プロジェクトの予算見積をする際には、設備費や工事費という目立ちやすいもの以外にも様々な費用を含めます。そのうちの1つである労務費は、プラントエンジニアリング会社に依頼する場合には、エンジニアリングフィーという項目で算出されます。

ところが、オーナーズエンジニアリングの場合は、内部工数で処理されるためエンジニアリングに掛かる費用を算出しない会社もあることでしょう。私のところもそうです。

オーナーズエンジニアだとなかなか考えない労務費について、今記事では考えます。

この記事は、オーナーズエンジニアシリーズの一部です。

化学プラントのオーナーズエンジニア業務の実態例

オーナーズエンジニアとして働く前に知っておくべきリスクと対策

「実は知らないことだらけ」オーナーズエンジニアの設計業務の実態とは? ―丸投げ・不安・誤解…増改築プロジェクトの裏側

オーナーズエンジニア必見!プラント建設で費用を抑える検討手法まとめ

オーナーズエンジニアの設備設計は将来性があるか?

オーナーズエンジニアの仕事はゼネコンと関わる前後でどう変わる?

工事会社とオーナーズエンジニア、良い関係を保つためのポイント

オーナーズエンジニア必見!化学プラント予算管理の実践ガイド

保全こそが化学プラントのオーナーズエンジニアで生き残る

立会検査を最速で終わらせるコツ|オーナーズエンジニア向け

現地工事コストを抑えるためにオーナーズエンジニアができること

オーナーエンジニアが現場で実践すべき配管工事の品質管理手法

この記事は、設備投資シリーズの一部です。

過去実績を使った予算見積の落とし穴とは?

化学プラントの機電系エンジニアが陥る“予算感覚のバグ”:コスト意識の再構築が必要な理由

エスカレーション費とコンティンジェンシー費の違いと活用法 — プラント工事の予算リスク管理

予算とスケジュールが大事な理由|設備投資の2大要素

予算見積は化学プラントの設備投資に必須

プラント装置投資はなぜ必要?現場が教える基本ポイント

設備投資の目的で変わる!化学工場エンジニアの見積力を高める実践ポイント

この記事は、プロジェクトシリーズの一部です。

「見えているから安心」は危険:プラントプロジェクトが崩壊する思考の癖

化学プラント内での建設プロジェクト体制の実態

化学プラント工事が「戦場」になるとき:失敗プロジェクトの兆候と実例

プロジェクトマネジメントで大事な要素5選|化学プラント建設

「実は知らないことだらけ」オーナーズエンジニアの設計業務の実態とは? ―丸投げ・不安・誤解…増改築プロジェクトの裏側

プロジェクト予算管理の5段階レベル:化学プラント現場で習得すべき考え方

社内プロジェクトを完成させたエンジニアが勘違いしやすい7つの誤解

日野自動車の不正問題にみるプロジェクト遂行の課題

機器リストを使うとプロジェクト管理が楽になります

化学プラントのプロジェクトがスムーズに進まない本当の理由

配管設計がプロジェクトの経過とともに壊れる実態8段階

化学プラントのプロジェクトマネジメント難易度7ランク

図面の種類|化学プラントの建設プロジェクト

プラント思想こそがプロジェクトマネジメントで効いてくる

化学プラントのプロジェクトマネジメントで重要なポイント

【初心者向け】プロジェクト管理の基本はリスト化から|ガントチャート導入の前に知っておくべきこと

エンジニアリングフィーはエンジニアの工数

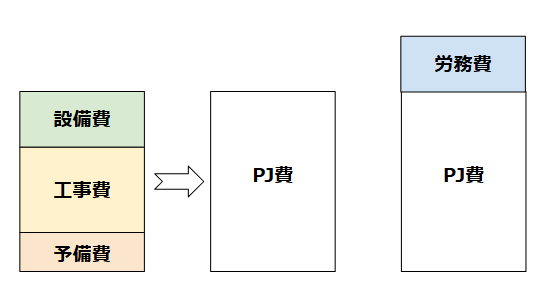

エンジニアリングフィーはエンジニア自身の工数と考えます。例えばプラントエンジニアリングの費用は、すごく大きく分けると設備費と工事費の2つに分けられます。ここに多少の予備費を加えたものが、プロジェクトの費用とするのがオーナーズエンジニアでの投資見積となります。

プラントエンジニアリング会社にプロジェクトを依頼すると、エンジニアリングフィーという項目で費用が加わります。その考え方は会社によって変わりますが、簡潔に言うと労務費です。これは設計者(エンジニア)の工数そのものと考えると分かりやすいです。

このケースでは、設備も工事も外部に委託するが、設備と工事を繋ぐ設計の部分だけを自社で行います。設備や工事を自社で行うという場合には、その作業費は労務費として外だしすることも可能でしょう(そういう会社がどれくらいあるか私は分かりません)。

オーナーズエンジニアの工数

プラントエンジニアリング会社のエンジニアリングフィーに相当するものは、オーナーズエンジニアリングでは何に該当するでしょうか?エンジニアリングフィーは労務費と考えると、オーナーズエンジニアリングの場合でも、自社の作業工数が相当するはずです。

さて、この作業工数ですが実際に適切に評価することは可能でしょうか?おそらく相当難しいと思います。

みなさんの1日の勤務で、何にどれだけの時間を割いたかしっかり記録している人はいるでしょうか?作業内容であれ、事業内容であれ、複数の仕事を並行して処理している場合には途端に難しくなるはずです。

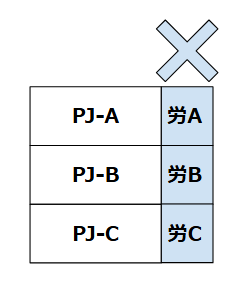

私の部署では、案件ごとにWBSを構築し、個々に予算を算出します。その数は1年で100以上になります。オーナーズエンジニアリングの個々の投資見積で労務費を算出することは現実的でないと思います。

プロジェクトに人を当てる

労務費を個々に積み上げることが難しいのであれば、実態はどうするのが良いでしょうか?答えは、毎年の業務の実績から考えることになると思います。

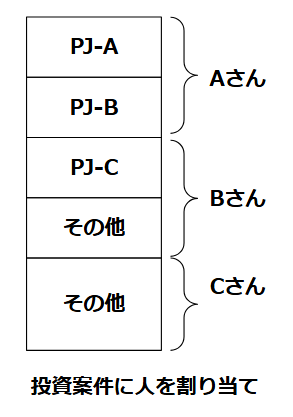

例えば、1つの工場にAさん・Bさん・Cさんの3人がエンジニアとしていたとしましょう。その工場である年度に3つのプロジェクトと、多数の小額の案件があったとします。

これらの仕事は3人のエンジニアが分担することになるので、例えば担当者のスキルを勘案して、金額や担当課などで上記のように公平感が出そうな範囲で考えます。担当者のスキルとは役職とか経験年数といった分かりやすい指標で選ばれます。5年目までなら1億円まで担当でき、10年目までなら5億円まで担当できる・・・といった感じです。実際には個々人の能力差があり、役職・経験年数で仕分けても、必ず問題がでます。

かといって担当課ごとに仕分けようとすると、担当課ごとのプロジェクトの大小による差が出てきます。

プロジェクト案件ではなくその他案件とは、例えば修繕案件の類なので、プラントの固定資産額や減価償却額などの指標から修繕費を決めることで、毎年の金額差が出にくいです。

プロジェクトばかりが目立ちますが、オーナーズエンジニアリングで管理をしていると、プロジェクトがあまりなくその他案件をずっとしている方が楽だと思います(その代わり成長しませんが)。その他案件を主体にしている工場で、急にプロジェクトが入ってきた時は何人必要なのか見積もることができなくて、人のアサインが難しかったりします。これが強硬プロジェクトに繋がり、少数精鋭の残業での対応となってしまいます。

これらの情報から1人当たりに担当できる投資額がぼんやりと浮かんできて、予算見積で算出した投資額を1人当たりの投資額で割って、必要工数を算出することは不可能ではないでしょう。私の部署ではこういう方法は取っていませんが・・・。

設計人員と投資額

1人の設計者がどのくらいの投資額まで担当できるでしょうか?これは業界・環境・プラント特性など様々な要因からなります。

投資額ベースでみることが自体に多少の無理があるものの、多数のプロジェクトやその他案件を実施している会社なら、金額ベースである程度の幅がありながらも1人の設計者の担当額を設定することができます。

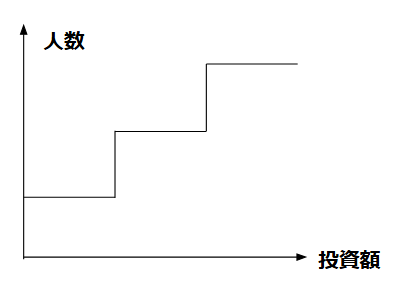

その結果、投資額に対して何人が必要かという推測が可能となります。

このグラフはあくまでもイメージです。エンジニアリング部署がこういうデータを持っている可能性もありますが、外部に出ることはありません。大事なことは、投資額はある値を境に必要人数が変わるということ。

ある値を境に設計者が1人増えるというわけではなく、3人4人と急に変わります。これは、機械・電気・計装など各セクションを考えないといけないからです。

投資額がある値を越えたから、急に4人必要だと言っても人をすぐに動かすことはできません。少ない戦力でやらざるを得なくなって実現できてしまうと、境界となる投資額を変えてしまうことになります。

参考

関連記事

最後に

オーナーズエンジニアリングでは、エンジニアリングフィーに相当する工数が「見えない労務費」として扱われがちです。しかし、適切な予算管理と人員配置を行うには、この労務費を無視できません。プロジェクトの実態に合わせて、投資額ベースで人員や工数を推定することは、オーナーズエンジニアにとって現実的かつ有効なアプローチとなります。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。

- 設備設計で悩んでいる

- トラブル原因の考え方が分からない

- 若手の教育方法に困っている

など、幅広くお受けしています。

*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。

コメント