タンクノズルの形状について解説します。管台という言い方もします。

タンクと配管の接続部のことです。

ノズルなんて、何も考えなくてもタンクと配管が繋がっていればいいでしょ?って考えがちですよね。

化学プラントの機械設備設計エンジニアは、ここに絶大なこだわりをみせるものです。

機械設備設計エンジニア以外には全く気が付かれないこだわりについて、まとめて紹介します。

設計者として、気が付かれない部分にこそ「こだわり」を

この記事は、タンク構造シリーズの一部です。

化学設備としてのタンクの専門用語|実務で使いこなそう

【図解】消防法20号タンクの構造と設計のポイント

タンクのデッド部と取り扱いの考え方

タンク底板の板厚不足がもたらすリスクとは?

タンクの強度を上げるための当て板を付ける場所

タンクのマンホール設計の基本|安全で使いやすい構造とは?

脚付きタンクの強度計算の考え方|材料力学の応用

タンクノズルの典型5パターン|化学設備

【基本】タンク構造に関する専門用語

竪型タンクの胴部ノズルの意外な使い方

シールポットで危険物タンクを安全に扱うコツ

タンクへの温度調整用トレースの設置方法

天板ノズル

ノズルがタンクのどの部位に付くかによって思想が変わります。まずは天板ノズルから見ていきましょう。

ガス系ノズル

ノズルを通す物質がガスか液体かで分かれます。まずはガスから。ノズルにガスを通す場合は、以下のようなシンプルな構造にします。

管台と呼ばれる配管を天板に取りつけて、フランジを付ければ終わりです。窒素・ガスラインがバッチでは当てはまります。

液体系ノズル

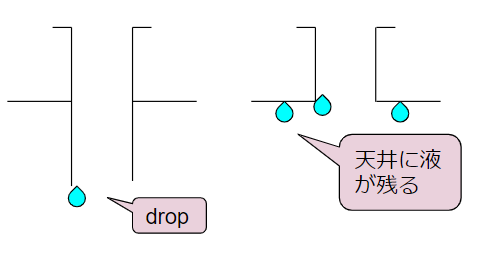

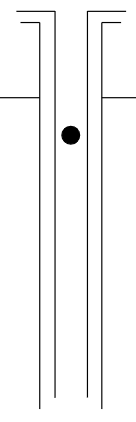

液体を通すノズルはdropタイプにするのが普通です。dip管などと呼ぶこともあるでしょう。

溶接接続

dropタイプを選ぶ理由はいくつかあります。

- 洗浄しやすい

- 火災爆発の原因となる

- 液たまりが反応の成績に影響を与える

dropタイプでない通常シンプルに考えられるノズルとは、天板に管台を付けるだけのもの。ここに液体を通すと、一部の液体は天板の天井面を伝っていきます。天井のどこを液体が伝うかはタンクの形状や設置状況によります。

一概に言えることは、後で洗浄がしにくいということ。液が伝わる部分はとにかく限定化したいという意味でdropタイプを使います。天井に残った液を放置していると、液体の熱安定性によっては火災爆発に繋がる場合もあります。天井に残った液がバッチごとに変動する場合、そのわずかな量でも反応成績が振れる要因となるかもしれません。

できる限り成績は安定化させて、変動要因を絞り込みたいのが製造部の想い。ちょっとしたことですがdropタイプにすることで信頼性を格段に上げることができます。液体だけでなく粉体でも発想は同じです。金属系タンクならノズルを天板に直接溶接で取り付けます。

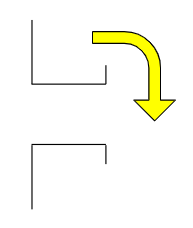

挿入管

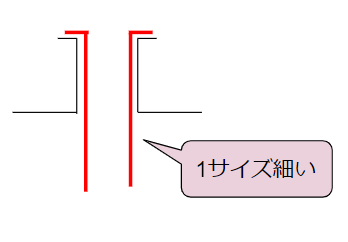

dropタイプでないノズルに、後でdropタイプを実現しようと思うと挿入管タイプの部品を取り付けます。滴下管などと呼ぶ場合もあります。

この場合、ノズル本体よりも断面積が1サイズ小さくなります。流速が上がり圧力損失が上がる方向なので注意が必要です。

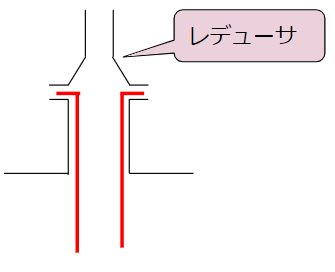

グラスライニング設備やテフロンライニング設備では滴下管でしか対応できない場合が多いです。レデューサを付ける場合は、滴下管がレデューサよりもタンク側に付けます。

滴下管は配管の一部ではなくてタンクの一部という発想です。

挿入管がとても長い場合

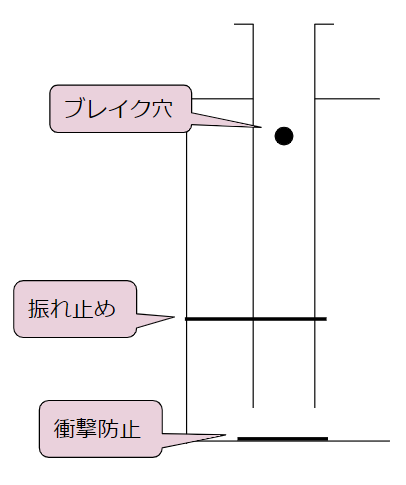

挿入管がとても長い場合には特段のケアが必要です。

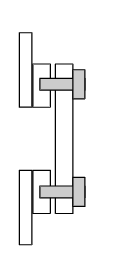

挿入管が長いと液が流れるときに、挿入管が振動しやすくなります。天部でだけ支える片持ち構造になるから仕方がありません。これを少しでも抑制するために、側板から振れ止めを取るケースがあります。挿入管が長いということは、それだけ圧力が高い液が落下してくるということなので、底板に補強をする場合があります。

屋外タンクなど板厚が少ないと変形する場合があります。挿入管が長いと、タンク内部の液体の中に挿入管が漬かりきってしまう場合があります。この状態は結構不安になります。

というのもタンク内が加圧負圧になったり、接続するタンクの圧力状態によっては液体が逆流する恐れがあるからです。特にこだわりがない場合は、挿入管の一部に穴を開けておいて逆流を防ごうとします。ちょっとしたことですけど、予測できないトラブルを少しでも回避する効果があります。

撹拌槽などで反応のために滴下量がとても小さくする要求があって、挿入管の口径を小さくしたい場合は要注意です。挿入管の強度が確保できずに、撹拌の流れで挿入管が折れる場合があります。こんな場合は大きい口径の挿入管と小さな口径の挿入管の二重で挿入するなどの対策を取るでしょう。

側板ノズル

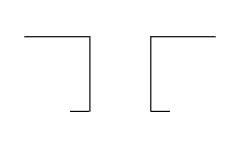

底板ノズルは一般に下のようなシンプルな形状を取ります。

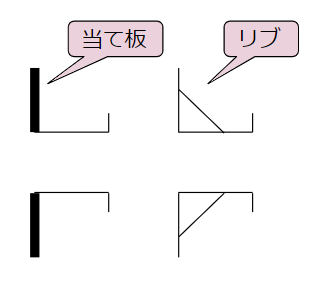

補強

側板ノズルで大事なことはノズル周りの強度。タンクノズルには配管やバルブなどが付いて、ノズル周りにモーメントが発生します。このモーメントでノズルや溶接部が割れるというトラブルが起こりえます。対策としては補強しかないので、以下のような補強を施します。

タンクそのものの板厚を増やすために当て板を付けるか、リブで補強するかという選択です。リブの方が悩む要素は少ないです。

温度計

側板には温度計を付ける場合があります。

この場合は温度計保護管を挿入管と同じ感覚で付けるのが良いでしょう。温度計そのものに、こういう保護管機能を持たせたものあります。

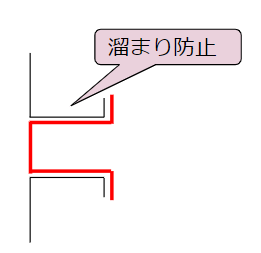

溜まり防止

普段は使用しない点検口などの用途でノズルを付ける場合は、溜まり防止の蓋を付けると良いでしょう。

ノズルというよりはノズルにつける盲フランジ側の対応です。発想は温度計保護管と同じです。特に粉体ホッパーではこの対応をする場合があります。溜まりを少なくしたい場合に、タンクにフランジを直接溶接して取り付ける場合があります。

パッドフランジと呼ぶこともあるでしょう。

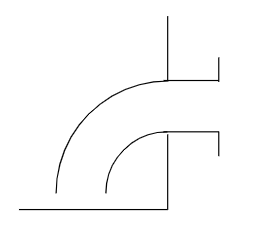

吸込み形

平底タンクの側板などには吸込み形を使用する場合があります。

タンク底にノズルを付けれないが、できるだけ低い位置にノズルを取ろうとします。それでもノズルの位置は底板より一定の高さになり、液が溜まります。少しでも液の溜まりを少なくしたいために、吸込み形のノズルを付け足すという発想です。これをするとタンク内洗浄が少しでも楽になります。

底板ノズル

底板ノズルは形状はシンプルです。

天板のガス系や側板をそのまま向きを変えただけです。例外的に側板で取り上げたパッドフランジを使う場合もあるでしょう。というのもノズル部に粉が溜まって詰まってしまうトラブルが起こりやすいからです。パッドフランジにピストンバルブを付けるパターンは割とよくあるでしょう。

参考

ノズル設計は配管設計と直結します。タンク設計の中でもかなりのウェイトを占めるのがノズル設計ですので、配管設計時にしっかり検討したいですね。

関連記事

タンクに関する情報は非常に奥が深いです。さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

最後に

タンクノズルの形状をまとめて解説しました。

天板・側板・底板という分類と、液ガス・挿入管・溜まりなどの要素に分けています。

ノズル形状はタンク設計で重要な位置づけです。使い分けがしっかりできるようになりましょう。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

この記事の内容を、あなたの職場・キャリアに合わせて整理したい方に技術・キャリア相談を行っています。海外プラント、製造管理、組織の病理、キャリア停滞など、あなたの状況に合わせて具体的にアドバイスします

→ 技術・キャリア相談はこちら

【著者:ねおにーーと】

化学プラントで20年以上、設計→製造→保全→企画まで一気通貫で経験したユーザー側エンジニア。 バッチプラントの設備・運転・トラブル対応を中心に、現場で本当に役立つ知識を発信しています。 → 詳しいプロフィールはこちら

コメント