化学プラントの配管スタンド上には、長期にわたって安全かつ安定した運転を支えるための配管が設置されています。しかし、現場では「通す場所がない」「やむを得ず妥協した配置」を行うことも少なくありません。

本記事では、理想的な配管スタンド上の設計ルールを11項目にまとめました。腐食液や温度差、口径の違い、横抜き配管など、長期的に見て安定した運転を可能にする基本思想と応用ポイントを解説します。

というのも現実にはこんなに理想的な組み方をできるわけではありません。

- そこしか配管を通せない

- 通す場所が無いので

こんなネガティブな理由で設計されることが多いです。配管スタンドは一度建設してしまうと、何十年も使い続ける重要な設備です。その上に設置する配管はきっちりとした設計思想を持たせることで、長期的な安定運転をしやすくなります。プラント建設当時はこの思想が守られていても、増改築を行っていくと必ずルール違反が出てきます。

化学プラントの配管図面屋さんが最も時間を掛けて悩む場所で、設計の良否が表れやすいです。化学プラントを外から眺めた時に、配管スタンドを見るだけでプラントの特性や工場の経営がある程度見えてきますね。

配管スタンドの定義

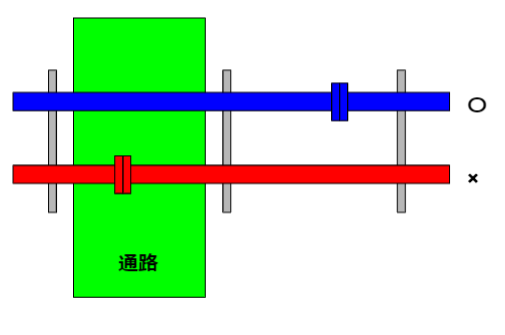

配管スタンドとは以下のような形をイメージしています。

プラントの外側で道路の脇に大きなスタンドを立てて、その上に配管を並べています。なお、道路の上でなく道路の下に溝を掘って配管を通す方式をトレンチと言います。トレンチは私は扱ったことがないので、ルールについては良く分かりません。

配管スタンド上の配管設計基本ルール

配管スタンド上の配管設計の基本ルールを見ていきましょう

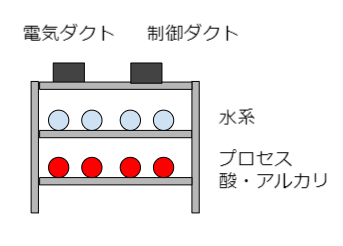

腐食液は下段

配管スタンド上では腐食液は下段という鉄壁のルールがあります。これはよほどのことがない限り守るべき原則です。腐食性液を扱う配管を高所に持ってきた場合、その液が漏れると他の配管を腐食させます。これが工場全体に供給するユーティリティ配管を腐食させて混色した場合。

工場全体のユーティリティが使い物にならなくなり、全プラントの停止という恐ろしいことに繋がります。被害を最小限にするために、腐食液が漏れても他の設備に影響を与えないように、「腐食液は下」が基本です。これと同じ発想で、腐食液に限らずプロセス液や排水なども同じく下段に持ってきます。

ダクトは最上部

電気・制御ダクト最上部に配置します。これは2つの理由があります。

- ダクトを開けて配線を引く作業性は、最上部が最も楽

- 液体が漏れてダクトを腐食させたくない

最上部にダクトだけだとスペースが余るので、スチームやエアーなどのダクトへの影響が少ない物を配置するケースが考えられます。電気ダクトと制御ダクトはノイズ除去の点からも別にした方が良いです。同じダクトで系統を分けて遮断している例もありますが、やはり分割する方があっさりします。

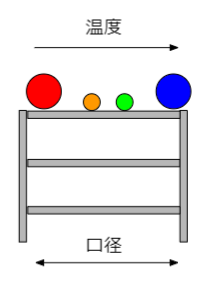

高温と低温の液体は離す

高温のスチーム配管と低温のブライン配管は可能な限り離します。これは伝熱性を考慮してのこと。

高温のスチームが冷やされてドレンが出ないよう、低温のブラインが温まらないよう。

距離を離している方が安全ですね。高温や低温の配管は空気の影響を避けるために、もちろん保温保冷を取り付けていますが、それでも高温と低温の配管を離している方がbetterという考え方です。

大口径ほど外

大口径の配管ほど外、小口径の配管ほど内に配置します。

これは2つの理由があります。

- 大口径配管は重たいので、作業性を考慮して取付取外しがしやすい外に配置

- 大口径配管は重たいので、荷重を確実に受けれる柱の近くに配置

いずれも重量の観点です。

横抜き配管のルール

配管スタンドから配管を横抜きするルールです。配管をスタンドに並べるだけで完結することはありません。スタンドの外に配管を引っ張るためには横抜きをします。

液は下抜き・ガスは上抜き

液の配管はスタンド上の配管の最下部から横抜きして、ガスの配管は最上部から横抜きします。これは分かりやすいでしょう。液たまり・ガスたまりを無くすためですね。ガスは上・液は下と私はシンプルに考えています。

配管の横抜きをする場合、配管の横面から抜くことはせず最上部または最下部から枝を出して、エルボで横に出します。エルボ分の高さが必要となるので、配管スタンドの上段と下段の高さは一定の間隔が必要です。800mm程度あれば十分です。

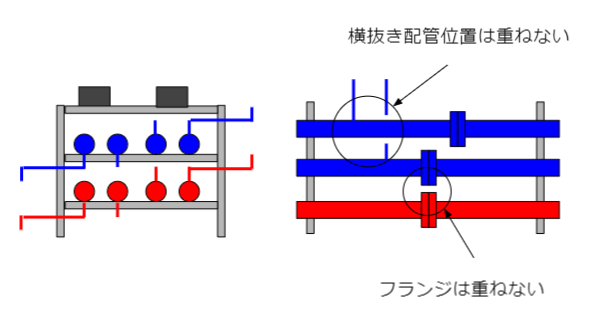

枝取り・フランジ位置は重ねない

枝取りやフランジ位置は重ねないことが基本です。枝取りの水平位置を重ねてしまうと、同じ方向に横抜きできません。片方は上抜き・他方は下抜きなら同じ水平位置でも施工できますが、例外と考える方が良いです。

配管スタンドでは枝取り位置の制約は厳しくないので、少しずらせば対応できます。フランジ位置を重ねてはいけないのは、スペースの問題。配管スタンドには可能な限り多くの配管を引きたいもの。

ここでフランジ位置を重ねると、配管どうしの間にデッドスペースが大きくできてしまいます。フランジ位置を少しずらすだけで、配管どうしを近づけて配置することが可能。配管設計の工夫ですね。

配管スタンド上の配管設計マニアックルール

基本ルールとは区別してマニアックなルールを紹介します。ここまで目を向けているとかなり上級のレベルと言えるでしょう。

通路上のフランジはダメ

通路上のフランジはダメです。配管スタンドはその性質上、スタンドの下が通路や道路になる可能性があります。ここにフランジを設置すると、フランジから液が漏れて被液する可能性が高くなります。

少しずらして、通路外にフランジを切り込めばいいだけの話。これは配管図だけを見ていると意外と気が付きません。配管図をチェックすると同時に、現場もチェックしないといけない点が、配管設計の難しいところでしょう。

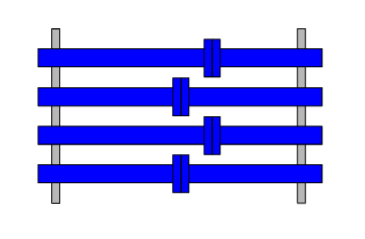

千鳥配列

スタンド上の配管フランジは千鳥配列にします。

これは基本ルールでも少し触れた内容です。千鳥配列が基本ですが、意外と難しいです。

というのも、同じような口径や同じようなルートの配管が、きれいに並んでいるスタンドばかりではないから。古い工場では配管のツギハギが多いので、きれいな並びの配管になっていません。

「フランジ位置を重ねない」ということと「千鳥配列」とは別の話で、3個以上の配管が並んでいないと「千鳥」になりません。この3個以上の配管が近いフランジ位置にあること自体がレアということです。

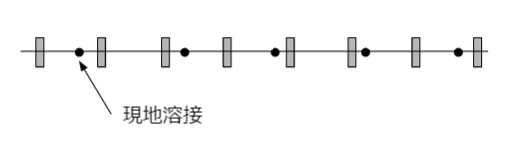

現地溶接

スタンド上の配管は現地溶接が好ましいです。下は8本のスタンドに5個の現地溶接を掛けた例です。

現地溶接はフランジからの漏れがないという最大のメリットがありますが、デメリットもあります。

- 溶接線から腐食が進む

- 配管の交換が容易にできない

- 溶接の生火で周囲の配管に引火する

現地溶接とするかフランジとするかは、内容物の危険性をよく考えて決定しましょう。バッチ系化学プラントでは5m単位でフランジを切り込むことが多いですが。プラント外部では、フランジ数を削減するために、2本つなぎで10m単位でフランジを切り込むこともあります。

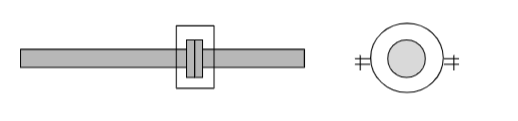

フランジカバー

フランジカバーとは言葉どおり、フランジのカバーです。下のようなイメージが多いでしょう。

フランジの周囲を2個の半割のアクリル円柱で囲い込む方法が一般的。円柱以外に直方体の場合もあります。フランジカバーはほとんど「気休め」です。その割にデメリットは多いです。

- ガスが拡散せずにカバー内に液が溜まる

- 雨水が入ったときにフランジ漏れかどうか分からない場合がある

- 雨水が入って水がガスケットと接触すると、ガスケットの腐食を速める

- 費用が掛かる

何もしない方がまだマシでは?と思えるレベルです。工場全体の思想や偉い人の意見で採用されがちな要素です。フランジカバーを採用することが決定しても、意味がほとんどないということは知っておいた方が良いです。期待したら裏切られますので^^

最上段に設置する配管

最上段は電気・計装ダクトが基本です。でもどうしても最上段に配管を通したい場合は、以下の配管を優先させましょう。

- エアー

- 窒素

- スチーム

- 排ガス

- 浄水

気体系なら最上部でも許容されます。スチーム辺りから少しずつ怪しくなってきます。スチームの凝縮液程度なら雨水よりも少ないので耐えれるでしょう。スチームが駄目なら雨水も駄目という意味になりますので。

排ガスはやや注意。ミストが腐食性の場合があるからですね。気体ではないけど綺麗な浄水も最上部で良さそうな気がします。冷水塔循環水や工業用水になると要相談ですね。

参考

関連記事

さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

最後に

配管スタンド上の設計ルールを守ることで、長期的な安全性と作業性が確保されます。

ポイントは以下の通りです:

- 腐食液は下段、ダクトは最上段

- 高温・低温や大口径配管の配置に注意

- 横抜き配管や枝取り・フランジの配置は施工性を意識

- 千鳥配列や現地溶接、フランジカバーも適切に活用

これらのルールを理解し実践することで、化学プラントの配管設計をより安全で効率的にできます。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント