化学プラントで使われる圧縮機は、見えにくい場所にあっても設備運転の要となる重要機器です。冷凍機や圧縮エアーの運転では、圧縮機の型式や運転特性を理解しているかどうかで、トラブル対応のスピードが大きく変わります。

本記事では、圧縮機の基本構造、型式ごとの特徴、運転上の注意点まで、初心者でも理解できるように解説します。

この記事は、冷凍機シリーズの一部です。

インナーフィンチューブが冷凍機で多用される理由

冷凍機の自動制御概要|各パラメータと運転条件の関係

冷凍機の運転条件が変わることで設備内部で起こること

凍結サイクルの基礎とp-h線図の読み方|冷凍・空調設備の熱力学入門

冷凍機設計の基本:バッチプロセスにおける冷却負荷の考慮

冷凍機の基礎知識|化学プラントエンジニアの実務で必須

目的

圧縮機は言葉どおり圧縮する機械です。圧縮という単語を使うくらいなので、気体の圧縮がターゲット。圧縮後の気体は当然ですが圧力の高い気体です。化学プラントで高圧の気体といえばなんでしょうか?

この2つが定番です。

圧縮エアーは、大気圧の空気→高圧の空気と変えるので、わかりやすいでしょう。

冷凍機は、蒸発器で蒸発した低圧のフロン→高圧のフロンに変えるために、圧縮機を使います。フロンが圧縮機手前で気体であることに意外と気が付かないかも。

こう考えると化学プラントで圧縮機はごく当たり前に使っていることに気が付きます。圧縮機という単体の設備名称で接することが少ないから、気が付きにくいかもしれませんね。

理論

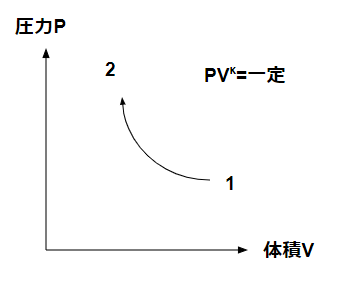

圧縮機の理論的な部分を少し見ておきます。熱力学の世界です。下のPV線図を見てみましょう。

1の状態が低圧、2の状態が高圧です。圧力を上げると気体は体積が小さくなります。圧縮して高圧にするという単語そのもの。

断熱圧縮

この2の状態の体積がいくらになるかは、圧力の変化量で決まります。

$$ PV^κ=const. $$

という関係を使います。κは1以上の定数です。1,2の状態をそれぞれ添え字の1,2で表現すると、

$$ P_1{V_1}^κ = P_2{V_2}^κ $$

となります。変化後の体積に興味があるので、少し変形して

$$ V_2 = ({\frac{P_1}{P_2}})^{\frac{1}{κ}}V_1 $$

の方が少し見やすいでしょう。κを1.4として、5倍(100kPaA→500kPaA)の圧力に上昇する場合は

(1/5)(1/1.4)≒0.32と体積が小さくなります。

この変化を熱力学では断熱変化といいます。この辺は、専門的な話なので省略・・・。

断熱変化を起こす場合、温度もちゃんと変化しています。気体を圧縮して高圧にすれば高温になる、というイメージ通りではないでしょうか。温度がどう上がるか、ということを見ようとした気体の状態方程式を使いましょう。

$$ PV=nRT $$

この式を使えば、

$$ \frac{{T_1}^κ}{{P_1}^{κ-1}} = \frac{{T_2}^κ}{{P_2}^{κ-1}} $$

$$ T_2 = ({\frac{P_2}{P_1}})^{\frac{κ-1}{κ}}T_1 $$

と表現できます。同じように簡単な計算すると、5((1.4-1)/1.4)≒1.58となり、変化前の温度が27℃の場合の、変化後の温度は(273+27)×1.58-273=201℃ととても温度が高くなることが分かります。

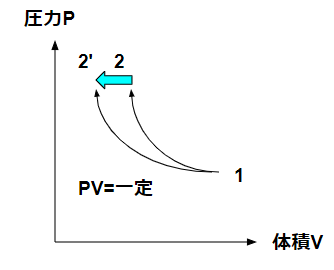

等温圧縮

圧縮機の出口に冷却器を置いてあるケースをよく見かけませんか?これは圧縮機出口の高温ガスを冷やすため。

仮に、圧縮前の温度まで冷えたときにどうなるかを見ておきましょう。これは等温変化と呼ばれます。

$$ PV=nRT $$

をそのまま使って、

$$ V_2 = \frac{P_1}{P_2}V_1 $$

と表現できます。断熱変化の時は(1/κ)乗していた部分が、単純な1になります。κ=1.4つまり(1/κ)が1以下であったことを思い出せば、等温変化の方が体積は小さくなることがわかるでしょう。

念のため計算しますが、超簡単です。

1/5=0.2 これだけです。

断熱圧縮の時の体積変化が0.32であったのに対して、等温圧縮では0.2となります。冷却器で冷却することは、圧力はそのまま体積を下げるという役割を持っていることになります。

型式

圧縮機といえば最初に話題になるのが型式です。化学プラントではまずこの3つを押さえておくといいでしょう。

- スクリュー

- スクロール

- 遠心

- 往復

一般的な定義とは少し違う区分です。スクリューもスクロールも遠心も回転式・往復式という2大区分に対して、回転式の中に含まれます。中でもスクリューとスクロールは容積式としてまとめられるでしょう。

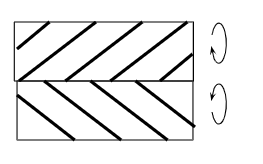

スクリュー

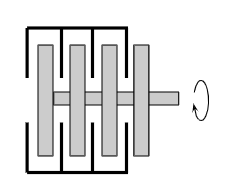

スクリュー圧縮機は2本のねじ(スクリュー)を回して、その隙間に気体を流して圧縮させる機械です。

2本のスクリューは接触していません。隙間があります。圧縮機の出口がふさがっている状態でスクリューを回すと、気体が圧縮機出口に流れます。出口の気体は逃げる場所がなくどんどん圧力が上がります。

圧力が上がった気体は逃げ場所を求めてスクリュー側に逆流しようとします。これをスクリューは押し返して出口に押し込めます。スクリューが押し返せる限界は、逆流しようとする気体の圧力で決まってきます。

この原理は定量式の圧縮機やポンプに共通する作動原理です。スクリューの大きさが決まっていると、1回転で送れる体積が決まっているから定量という意味ですね。この辺は、圧力とか標準状態とか関連話はありますが、定量という単語をあまり意識しなくてもいいと思います。

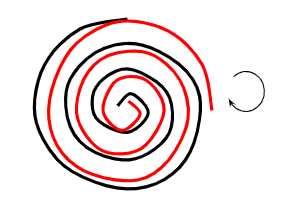

スクロール

スクロールはスクリューと同じ定量式です。スクリューに比べて見た目、頼りなさそうな感じがしますね。

そのイメージどおりが、小型の圧縮機にスクロールが使われる傾向にあります。小型なので振動騒音が少なめです。

ユーザーとしては圧力や流量を提示することでメーカーに型式を選んでもらうので、スクリューとスクロールのメリットデメリットをあまり深く考えなくても済みます。機構やイメージと使い分けがある程度類推できれば十分でしょう。

遠心

遠心型はポンプと同じくインペラの回転による遠心力を利用したものです。

ポンプが液体を対象にしているのに対して、圧縮機は気体を対象にしています。同じように送風機・ブロアー・ファンも気体が対象。使用圧力で区分しています。

高圧である圧縮機は単段ではなく多段であることが普通です。遠心式なので流量に応じて圧力が変わるという特性があります。ポンプと同じ性能曲線の考え方です。

ですが、あまり意識することはないと思います。というのも定量式でも遠心式でも、圧縮機の稼働分だけユーザーが使用するわけではないから。定量ポンプだから流量が一定というのも、実は微妙に違っているのですがそれも意識することはありません。考えてもいいけど、実務上はほとんど意味がない世界です。

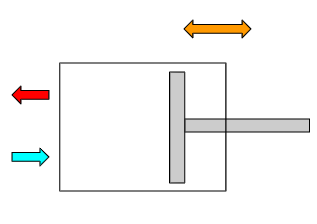

往復

往復型の圧縮機は自動車のエンジンを考えれば良いでしょう。

よく見かけるシリンダタイプですね。これにクランクが適切に接続され、モーターの回転をシリンダの往復動に変えて、気体を圧縮させます。シリンダは複数個設置するのが普通です。

圧縮機としてはエアーに使うことが多いでしょう。圧力比を高くとることができ、高圧向けです。流量は小さめです。動力伝達機構や開閉機構など機構が複雑になる方向です。

漏れ

圧縮機で最も気にしたいことは漏れです。設備全般に漏れは気にするべきですが、送風機・ファンとの比較において漏れに対してより敏感になりましょう。

というのも高圧だから。漏れが起こると、人がケガをしたり周囲の設備が壊れたります。工場の心臓部的な部分に圧縮機を使っているので、圧縮機から漏れがあったら高圧という機能を果たすことができず、運転継続ができません。漏れが少ない機械が圧縮機には求められます。

上の4種の圧縮機で漏れにくさの順に並べてみましょう。

- 遠心

- 往復

- スクリュー、スクロール

という感じでしょう。

遠心式はポンプのように、メカニカルシールなどの軸封で漏れを防止します。漏れ箇所として問題になるのはこの1点です。

往復式ピストンロッド・吸い込み弁・吐出し弁に漏れの要素が含まれます。3か所あるという意味で遠心式よりも漏れやすいと考えましょう。それでも補修は比較的楽。

スクリュー・スクロールは漏れとして噛み込みが考えられます。いったん噛み込むと補修が面倒です。綺麗な気体を送るのであれば問題ないですが、冷凍機になるとちょっと性質が変わってきます。フロンと潤滑油が混じっている状態だけと思いきや、回転部のこすれ合った金属粉や錆などが異物として噛み込んできます。

冷凍機としては装置サイズに合わせてスクリューやスクロールを選ぶことになりますが、メンテナンスが問題になりがちです。「壊れるもの」と思って対策をしないといけませんね。

流量調整

圧縮機では流量調整が1つの課題になります。ユーザーが常時一定量使用しているわけでなく、そこにどこまで追随させるべきでしょうか。主な流量調整方法を紹介します。

- on-off

- バイパス

- 弁開度調整

- 回転数制御

最もわかりやすいのがon-offです。これは現在でもごく普通に使っています。

- 一定圧力まで上がれば圧縮機を止め

- 一定圧力まで下がれば圧縮機を起動する

これだけです。冷凍機なら圧力というよりは温度の方がトリガーになるでしょう。パラメータ制御がやりやすいのがメリットです。

バイパス運転は、装置の機構的に保持しているタイプもあるでしょう。遠心式などで使用量が少ないと、サージングを起こすときの対策として使います。設備の使用限界として見えにくい部分ですね。弁開度調整はポンプと同じ発想です。

自動で弁開度調整をすることはあまり少なく、手動で開度を一定値に調整するということが多いです。特定の設備ならVVVFによる回転数制御も可能です。

潤滑

圧縮機では潤滑は1つのテーマです。漏れ・摩耗・冷却などの効果のために潤滑油は欠かせません。これが圧縮機のプロセスに混入するということは知っておきましょう。大事です。

スクリューでもスクロールでも遠心でも往復でも共通しています。圧縮エアーの空気にも冷凍機のフロンにも潤滑油が含まれています。エアーの場合は過剰な潤滑油はちゃんと分離して、シリンダーなどの駆動のために必要な部分だけオイルを添加してます。それでもエアー中にオイルが含まれるということは、ちゃんと知っておきましょう。

冷凍機の場合は、フロンの冷媒サイクルと同じように潤滑油のサイクルがあります。圧縮機出口に油分離器・油冷却器が付いています。フロンと冷媒が圧縮機で圧縮されて、高圧気体のフロンガスと液体の潤滑油が混じっています。ここから潤滑油だけを取り出し、冷却して再利用します。

再利用先は当然ですが圧縮機です。冷凍機の資格試験などで勉強するときには目立たない潤滑油サイクルですが、冷凍機の運転保全上はむしろメイン要素です。

油にまつわる冷凍機のトラブルは本当に多いです。

防爆

化学プラントの大敵である防爆。圧縮機も例外ではありません。特に冷凍機は防爆にするかどうかで影響が大きく変わります。世間の流れ的には、設置場所を考えて非防爆の圧縮機を使って、圧縮エアーや冷凍機を動かす方向でしょう。

最後に

化学プラントで圧縮機を理解するには、型式の特徴、圧縮理論、運転上の注意点を知ることが大切です。冷凍機や圧縮エアーのトラブル対応では、圧縮機の挙動を理解しているかどうかが、保全や運転の効率に直結します。

スクロール・スクリュー・遠心・往復の4型式を押さえ、漏れ・潤滑・防爆などのポイントにも注意して運転管理しましょう。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント