配管設計では、主配管から枝管を分岐させる場面が多くあります。枝管の口径が主配管と異なる場合、異径チーズを使うことで効率よく接続できます。しかし、異径チーズは口径の組み合わせに制約があるため、ただ使えばいいというわけではありません。

本記事では、異径チーズを使った配管設計の基本と具体例、代替手段も含めてわかりやすく解説します。

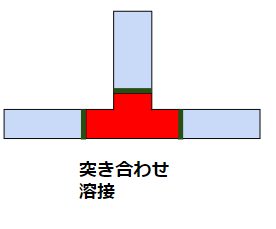

異径チーズを突き合わせ溶接

最初は異径チーズをそのまま使う方法です。この方法が基本中の基本です。

主管側と枝管側をそれぞれ突き合わせ溶接で接続します。チーズの接続というとこのシンプルな方法が真っ先に思いつくでしょう。

異径チーズは主管と枝管の径の組み合わせが限定されています。主管側が大きい口径で枝管側が小さい口径としたとき、大きい口径を1つに対して小さい口径は3~5種類くらいしかありません。

例えば、大きい口径が100Aなら小さい口径は90A、80A、65A、50A、40Aの5種類があります。100Aから90Aに口径を1つ下げるという意味で1段落とし、100Aから80Aに口径を2つ下げるという意味で2段落とし…という言い方をすることもあります。90Aや65Aは使わないことが多いでしょうから、100Aの異径チーズとしては80A、50A、40Aの3つを使うでしょう。ここで100A/80Aを1段落とし、100A/50Aを2段落とし…と90Aや65Aが初めからなかったかのような使い方をする人もいます。

誤解を防ぐ意味でも、口径でちゃんと指示する方が良いです。よく使う口径の異径チーズを紹介しましょう。

| 主管 | 枝管1 | 枝管2 | 枝管3 |

|---|---|---|---|

| 25A | 20A | 15A | |

| 40A | 25A | 20A | 15A |

| 50A | 40A | 25A | 20A |

| 80A | 50A | 40A | |

| 100A | 80A | 50A | 40A |

| 150A | 100A | 80A | |

| 200A | 150A | 100A | |

| 250A | 200A | 150A | 100A |

特に大口径になると意外と小口径の配管に接続できないことに気が付くでしょう。80Aくらいからすでに25Aとの接続はできません。

異径チーズ部品を直接突き合わせ溶接するのが基本。

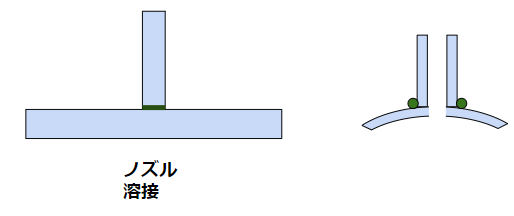

直管に直接ノズル溶接

2つ目の方法が直管に直接ノズルを溶接する方法です。

大きい口径の直管に小さい口径を直接溶接する方法です。タンクのノズルのような形で接続するので、ノズル溶接という表現をすることもあります。これは異径チーズが使えない口径の組み合わせの場合に、すぐに思いつく方法です。実際にこの方法は特定の場合には可能です。

- 主管側の口径が大きい

- 枝管側の口径が小さくない

ノズルを作るためには、主管側が大きい方が曲率半径Rが小さく平面に近い方向になるので、製作面でも有利です。

枝管側の口径が小さいと、せっかくノズルを立てても枝管の強度が弱くて折れる可能性が高くなります。平板によるリブ補強を考えるかもしれませんが、主管側の口径が小さいため難しいです。

だからこそ、このノズル溶接方法は結構限定的です。例えば枝管の口径が50A以上の場合に限定して採用するという感じです。

主管も枝管もそれなりに大きい場合はノズル溶接

ハーフカップリング

ノズル溶接でもカバーできない領域にはハーフカップリングを考えましょう。

ノズル溶接と近いのですが、枝管を主管に直接溶接せず、ハーフカップリングという部品を主管に溶接します。ハーフカップリングは、片側だけねじ込み継手という認識でOK。ねじ込み継手でない側を主管と溶接して、枝管側とはねじ込み接続します。点溶接を加えても良いですね。

ハーフカップリングはノズル溶接で課題であった、ノズル強度アップの意図があります。カップリングの板厚は直管の板厚より高く強度面では安心感があります。

それでも枝管は口径が小さいので、カップリング接続部で折れる可能性があるので、配管側で適切にサポートを取らないといけないでしょう。主管が折れて使えなくなるよりは、カップリング部が折れたり漏れたりして使えなくなる方がまだ良い。という思想です。

枝管が小さい場合にはハーフカップリング

異径チーズを採用する理由

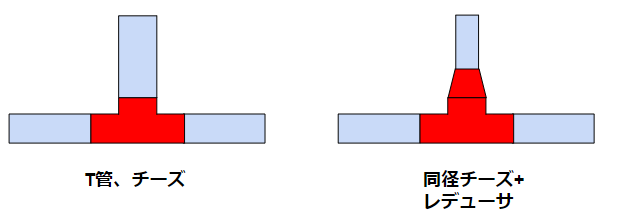

さて、これまで異径チーズの組み合わせや問題について解説していきましたが、こんな疑問を持たなかったでしょうか?異径チーズなんて使わずに同径チーズとレデューサーを使えば良いのではないですか・・・

同径チーズとレデューサーの組み合わせは否定されるものではありません。接続はちゃんとできますし、強度もあります。

異径チーズには同径チーズ+レデューサーに対して以下のメリットがあるからこそ、使うチャンスがあります。

- 溶接点数が少ない

- 枝管の分岐長さを短くできる

- コスト下げることができる

同径チーズ+レデューサーだと部品が1つ増えるので、溶接する数が増えます。レデューサーの分だけ面間を多くとり、配管を通すスペースを圧迫する要因にもなります。どちらの理由も、結局はコストに跳ね返ってきます。

参考

関連記事

関連する配管設計の考え方をさらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

関連情報

最後に

異径チーズ配管は、枝管口径が主配管と異なる場合に便利で効率的な手法です。

基本は異径チーズの突き合わせ溶接、枝管が大きい場合はノズル溶接、枝管が小さい場合はハーフカップリングを使います。

同径チーズ+レデューサーよりも施工効率やスペース効率が良いため、積極的に活用しましょう。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント