化学プラントの機電系エンジニアにとって、スラリー配管のトラブルは避けて通れない問題です。ポンプ自身の問題もありますが、ポンプ回りの配管もトラブルの原因となります。閉塞や液溜まりなどの原因は、配管の曲がりや口径、材質にまで及びます。

本記事では、スラリー配管でよく起きるトラブルを防ぐための基本ポイントを5つに整理し、現場で使える実務テクニックをわかりやすく解説します。

この記事は、材質選定(配管)シリーズの一部です。

化学プラントで使うフレキシブルチューブ:接続方式と材質選定のポイント

濃硫酸を扱う設備設計で注意すべき5つのポイント|腐食・材質・温度管理の基本

なぜガスラインだけは配管材質を上げるべきなのか?設計者の心得

装置と配管、材質は同じでいい?いいえ、装置はより強くあるべきです

スラリー配管かどうかP&IDで特定する

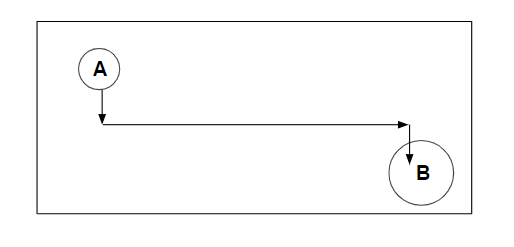

スラリー配管を設計するうえで、一番大事なことは「P&IDで特定」することです。配管設計者は内容物の特性を知らないのが普通です。P&IDと現地をもとに配管をつないでいくところからがスタートです。

P&IDにちゃんとスラリー配管であることを書かないと、ほかの一般的な配管と同じ組み方をしてしまいます。当たり前の構図ですね。

P&IDで正しく表記するために、ライン名称で工夫したり勾配マークを付けたりと工夫をしましょう。設計書に適切に記載することも1つの手です。

とにかく曲がりを少なく

スラリー配管の基本は、曲がりをとにかく少なくするです。この思想が徹底されていれば、スラリー配管のトラブルは5割くらい減るでしょう。(個人的な感想)

スラリー配管のトラブルは閉塞です。この閉塞を無くすためには、液の流れをとにかくシンプルにしてあげる必要があります。曲がりを無くしましょう。エルボを無くしましょう。

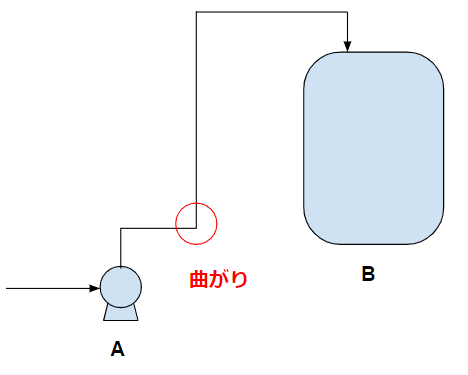

言うは簡単ですが実は結構難しいです。例えば、ポンプAを使ってタンクBに送る例を見ていきましょう。

こんな感じです。スラリー配管では曲がりは厳禁ですけど、曲がりがある絵になっていますね。これを無くしましょう。

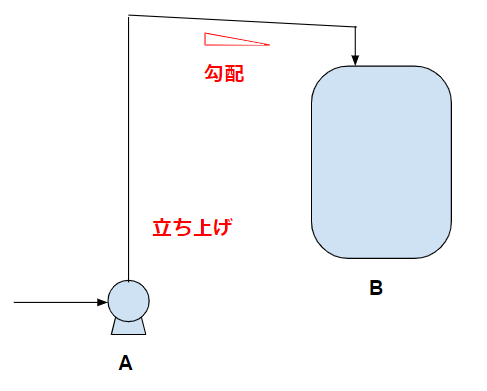

曲がりを無くすということは、こういう配管を構成するという意味になります。言語化しておきます。

- ポンプA出口で、すぐに立ち上げる

- 立ち上げ後はタンクBまで、勾配を付けて落とし込む

この2つは実は実現するのが難しいです。P&IDを眺めていても気が付きません。配置の問題です。

ポンプAからタンクBまでは平面上で一定の距離を持ちます。高さの差もあります。この状態で配管を引こうとしたら、水平方向だけでもいくつかの曲がりができてしまいます。

配管スタンドの位置が決まっていて曲げざるを得ないでしょう。ポンプAからいきなり立ち上げようと思っても、干渉物があって曲げないと立ち上げれないかもしれませんよね。

こういった現場のレイアウトの問題で、曲がりは一定量発生してしまいます。それでも曲がりの数は最小化しておくことは大事です。現場でスラリー配管で問題になる場合、最小化できる余地のある余分エルボがあることが多いです。

例えば、既存の曲がりあり配管があって、新製品を導入したときにこのラインを共有してしまうという場合です。

途中で口径は変えない

スラリー配管で口径を変えることはリスクを上げることになります。特に口径を下げる側は危険です。以下の部分以外は同じ口径で送り先まで配管を引くことが基本です。

- ポンプ吸込口

- 調整弁

ポンプの吸込口は口径が下がる場合が多く、仕方のない部分もあるでしょう。後は流量計の調整弁でしょう。

これらの部分は、ユーザーの設計思想だけで何とかできる世界でもないので、諦めざるを得ない場合もあります。逆に他の部分はユーザーの設計次第ですので、口径を絞るということは止めましょう。標準流速以下で設計していて流速的に問題ないからといっても、閉塞するリスクはあります。

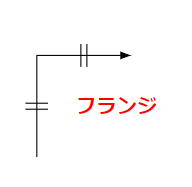

怪しい場所はフランジを切り込む

配管が詰まりそうだと思う場所はフランジを切り込みましょう。

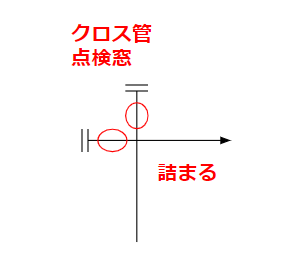

曲がりのある部分にフランジを切り込んでおけば、詰まったときに外して点検清掃が可能です。クロス管を使うのも手ですが、確実に詰まります。

貫通作業を覚悟するのであれば、この方法も有効です。

デッドレッグを作らない

スラリー配管ではデッドレッグになる部分を無くすのが原則です。例えば液抜きのラインでは、下向きではなく横向きにすると溜まりができにくいです。実はスラリー配管の液抜きには、これまで上げたエッセンスが盛り込まれています。

- 点検しやすい位置にバルブ(とフランジ)を付ける

- 口径は変えない

- 下向きの溜まりは付けない

スラリー用の液抜き配管は設計の基本ルールに盛り込んで置いた方がいいでしょう。

材質

材質は、バッチ系化学プラントの場合はステンレスに限定されるでしょう。特に考えたい項目は以下の2つです。

- SUS316Lで耐食性を上げる

- 表面仕上げ材(2B材など)を使う

スラリー配管は摩耗等のトラブルを受けやすいです。SUS304よりは何かと安心感のあるSUS316Lの方が有効な場合は多いでしょう。

スラリーの堆積を抑えるためにも、内面の仕上げが入った2B材などを使うと効果的です。2B材は割と忘れがちなポイントですね。

参考

スラリー配管は化学プラントの配管トラブルでも最も頻度が高いです。トラブルに関する情報は実務以外でも本書などでできるだけ集めていきましょう。

関連記事

さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

最後に

スラリー配管のトラブルを防ぐには、以下の5つのポイントが重要です。

- P&IDでスラリー配管を特定する

- 配管の曲がりを最小化する

- 途中で口径を変えない

- 怪しい箇所はフランジ切込みで点検可能にする

- デッドレッグを作らない

材質選定も含めて、落ち着いて設計することで、閉塞や液溜まりなどのトラブルを大幅に減らせます。化学プラントの機電系エンジニアにとって、基本を押さえたスラリー配管設計は必須です。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント