屋外タンクなど大気圧貯槽(Atmospheric storage tank)の、板厚計算の実際を紹介します。

JIS B 8501 鋼製石油貯槽の構造を使います。

詳細の計算は、設備メーカーで行ってもらえますが、全体の板厚に直接関係するメイン部分の計算は、ユーザー側で行う方が良いでしょう。

メーカーの言いなりになってしまうと、過剰な板厚でコストが高いというケースはありえますので、コスト削減にも繋がります。

複雑に見える板厚計算も、考え方は薄肉円筒の強度計算そのもの。

是非とも使えるようになりたいですね。

大気圧タンク(Atmospheric storage tank)のモデル

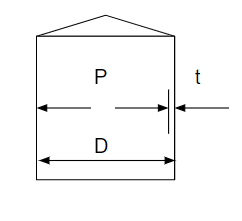

今回のテーマである屋外タンクのモデルを以下に示します。

大気圧下で使用するタンクなので大気圧貯槽と呼ぶこともあります。

強度計算の目的は板厚の決定です。

板厚がタンク製作費用をもっとも大きく左右します。

- 板厚 ∝ 重量 ∝ 資材費

- 板厚 ∝ 溶接コスト

という関係ですね。

胴板

強度計算というと、最初に胴部を想定します。

内圧計算

胴が内圧を持つときに、どれくらいの圧力まで耐えるか計算をします。

薄肉円筒の強度計算式を使います。

$$σ=\frac{PD}{2t}$$

- σ:胴部に掛かる周方向の応力 100MPa(引張強度400MPaを安全率4で割ったもの)

- D:胴径

- P:胴内部に掛かる圧力

- t:胴の板厚

例えば、D=2,000mm、t=4mmの場合は、安全に使用できる許容圧力は

$$ P=\frac{σ×2t}{D} =\frac{100×2×4}{2000}=0.4$$

となります。

0.4MPaというと結構耐える気がしますね。

胴は内圧には強いですが、外圧には弱いです。

外圧の計算は複雑なので省略します。

屋外タンクでは、実際には外圧に耐えるために板厚を上げるという方向では設計はしません。

20号タンクで規定されている厚さ3.2mmに従う方が優先されるでしょう。

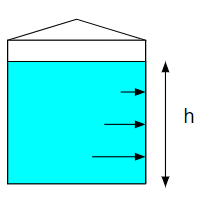

液深を考えた計算

上の式は、タンク内部が空の場合です。

しかし、運転をしていると実際には液がタンク内に充満しています。

この液圧分を考慮してみましょう。

ここではまずは、タンク高さ2mの場合を考えます。

比重は1とします。

危険物第四類のタンクであれば、液比重は1より小さいですが、この場合も水の比重1で考えると良いです。

液圧は\(ρgh\)で定義されますので、

$$ρgh=1,000×9.8×2/1,000,000≒0.02$$

の圧力が追加されます。単位はMPaです。

0.4MPaの内圧まで耐えるタンクに対して液圧は0.02MPa。

こう考えると、液圧はタンクの耐圧に対してほぼ影響がないことが分かるでしょう。

だからこそ胴の強度計算上は液圧はあまり考えません。

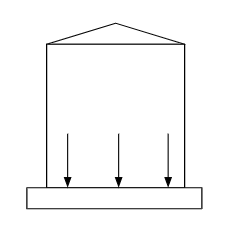

底板

胴板の計算は強度計算式から導出が可能ですが、屋根板や底板は違います。

まずは底板を見てみましょう。

底板はタンク基礎とべったりくっついているので、強度計算と言っても何を計算するのだろうと思うかもしれませんね。

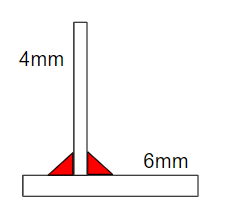

失敗しない簡単な設計は、底板は胴板より1サイズアップ。

これが基本の考え方です。

強度計算から導かれるわけではありません。

どちらかというと溶接の問題です。

胴板が4mmの場合、底板は6mmで考えます。

これは胴板と底板をすみ肉溶接で繋ぐから、底板を胴板と同じ板厚にしても問題ないはずですが、

底板を分厚くしておく方が底板で熱影響を受けない部分が増えて安心です。

もちろん、胴板の荷重を直接受ける底板部分を厚くして、底板の変形を抑えるという思想もあります。

もっとシンプルに底板が壊れたら完全に液が漏れてどうしようもなくなるので、胴板よりも強度をあげておきたいという安心感目的も考えられます。

屋根板

屋根板は胴板と同サイズにします。

屋根板に掛かる荷重は小さいですが、かといって胴板よりも小さくするには勇気が必要です。

それならば同じ板厚で良いだろうという発想。

配管荷重や作業床の荷重はありますが、微々たるものです。

例えば屋根板に掛かる全荷重を1ton(配管や作業床)として、胴径2mの屋根板に掛かる圧力は

$$\frac{1,000×9.8}{3.14/4×2^2}\frac{1}{1,000,000}=0.03$$

という小さな圧力です。0.03MPaだと液圧と同じくらいですね。

実際には屋根板に掛かる圧力は屋根板全体に掛かるわけでは無く、屋根と脚が付いている部分だけに限定されるでしょう。

例えば、□200の部分5か所で1tonの重量を受ける場合、

$$\frac{1,000×9.8}{0.2^2×5}\frac{1}{100,000}=0.5$$

0.5MPaくらいの圧力が足の部分に加わってしまいます。

これは若干不安になるレベルかタンクに変形が起こるレベル。

不安になるくらいなら板厚を上げておこうと考えて、当て板を付けるケースが多いでしょう。

それでも当て板を付けた部分はタンクは確実に変形します。

圧力容器設計の基礎図書

圧力容器の考え方を勉強するとき、まずは圧力容器の設計の基礎から勉強しましょう。

この本が有用です。

座右の銘としたいですね。

屋外タンクの場合は計算式自体は単純ですが、全体像を知るという意味で本書はとて他にも有用です。

他にも材料力学の基礎的な部分は、以下の本が有用です。

関連記事

大気圧タンクに関連する以下の記事も、合わせてご覧ください。

最後に

屋外タンクの大気圧貯槽の板厚計算を紹介しました。

胴板は薄肉円筒の強度計算から算出し、底板は胴板より1サイズアップ、屋根板は胴板と同サイズにすると良いでしょう。

会社で設計の標準を作っていると後々楽になりますよ。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント

液深と屋根板の計算で10^6で除すのかと思いましたが10^5となっていて、計算が理解出来ませんでした。教えてくれませんか?

ありがとうございます。誤記でした。