制限オリフィス(orifice)の設置向きについて解説する、かなりマニアックな内容です。

オリフィスといえば流量計算などを思い浮かべるでしょうが、施工や現場レベルでは取付方向に悩むシーンもあります。

オリフィスに向きという概念があることを、意外と知られていません。

これは機械エンジニアだけでなく、化学工学を習得した人でも同じです。

逆に、オリフィスの向きをちゃんと説明できるだけで、それなりのエンジニアリング力があるということですね。

チャンスです。

ヘッド送液の制限オリフィス(orifice)

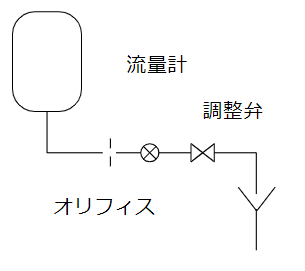

今回の例ではヘッド送液のラインにオリフィスを付ける例を前提としています。

このようなケースです。

オリフィスを付ける典型例は、以下のようなケースでしょう。

- 連続プラント

- ポンプ循環ライン

- ミニマムフロー確保

これは、教科書的な例です。

バッチ系化学プラントではこの例があまりないので、たまにある例として今回の例を紹介します。

ヘッドで液を滴下するときに、流量を一定値に保ちたいが、調整弁でのコントロールだけでは制御しにくい。

こんなパターンです。

配管口径や弁口径が要求流量より大きすぎることが本質原因です。

切替生産が多いバッチ運転では、同じ薬液を同じタンクからフィードするのに、生産品目によって流量が全然違うというやっかいなケースが存在します。

ここで、配管口径で流量を合わせようとするのではなくオリフィスに頼ろうとすることがあります。

手動弁の弁開度調整で対応する生産プラントもあるでしょう。ここは、技術力の差が出るところ。

ここでオリフィスには「取付向き」が存在し、どちら向きに付けるかが問題になります。

ヘッド送液について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

制御オリフィス(orifice)の向きは拡大する側に

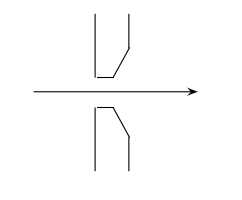

結論から言うと、オリフィスの向きは「拡大」する方向に付けます。

下のような向きですね。

オリフィスは、液の通り道を小さくするための装置ですが、以下の部分から構成されます。

- 配管口径

- オリフィス口径

- 配管とオリフィスの口径調整のテーパ

この「テーパ」を上流側に付けるか下流側に付けるか、という2パターンが原理的に存在します。

ここでテーパを「下流側」つまり「拡大する方向」につけるのが普通です。

拡大と縮小の圧力損失

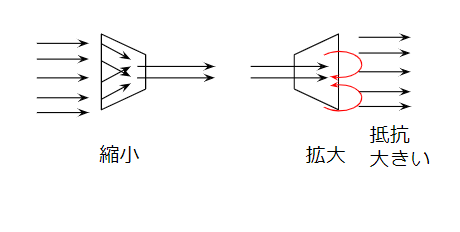

オリフィスの向きを拡大する方向に付けるのはなぜでしょうか?

これは圧力損失が関係します。

オリフィスの向きをテーパが上流側にある「縮小する」側と、テーパが下流側にある「拡大する」側の2ケースを見てみましょう。

圧力損失的には、右の「拡大」側の方が高いです。

これはフローパターンをイメージすると分かりやすいでしょうか。

拡大するときのフローパターンは渦を巻く流れが存在します。

この渦は流れ方向と逆流する方向であり、抵抗となります。

この抵抗が圧力損失という形で現れます。

実際に、オリフィスの向きを変えて、タンク液面を固定した状態で液を流すと分かりやすいです。

調整弁の弁開度が微妙に変わります。

テーパが上流側の縮小流れで取り付けると、調整弁の絞りが強くなります。

このケースだと調整弁の弁開度が足りずに調整できない場合があります。

オリフィスは圧力損失を意図的に持たせるという役割から考えても、テーパは下流側につけるべきですね!

設置上の注意

制限オリフィスには向きがありますが、現場では付け間違いの問題が起きえます。

確率を少しでも下げるために、オリフィスには刻印を付けましょう。

流れ方向が目立つような物なら何でもいいです。

配管内にセットしても確認できるように、側面に取っ手を付けて方向を明示すると良いでしょう。

2パターン選択肢があると、人間は間違えます。

制限オリフィスは配管流れをちゃんと見たうえで設置しないといけないのですが、配管流れは工事中は結構見づらいです。

配管図やP&IDに書いている流れ自体が間違っているケースも多々あります。

工事会社さんもその辺りはとても疑って工事をしてくれるでしょうが、元の資料が間違っていたら悩むのは当然ですね。

オリフィス(orifice)の超応用

オリフィスの設置向きは圧力損失が少ない側にするのが普通です。

ところが、場合によっては逆向きに付けた方が良い時もあります。

それが小流量での滴下。

20Aでも十分大きすぎるくらいの流量で流そうとして、腐食性があるためにガラスライニングやフッ素樹脂ライニングの配管を使う場合は、調整弁でのコントロールにも限界があります。

本当なら10mm以下にしたいけど、できないというパターンです。

こういう場合にはオリフィスを付けますが、上手くいくとは限りません。

適切な流れにオリフィスを付けても、上手くいかずに流量をもっと落としたいという場合には、逆向きに設置してみましょう。

なんとかなってしまう場合があります。

参考

最後に

制限オリフィスの設置向きと圧力損失を紹介しました。

ヘッド送液のオリフィス・オリフィスの向きは拡大が下流側・オリフィスの向きは拡大が下流側

オリフィスは圧力損失を意図的に持たせるという役割から考えても、テーパは下流側につけるべきです。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。