化学プラントの機電系エンジニアは、設計や保全といった現場業務を担いながら、学歴や組織構成によってキャリアの進み方が大きく変わります。

本記事では、10年以上の現場経験をもとに、機電系エンジニアの学歴傾向、組織構成の実態、そして転職やキャリア形成のポイントまで詳しく解説します。これからプラント業界を目指す方や、現場でキャリアアップを考えている方に役立つ情報をまとめました。

学歴を重視すると人が集まらず、軽視すると組織のレベルが落ちていきます。その組織が長期的に今後どういう方向にかじを取っていくのかを示す指標になるでしょう。

機電系エンジニアの組織構成

化学プラントの機電系エンジニアの組織構成例を紹介します。

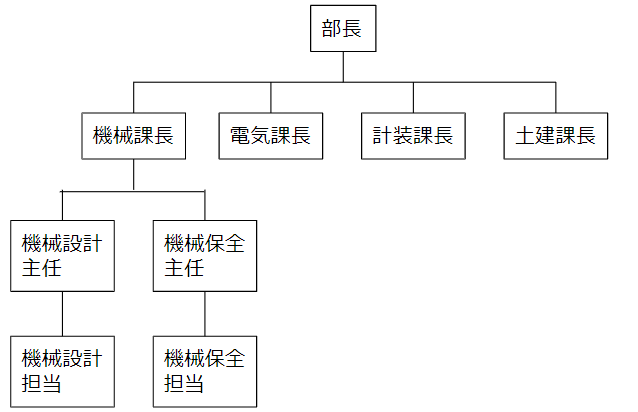

機電系エンジニアの組織編成例(部全体)

機電系エンジニアの部全体の組織編成例を紹介します。

機電系部長がトップに居ます。機械・電気・計装・土建という4つのセクションに分割し、それぞれに課長が居ます。それぞれの課に、設計と保全の部隊が分かれています。各部隊に主任と担当が配置。上の図ではスペースの都合上、機械だけを記載していますが、残り3つのセクションも同じ構成です。

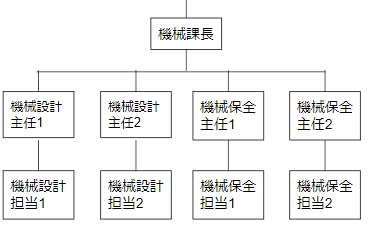

機電系エンジニアの組織編成例(課単位)

課単位で編成を少し細かく見ていきましょう。

設計と保全それぞれ同じような感じで書いています。

主任 - 担当

というラインが4つありますね。この縦のラインが1つのプラントを担当する思想です。設計と保全が同じプラントを担当するため、1プラントに換算すると4人が担当します。

機械設計主任1-機械設計担当1、機械保全主任1-機械保全担当1

という組み合わせですね。これが基本形です。

単純計算では、1つの事業所に10プラントあれば、機械関係のエンジニアだけで40人必要となります。電気・制御・土建も同じだと考えると、4倍して160人ですね。

こんな感じでプラント数が分かれば、エンジニアの人数も想定できます。プラント数?最近ではgoogle mapを使えば分かりますね(笑)

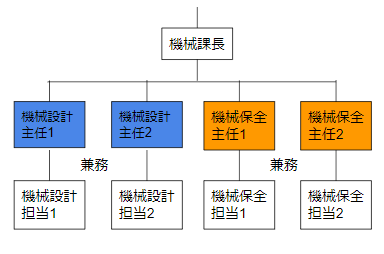

兼務が横行

どこの会社でもありますが、「兼務」は横行しています。機電系エンジニアの組織では以下のとおりです。

1人の主任が1と2を兼務しているイメージです。設計も保全も同じ。ここのバランスは会社によってまちまちです。

担当が1と2を兼務している例もあれば、主任が担当を兼務している例もあります。「ポジションに人を当てる」っていう綺麗ごとを人事は主張しますが、実際は兼務だらけです。言葉とおり「かたちだけ」。こんな会社は多いと思います。というより自分のところだけだと思いたくない…。

能力度外視

上記の例で、設計主任1と設計主任2の能力が均一であることは極めて稀でしょう。この場合の割り当ては、普通は能力に見合ったものにするはずです。

これが機電系エンジニアでは難しいです。2つのプラントを担当する人と、1つのプラントを担当する人では、仕事量が2:1と極端に変わるからです。人の能力差が2:1で、仕事量も2:1ならバランスは取れますが、そんなに極端に差は出ないですよね。

もっというと、人の能力差が2:1でも、給料は1:1に限りなく近いですが。「ポジションに人を当てる」という思考が強いと、本人の能力は無視して仕事を割り振ってしまう傾向が出てきます。

設備設計エンジニア

化学プラントの設備設計エンジニアの学歴を紹介しましょう。

建前は修士を募集

会社は機電系エンジニアとして修士を募集します。これは理系は修士になって一人前という風潮があるからでしょう。修士で何かの研究を経験して思考力を育てることを期待しています。

研究室にいると同期と切磋琢磨することで、会社よりも成長しやすい面があります。でも、修士卒の理系で化学プラントのエンジニアなんて希望する人はほとんどいませんよ。修士なら課長までは当たり前、部長も余裕で視野に入ります。

実際は学卒が圧倒的

化学プラントの設備設計エンジニアは学卒が多いです。これは近年問題になっています。理系の学卒で優秀な人は化学プラントを希望しないからです。

そもそも理系の学卒で就職しようとする方が珍しいですからね。学卒の上位層が化学プラントを希望することはないので、学卒のメリットを活かせることはあまりありません。学卒だと課長になるまではスムーズですが、部長候補になるかどうか微妙なところです。

近い年齢で修士がいれば、そちらの方が先に部長になってしまうでしょう。

本当は高卒が欲しい

修士でも学卒でも人が来なくなってきた現在では、工場としては高卒を希望しています。ところがこれもなかなかうまいこと機能しません。

機電系エンジニアの設計で複雑な思考力なんて求めておらず体力勝負な面があるので、高卒というのはある意味合理的です。長いこと教育に時間を使って、工場の色に染め上げることもできます。でも機能しません。

学歴コンプレックスが強いからです。仕事でのお客さんである製造部の管理者やプロセスエンジニアは院卒が当たり前。院卒様に対等な議論なんてできない・・・って気後れする人が多いようです。

これ言い出したら、どの学歴も人が集まらないことになりかねませんね。私の職場では高卒の設備設計エンジニアは居なくなりました。

設備保全エンジニア

化学プラントの設備保全エンジニアの学歴を紹介します。

高卒・高専卒が基本

設備保全エンジニアは高卒・高専卒が基本です。そもそも設備保全エンジニアという表現自体が日本では違和感がありますね。

保全は現場作業のイメージですから。頭を使わず手を使うというイメージ。ここと高卒・高専卒の印象が完璧に一致してしまいます。

私の職場でも高卒・高専卒の設備保全エンジニアは確かに居ます。でも、高卒・高専卒で製造部を経験して、一定年数が経ってから設備保全エンジニアに転向するケースの方が多いです。これ、簡単に言うと左遷です。製造部で居場所がなくなった人を設備保全エンジニアの仕事に割り当てるという狙いです。

大卒が増えてきた

保全が現場作業というイメージを払拭する意味でも大卒を雇うケースが増えてきました。現場作業で学術的な要素が無く、その場しのぎの対応ばかりする。これはエンジニアとは言い難いですよね。

でも保全をメンテナンスエンジニアというポジションに格上げするためには大卒は必要でしょう。オーナーエンジニアとしては設計的要素は少なくなってきて、保全的要素がますます強くなりますから。まさに転換期でしょう。

設計と保全の勤務地

設計と保全では勤務地にも差があります。

| 設計 | ローテーション | 担当部署がすぐ変わる |

| 保全 | 勤務地が一定 | 中期的に同じ担当部署 |

設計はローテーションありきでさまざまな職場を経験し、保全は同じ場所を長年経験するという位置づけです。これは設計が大卒で保全が高卒という昔ながらのイメージも強いでしょう。

高卒はその工場の近隣の高校から選ぶから、勤務地を変えたくない人が多いですね。高卒で勤務地や職場ローテーションを経験する人はほとんどいないでしょう。

中途採用者が増えている

化学プラントの機電系エンジニアでは中途採用者が増えています。理由はシンプルで新卒者が応募してこないから。これと同じ構造は製造業に広く浸透しています。少子化ですからね。

中途採用を広く募集するということは以下の意味を持ちます。

- 自社の思想を捨てる

- 思考の幅を持たせる

- 即戦力を持たせる

中途採用者はプロパー社員よりも昇進が遅い傾向にあります。完全に同じとはしずらいですよね。

でも中途採用者の数が多くなると、プロパー社員も危機感を覚えますよ。自分たちが学んで構築していったシステムを容易に破壊する可能性がありますからね。良い方向に破壊されるなら大歓迎ですが、大抵は失敗する方向。

それでも頭数を確保するためには中途採用者を採用せざるを得ません。転職者のキャリアはプラントエンジニアリング会社は少なく、エネルギー・素材などの関連業種が多いです。

機電系エンジニアの転職先

化学プラントの機電系エンジニアの転職先の具体例を紹介します。中途採用に負けず劣らず離職者も増えています。理由はさまざまでしょうが・・・

別業種

大手の化学プラントから転職して別業種の会社に行くという例です。転職というと一般にはこちらの例ですよね。化学プラントの機電系エンジニアが転職する時には強みをアピールしやすいです。

機電系という汎用性。強烈です。化学会社以外にも転職できる可能性はあります。

化学プラントの機電系エンジニアをしていると機電系のメリットを感じずに劣等感を覚えがちですが、機電系のニーズは強いです。特に20代なら転職はかなりしやすいでしょう。

類似業種

大手の化学プラントから転職して類似業種に転職する例です。この例はかんたんでプラントエンジニアリング会社ですね。

オーナーエンジニアを経験して製造部の考え方を知っている人は、プラントエンジニアリング会社としては喉から手が出るほど欲しいでしょう。でも、オーナーエンジニアリングを経験したからって、製造部の考え方をマスターできるわけではありませんよ。

ちゃんと製造部の仕事を経験して、エンジニアリングもある程度知って・・・となると早くても35歳くらいですから。35歳ってギリギリ転職できる年齢ですよね。

関連記事

さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

プラントエンジニアに向いている人

機電系エンジニアと学歴

機電系学生を幅広く求める理由

オーナーエンジニアとプラントエンジニアリング会社

オーナーエンジニアの立ち位置

オーナーエンジニア退職後の仕事

設備保全のキャリア

保全こそが生き残る

新卒と転職

転職者のキャリアパターン

生産技術がつらい

プロセスエンジニアと機電系エンジニア

製造技術と生産技術

製造管理と生産技術

英語ができると有利

言語化が大事

教育方針

最後に

- 設計は建前上修士卒、実態は学卒中心で高卒希望もある

- 保全は高卒・高専卒中心だが、大卒採用も増加中

- 組織構成は部→課→主任・担当のラインで構築され、兼務が多い

- 中途採用者の増加により、キャリア形成や昇進の速度に影響あり

- 転職先は同業・関連業種での機電系スキル活用が可能

化学プラントでの機電系エンジニアのキャリアを理解することで、採用や転職、昇進の戦略に役立てることができます。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント