化学プラントで働く際、タンクは最初に理解しておきたい設備の一つです。しかし、タンクには本体・付属品・保温といった専門用語が多く、新入社員や初心者にとってはハードルが高く感じられます。

この記事では、化学プラントでよく使われるタンクの構造用語を、現場で役立つ視点で整理して解説します。「ここだけは理解しておきたい」という部分に限定します。

この記事は、タンク構造シリーズの一部です。

化学設備としてのタンクの専門用語|実務で使いこなそう

【図解】消防法20号タンクの構造と設計のポイント

タンクのデッド部と取り扱いの考え方

タンク底板の板厚不足がもたらすリスクとは?

タンクの強度を上げるための当て板を付ける場所

タンクのマンホール設計の基本|安全で使いやすい構造とは?

脚付きタンクの強度計算の考え方|材料力学の応用

タンクノズルの典型5パターン|化学設備

タンクノズルの形状9パターン|化学プラント向け

竪型タンクの胴部ノズルの意外な使い方

シールポットで危険物タンクを安全に扱うコツ

タンクへの温度調整用トレースの設置方法

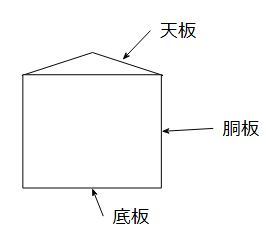

本体の名称

タンク本体の名称としては金属の板の名称が大事です。金属の板でタンクが構成されている以上、板に関する情報は最重要です。

名称ルールはかんたんで、天・胴・底とそれぞれ分割します。

上・側・下とそれぞれ呼ぶこともありますが、3つに分ける考え方は同じです。専門用語と呼ぶにはあっさりしすぎていると思います。漢字を知らずに音だけ聞いていると、少しわかりにくいかもしれませんよね。

3つの板は溶接でしっかり固定するのが基本です。

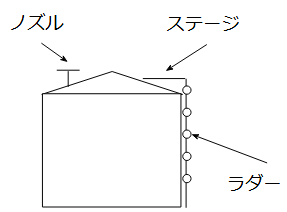

付属品の名称

タンクには形状を構成する板以外にも付属品が付いています。

メジャーな付属品は以下の3つでしょう。

ノズルはタンクに不可欠な付属品です。固体・液体・気体をタンクに入れたり出したりするために必要です。管台と呼ぶ方が正しいのかもしれませんが、私は意識して使い分けていません。

ステージとラダーは、一定規模以上のタンクの付属品です。タンクが大きくなれば、人が上部に寄り付くことができなくなります。そのアクセスのための設備がステージとラダーです。それぞれ踊り場と階段という場合もあるでしょうか。ラダーはステップと呼ぶこともあります。これはタンクのサイズに寄ります。

大きさが一定規模以下だと、ラダーもしくは猿橋子と呼ばれる垂直方向にだけ移動するタイプの昇降設備を使います。一定規模以上だと階段でらせん状に昇り降りする昇降設備です。階段の方が安全に昇り降りできますが、施工が難しくなり、コストも当然上がります。

ステージ/ステップとどちらのことを指しているのか分かりにくくなります。私は、ラダーと猿橋子が同じ意味で、階段とステップは同じ意味で使いわけをしています。

この辺の曖昧さが、化学工場の良い意味なのか悪い意味なのかは少しわかりませんね。

ノズルは本体と溶接で固定します。ラダーやステージは、接続金具を本体に溶接して、ボルトなどで取付します。運搬などがしやすくするためですね。

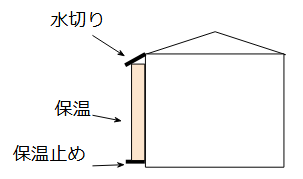

保温の名称

タンクの基本は本体と付属品でほぼ完成です。例外ではなく、ケースによって要否が分かれるものに保温があります。保温はタンク内の温度を一定に保つ目的で、例えば家の壁にも同じような物を付けたりします。

保温の付け方にもよりますが、保温を付けるかどうかをタンク製作前にはっきりしておかないといけません。保温をタンクに付ける場合には、以下のような構成になります。

保温という板をタンクの板の外周に巻き付けます。これを固定するためには、上面と下面に金属板が必要です。それぞれ水切りと保温止めと私は読んでいます。水切りは上部からの雨が保温にしみ込むのを防ぐため、保温止めは保温が下に落下するのを防ぐために設置します。肝心の保温自体はタンク側板に例えばナットなどを溶接しておいて、ボルトで止めます。

水切りや保温止めはタンクと溶接して付けることが一般的です。

金属板に別の物体を物理的に押さえつけるための、アナログな部品が必要になるということですね。一度作ってしまうと、後で改造しようとしても内部に危険物があるため不可能となります。溶接で火を使うと引火爆発を起こします。だからこそ、最初にしっかり決めて製作しないといけないということですね。

参考

関連記事

最後に

化学プラントのタンク構造は、

- 本体:天板・胴板・底板

- 付属品:ノズル・ステージ・ラダー

- 保温:水切り・保温止め

の3つに分けて理解すると、初めての方でもスムーズに覚えられます。呼び方が複数ある部分もありますが、現場でよく使われる名称を押さえておくことが、設計・保守・運転で役立つポイントです。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

この記事の内容を、あなたの職場・キャリアに合わせて整理したい方に技術・キャリア相談を行っています。海外プラント、製造管理、組織の病理、キャリア停滞など、あなたの状況に合わせて具体的にアドバイスします

→ 技術・キャリア相談はこちら

コメント