私は化学プラントの設計エンジニアとして、ある程度の経験を積んできました。しかし今、後輩や若手設計者を見ていると「成長しにくい仕組み」が組織に根付いてしまっていることに強い危機感を覚えています。設計エンジニア本人の努力不足だけでなく、構造的な課題が仕事の質と成長スピードを鈍らせているのです。

本記事では、化学プラント設計の現場で設計者がなぜ育ちにくいのか、その背景にある組織体制や業務フローの問題点を整理して紹介します。

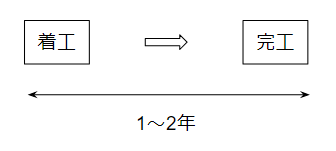

仕事の完成までの時間が長い

化学プラントの設計エンジニアの仕事は、世間一般の仕事から見ると長めでしょう。

短い仕事でも初めから終わりまで1~2年くらいは掛かります。

建設など大きなプロジェクトだと、さらに1年2年加わることもあるでしょう。

設計者にとってルーティン業務が2年掛からないと全体像が見えない、というのは結構しんどいと思います。

しかも、その2年で全体像をしっかり理解して業務の問題点を掴める人はごくわずかでしょう。私は今までそれができた人に出会ったことがありません。

何回か同じ業務を繰り返して、ようやく習得します。

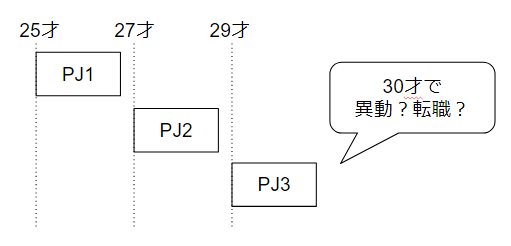

例えば、大学院卒の設計者が、3回のルーティン業務を行って、業務がある程度見えるようになったとします。

この時にはすでに30歳です。

その時になって転職をしようとしたら、若干しんどくなります。今はある程度ハードルが下がっているはずですが。

ルーティン業務ですら5年6年掛かってしまうことに、社会人として不安を感じる人も居ます。

別の部署に異動を希望しようにも、差が付きすぎていると感じることもあるでしょう。

例えば依頼元であるプロセスエンジニアや製造担当者は、もっとしっかりしているように見えてしまいます。

彼らはそもそもルーティン業務が無く、目の前の仕事をとにかく全力で取り組みちゃんとフィードバックをもらえる環境にあります。

研究などもっと時間が掛かる業務であれば、ルーティン業務という概念が薄まっていたり、その間に担当が変わっても情報が引き継がれる仕組みがあるなどある程度の対策が取られています。

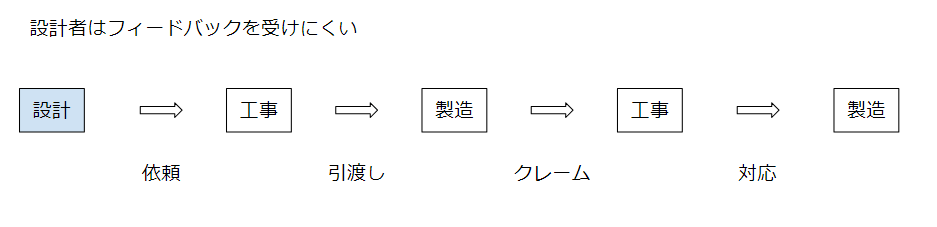

フィードバックを受けにくい体制

化学プラントの設計エンジニアが仕事の質を高められない理由の1つに、フィードバックを受けにくい体制があります。

設計者は長い時間を掛けて設計図書を仕上げて、工事部門に依頼をします。

工事部門は設計図書に不具合があっても、設計者に問い合わせをせずにその場で解決させてしまう傾向が強いです。

というのも、設計者に聞くまでもなく対応は限られているから。

設計者に聞く時間すらもったいなく、即決即断します。

工事を何とか終わらせて製造に引き渡したあと、使っているうちに不具合が出ます。

このクレームも製造から工事部門に情報が言った後、即決即断で工事対応をします。

この間、設計者に全く情報がいかないということも珍しくありません。

- 設計者が忙しいので、設計図書を仕上げたら別の設計をすぐに開始

- 工事部門は設計者が忙しいことを知っているので、自分たちで対応

- 設計者が現場を知らないで、プロジェクトが完成してしまう

こういう構図になりやすいです。

対策の1つに、設計者が工事も対応する、ということが考えられます。

これは確かに有効な方法です。

ただし、いくつか考えておかないといけないことがあります。

- プロジェクトの物量に対して、設計者が十分に配置されていること

- 工事部門の経験を奪うことになる

- 設計者が工事現場に行きたくないという心理を取り除く必要がある

設計者の人数が多く確保できる環境はあまり多くは無いでしょうから、設計も工事も見るというのは現実的には結構難しいでしょう。

振り返る仕組みがない

現場で起こった問題を振り返る仕組みが取れないことは、設計エンジニアの質を向上させにくくします。

設計の立場ではフィードバックが返ってこないことを説明しましたが、工事や製造の立場でも設計者へ情報を渡すことが億劫だと感じます。

- 工事の立場では、製造からとにかくクレームが来ないことを期待して、クレームが来たら即対応。終わったら一息つく間もなく別のクレームが。そうしている間に、設計者に情報を渡すことを忘れます。

- 製造の立場では、とにかく運転を安定化させたいので、設備の問題は工事に一括。運転上起こった問題は上司への報告会で報告。設備の問題はスルーされがち。

仕組みとして報告会を作ったとしても、大きな報告会だと綺麗な報告しかできないので、設計の問題は取り上げにくいです。

部内などの小さな報告会を作れば情報を公開しやすくなりますが、その仕組みがない中で急に報告会を作っても説明したくないと感じたり、質が伴わない報告になります。忙しい中でそこに時間を取れずに、報告会自体を無くしてしまうことも十分に考えられます。

こうして、とりあえず今だけを考える設計者やその仕組みが出来上がってしまいます。

データベースがあっても見ない

仮に報告会などの仕組みで、設計情報のフィードバックがあったとして、それをデータベースとしてまとめても、見る人はかなり少ないでしょう。

検索に耐えない報告書であることが多く、せっかく情報を積み上げても情報量が多くて見ようとしなくなります。

見てもすぐに忘れますしね。

せっかく作った情報も、結論だけは分かっても背景や考察が不足していて、別のプロジェクトには使えないことも。

本当に必要な思考力を鍛えるために、思考の跡が残る報告書にならなかったりします。

よほど上手く作り込まないと、すぐに陳腐化します。

結局は経験が全てと諦めてしまい、質が向上しにくくなります。

参考

関連記事

最後に

化学プラントの設計エンジニアが成長しにくい理由は、単に時間がかかる業務内容だけではありません。フィードバックが届かない、現場を知らない、振り返る仕組みがない、情報を活かせない──そうした構造的な問題が積み重なって、設計の質も個人の成長も阻まれているのです。

この状況を打開するためには、設計業務にフィードバックループを作ること、小規模でも報告・共有の場を整備すること、設計者が現場を見る文化を育てることが求められます。設計のやりがいを取り戻すには、仕組みづくりから変える覚悟が必要です。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント