配管設計では高さが大事です。

特に化学プラントでは多くの配管があり多くのバルブが存在するから、高さの設計はとても重要。

さらにバッチ系化学プラントでは手動作業が多いので、連続工場よりもさらに重要。

下手すると毎日同じ作業をすることになりますからね。

危険性を極小化するためにも、配管高さの設計は基本事項としておさえておきたいところです。

この記事は、プラント設計(建物)シリーズの一部です。

柱サイズが化学プラントの設計で効いてくる真の理由

プラントの高さ設計はエンジニアリングで超重要

エレベーション・高さがプラント設計で重要となる理由

将来用途を含めないプラントを建てた後の悲劇

配管の地上配置における操作性と品質のバランス― 化学プラント配管設計の判断軸 ―

バルブ高さ

化学プラントの配管作業で最も重要なものはバルブです。バルブハンドルの高さは配管設計の非常に大事なポイント。

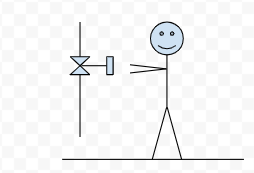

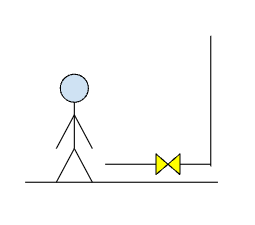

基本は腰から上、顔から下

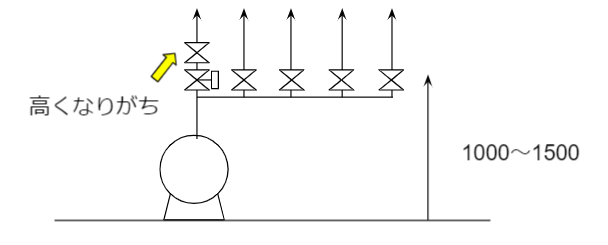

基本形を紹介します。基本は腰から上、顔から下です。日本人なら1.0~1.5m程度が許容範囲です。下の図のような作業をイメージしています。

この位置にバルブを設置できるケースは多くはありません。一応、メジャーどころである、タンクヘッダーやポンプヘッダーはこの思想です。ところが、配管のバルブはそれこそ無数に存在します。バッチ系化学プラントでは、バルブ全体の体感50%以下しか、この基本の位置に付いていません。

床面でも可

バルブハンドルは床面でも可です。しゃがめば操作はできます。液抜き用のバルブのほぼ全てが、床面に設置するケースとあてはまります。配管ラックにバルブを設置する場合は、バルブにアクセスするための作業床が必要です。

作業床やアクセス通路を考えないで設計してしまう場合がありますので、注意が必要。

斜めハンドルもあり

床面に設置する場合は斜めハンドルにするケースもあります。

ハンドルを斜めに傾けるには、フランジのボルトが8本以上必要です。大口径でハンドル操作があるケースといえば、ゲートバルブですね。ゲートバルブを真上から操作するのは意外と大変です。斜めから作業する方が作業性は高いです。

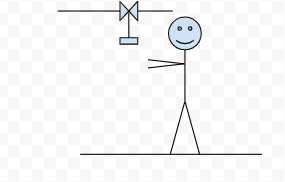

ハンドルを下に向けない

化学プラントで絶対に避けるのが、ハンドルを下に向けるというケースです。下の例を見てください。

配管は高い位置に設置せざるを得ないが、人が開け閉めするためにハンドルを下に向ける。この発想は危険です。

バルブの軸封から漏れるおそれがあるからです。軸封から液が漏れると、液は積極的に下に落ちていきます。

これが作業中の作業員の顔に掛かり、目に入る可能性があります。作業員の顔より上の位置で、ハンドル操作や液の取扱をしない

安全上の非常に大事なルールです。面倒でも作業床を付けたり、配管の高さを変えたりと配管設計側で対応しないといけません。

ヘッダー高さ

ヘッダーとしてはポンプや反応槽がありますが、このヘッダーの高さもバルブハンドルの高さで制限されます。バルブハンドルが1.0~1.5mの高さになるようにヘッダーの位置を決めましょう。

ポンプの基礎高さやポンプ高さの制限があって、1~1.5mの高さを維持することは意外と難しいです。ポンプ吐出に振動吸収装置・伸縮継手・レデューサ・圧力計・エルボなどを付けていくと、結構な高さを取ります。

また、最近は自動弁で開閉することが多くなっています。自動弁の高さを1.5mギリギリに配置していると、手動弁が1.7m程度の高さになります。

こういう手動弁は触る頻度が非常に少ないので問題になりにくいですが、頻度が少ないからこそ頭や顔をぶつける危険な場所となりがちです。

通路上

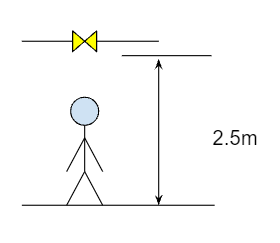

通路上に配管を通す場合は、床面から2.5m以上の高さは確保しましょう。

バルブの絵は描いていますが、基本的にはバルブは通路上には設置しません。ハンドル操作を上向きでしないようにするためですね。バルブはなくても配管フランジは通路上に来る可能性があるので、その高さを含めても2.5mは確保したいもの。

2.5m以下の高さに配管があると、結構圧迫感ありますよ。なお、通路上にフランジを置くことも基本は辞めた方が良いです。バルブもフランジも液漏れの原因になるからですね。通路を歩いていていつ上から液が漏れるか分からないってなったら、かなり恐怖ですよ。

足場

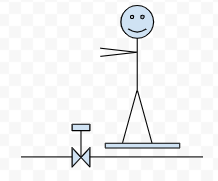

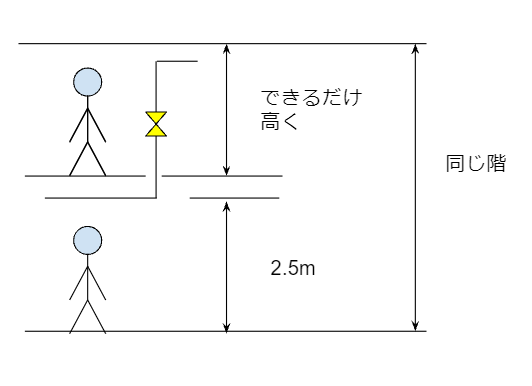

ある階で配管高さが2mを越えている場所で作業をする場合は、足場相当の架台を付けましょう。下の図のようなイメージです。

足場下にも配管を通すことはあるでしょうが、通路と同じ発想で床面から2.5mは欲しいです。その配管の上に架台をつけつつ、人が操作しやすい位置にバルブを置こうとすると結構難しいです。

さらに天井高さまで考慮していると、何かを犠牲にしないといけないでしょう。何を優先させて何を犠牲にするかというメリハリが大事。この絵のように架台の上下に配管がある場合の、配管サポートやフランジの取り方も流儀があります。

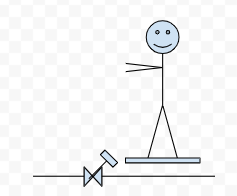

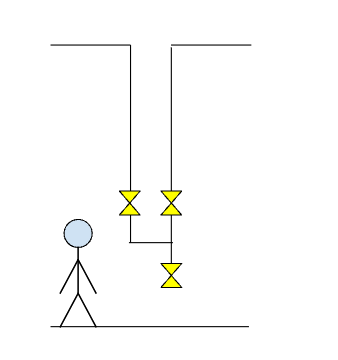

屋外の配管スタンド上などにある配管を遮断する場合は、下の図のように一度低い位置に降ろすと良いでしょう。

足場を付けたり常設の架台を付けるのは配管口径や用途によって限定的にすべきです。

バッチ系化学プラントではこれくらいでしょうか。地面近くに降ろしてヘッダーを組むと、行先の分岐をしやすいというメリットもあります。ぜひ活用しましょう。活用し過ぎるとヘッダーだらけの工場になりますが・・・。トレンチ内に配管を敷いているとできない技です。

床面近辺

床面近辺の高さも制約は多いです。

液抜き

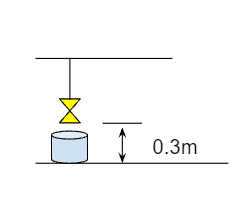

配管の抜きが課題になります。基本的には抜きバルブ末端が床面から300mmは欲しいです。

バケツを置くためのスペースです。それでもバケツの方が効率は良いので、できるだけ高さは確保したいところです。

地這はNG

地這という配管の置き方があります。下の図のように、床面ギリギリに地を這うように設置する例です。

これは基本的にNG。人が歩いていると躓く可能性があるからです。

どうしても這わせないといけない場合は、階段を付けるかトラテープなどで目立つようにしましょう。階段を付ける場合には、這わせる配管をできるだけ1か所にまとめるように施工して、階段の数を少なくするようにしましょう。

地這の配管なんて何の用途でありうるでしょうか?スチームドレン配管が典型例です。

参考

最後に

バッチ系化学プラントの配管設計高さについて解説しました。

バルブを触るために1~1.5m、基本は下向き。ヘッダーもバルブで制約を受けます。

2m以上の場合は架台をつけます。液抜きは床面から0.3m程度。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント