屋外で使用される大気圧タンクは、頑丈そうに見えても変形リスクがあります。古典的な問題に思えても、実際のプラントでは今も変形事故が発生しています。

本記事では、大気圧タンクの変形を防ぐための基本的な配管設計と運転管理のポイントをわかりやすく解説します。初心者のエンジニアでも理解できるよう、液体とガスの流れを意識した設計方法を紹介します。プラント設計・配管設計の基本的な部分です。

納入時の蓋

最初は製作後納入時のお話、メーカーでタンクを綺麗に作りあげ中を洗浄し吹き上げ、いざ納入しようとしたときのことです。タンク内にゴミが入るのを防ぐために、簡易的な蓋を設置することは多いと思います。

これを過剰にし過ぎると、タンク内の気相部が外部と遮断されてしまいます。この状態で例えば昼夜の温度差10℃あったとすると、圧力差は

$$ \frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2}{P_1} ≒ 0.03 $$

となります。大気圧が101.3kPaなので3%の差というと98~104kPa程度の振れがタンク内で起こりえます。これ適当に考えていると痛い目に会います。この程度の微量の圧力差でもタンクは変形し得ります。

タンクは頑丈そうに見えて意外と脆いです。よく見かけるのがフランジ開放部にラップを付ける例。これは圧力的な問題は起きにくいですが、破れやすい問題があります。ラップにするなら最低2重で巻いておきたいです。

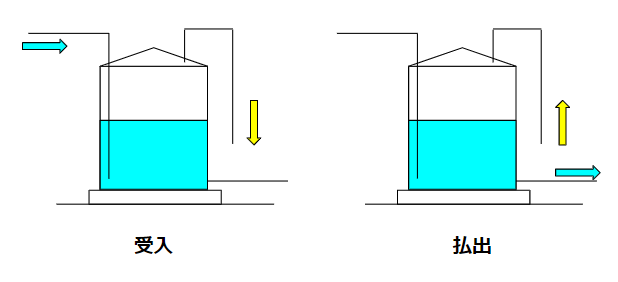

受入払出

大気圧タンクの運転管理で特に気を付けたいのが、受入と払出。化学プラントだけでなくプラント運転の基本中の基本。

タンク内の変形をさせないようにするためには、圧力バランスを適正に取らないといけません。液をタンクに受け入れるとき、同じ体積分だけ気相部を外に排出しないといけません。閉鎖された場所に液体を入れたり出したりするときの基本です。

液やガスの流れをイメージできているかどうか、という意味で基本です。醤油をかけるときの空気抜きや、ペットボトルに大量に入っている水を排出するときにも、空気の流れを意識することは可能です。気が付くかどうかという点で設計的なセンスが問われるところ。

設計の基準的にはガスラインの設計として屋外タンクでは、チェック忘れが無く真面目に検討することでしょう。液ラインの配管口径に対してガスラインの配管口径を同じか少し上げるだけで対策になります。

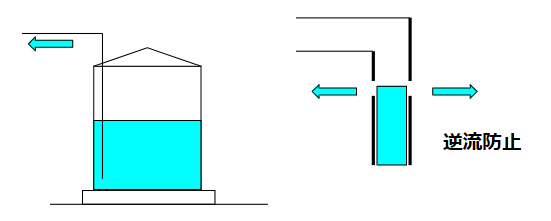

逆流防止

液の受入配管は逆流防止の穴を開けておきましょう。

タンクの受入配管はタンク上部に管台を取って接続します。この時タンク底部付近まで挿入管の形で導入することは多いでしょう。タンク内で液が飛散して静電気が溜まったり、液面付近で泡立ったり、タンク天板を汚したり・・・

挿入管のメリットはいくらでもあります。でも、単にパイプを底部まで導入してしまうと危険。タンク内の液にパイプが浸っているということは、水シールの環境ができています。

ここで圧力バランスがちょっと狂うと、逆流が起こりえます。具体的にどんな場合・・・というとレアケースを想定することになるでしょう。その結果タンク内が変形することは十分に起こりえます。

でも余計なケースを考えないようにするためにも、逆流ブレイクの穴を開けましょう。これだけでもリスクはぐっと下げることが可能です。逆流ブレイクは開けすぎると挿入管の本来の目的を失うので、最小範囲にしましょう。小さすぎると詰まります。バランスが大事。

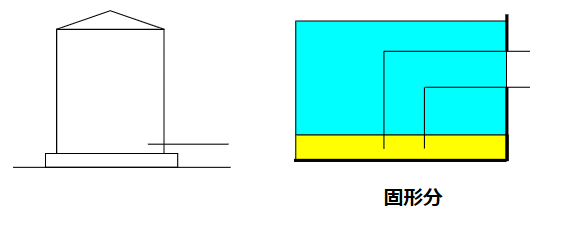

タンク底の固形分

タンク底の固形分もタンク変形の要素となります。

タンクの液抜きノズルは、タンク底にできるだけ近接して付けます。ここでタンク底に固形分などが溜まっている場合、閉塞の原因となります。こうなるとかなり飛散。

タンク内の液を全部排出しないと処理できません。かといってその排出口が塞がっている状況。こういう場合に備えて、液抜きノズルは高さを変えて数か所設けておきます。清浄な液体なのか・腐食などで錆びを持ち込まないか・・・運転状況を見ながらどのノズルを使うかを判断することになります。

排水管の水没

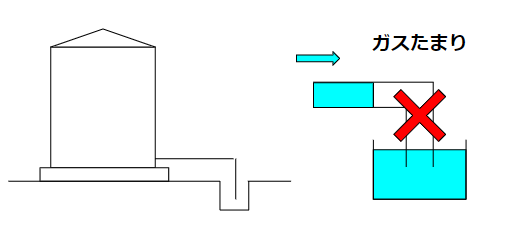

排水管を排水溝の中に入れるような配管設計をする例があります。

排水管の末端を排水溝より上部に配置してしまうと、排水管末端から出た液が排水溝の外に飛び散るのを恐れているからでしょう。実際にはこれはほとんど意味がありません。

というより逆効果です。排水溝内は意外と水で浸されます。ゴミが詰まって水が流れにくくなったり、ゲリラ豪雨や台風で排水できなくなります。この状態で排水構内に排水管が挿入されていると、水シールがされてしまいます。

排水管内には気相部が残っている状態。そこでタンクに液を受け入れるためにタンク内の液を排出しようとしたら排出できなくて、タンク内の液バランスが取れずに変形。

レアケースかと思いがちですが、万が一でも起こしてしまうと大きな問題になります。パトロールが基本とは言え、パトロールの点検項目から除外できるように本質的な対策をしましょう。

なお、排水溝の中に排水管を浸からせていても浸からせていなくても、排水の勢いで排水溝の周囲には液が飛び散ります。変にこだわって排水管を排水溝内に浸らせるのは止めましょう。

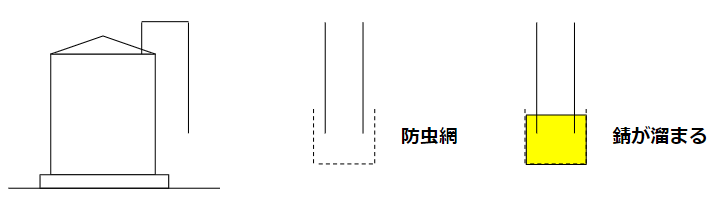

防虫網

ガスライン側は防虫網を付けるでしょう。これがタンク変形の要因となります。

ガスラインの末端にメッシュ状の網を付けて、虫がタンク内に入ってこないようにします。ここでガスライン内部で腐食した錆が、防虫網に溜まるシーンはよく見かけます。錆で詰まってしまったら、ガスラインの本来の機能を無くしてしまいます。

これはパトロールで防ぐことが第一。フレームアレスタやブリザー弁も同じような閉塞の可能性を持っています。保安対策として重要な設備ですが、それが悪さをしてしまうという皮肉。すべてを満足した仕様がないという意味で、「仕様がない」です。

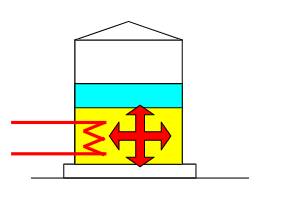

タンク加温

タンクの加温も変形の要素となります。メジャーな要素でしょう。

タンクを加温するのは低温ではタンクが固化するから。スチームコイルなどでタンクを温めようとします。当然ですがタンク底部から温めて、自然還流の効果を狙います。固化していない段階では正常に機能するでしょう。

ところが、何らかの理由でスチームが止まってしまうなど異常が起きた時は注意。タンク内が一律固化した状態でスチームコイルを付けてしまうと、底部は溶解するけど液面部は固化したまま。溶解によって膨張しようとする底部の液体が、固化した液面部で蓋をされる格好となります。

圧力の逃げ代がなくて変形。実際に起こっています。パトロール上はスチームがちゃんと流れているかどうか、スチームトラップの作動を確認することになるでしょう。

参考

関連記事

さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

最後に

大気圧タンクの変形は、配管設計や運転管理の基本を押さえることで防げます。

- 納入時の蓋

- 受入・払出口径

- 逆流防止

- 底部の固形分

- 排水管の設置

- 防虫網

- 加温管理

液体と気体の流れをイメージしながら、原理原則に沿った設計と運転を行うことが、タンク変形防止の最も重要なポイントです。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント