化学プラントで使用される撹拌機は、反応や混合に不可欠な設備です。しかし、その撹拌翼の形状や種類は非常に多く、保全エンジニアや設計者でも詳細を把握するのは簡単ではありません。

本記事では、低粘度液と高粘度液に応じた撹拌翼の種類と選定ポイントをわかりやすく整理し、化学プラントでの適用例を交えて解説します。

この記事は、撹拌機シリーズの一部です。

撹拌機は単純に交換できない?実務経験から学ぶ更新の難しさ

撹拌機に最適な減速装置とは?減速機とベルトの実務比較

撹拌槽の液面盛り上がりとは?ボルテックス運転で確認すべき高さの考え方

撹拌機を再利用するときの設計チェックリスト【トラブル回避のための実務ポイント】

撹拌機スケールアップの基本|化学プラントで知っておくべきポイント

撹拌機の流れを直感で理解する:フローパターン入門

バッチ反応器のコストを決める3要素|材質・ジャケット・サイズの関係

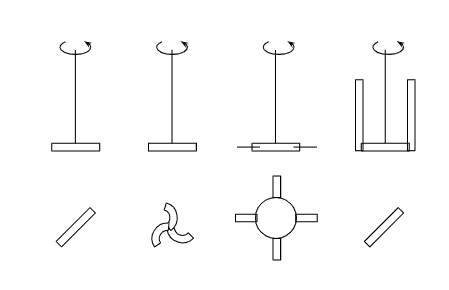

撹拌翼の種類

化学プラントでよく使う撹拌翼を紹介します。

パドル・三枚後退翼・タービン・アンカーと呼びます。パドル・タービン・アンカーはSUS製などの汎用的な撹拌翼に、三枚後退翼はグラスライニング製の撹拌翼によく使われます。

低粘度・高粘度

撹拌機では液体を均一にするための撹拌の機能を求められます。液体が混じり合うかどうかを決める上で重要な要素が、粘度。低粘度と高粘度の2種類で上記の撹拌翼は分類できます。

- 低粘度:パドル・三枚後退翼・タービン

- 高粘度:アンカー

低粘度と高粘度の境は10~100cPの間にあります。10cP程度なら低粘度、100cP以上なら高粘度と捉えておきましょう。

層流・乱流

撹拌機では層流乱流という流体力学の基礎的な部分の知識も必要です。

レイノルズ数

$$ Re=\frac{ρud}{μ}=\frac{ρnd^2}{μ} $$

という無次元数で表現される値が小さい方が層流・大きい方が乱流です。回転数nが小さいとReが小さくなって層流となりますが、同じように粘度が高いときも層流となります。

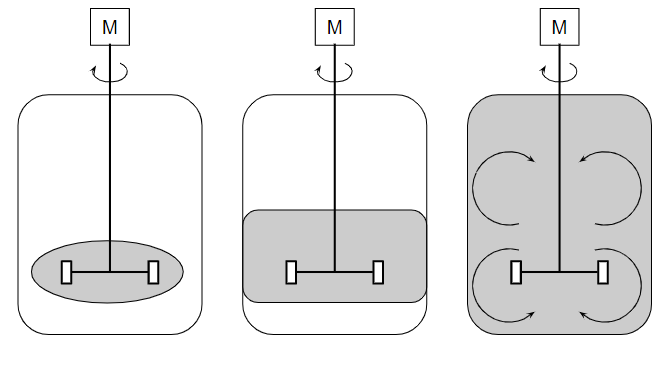

これは下の図のようなイメージで考えると良いでしょう。

これは左から高粘度・中粘度・低粘度と考えてください。同じ撹拌翼・同じ回転速度で粘度だけを変えて運転したときの、フローパターンをざっくりと書いたものです。

高粘度だと撹拌機の周りの部分の液体だけが動きますが、その外部は動きません。

低粘度だと装置内の液体全体が動きます。

お風呂場で手でお湯をかき回す状況をイメージすると分かりやすいかもしれませんね。手首だけで小さくお湯を回しているときと、肩を使って全体をお湯全体を回すときで、流れる部分が変わります。粘度を変えずに回転速度を変えても似たような話になりますが、脱線するので省略します。

吐出型・せん断型

撹拌機では吐出型とせん断型という2パターンで議論されることがあります。これは吐出型→低粘度・乱流、せん断型→高粘度・層流とほぼ読み替えてもOKです。吐出型は液を吐き出して槽内全体に影響を与えるような撹拌機、せん断型は撹拌機が当たっている部分を切るようなイメージで考えても良いでしょう。

ここも撹拌の定義的な部分に関係するので、詳細は省略します。

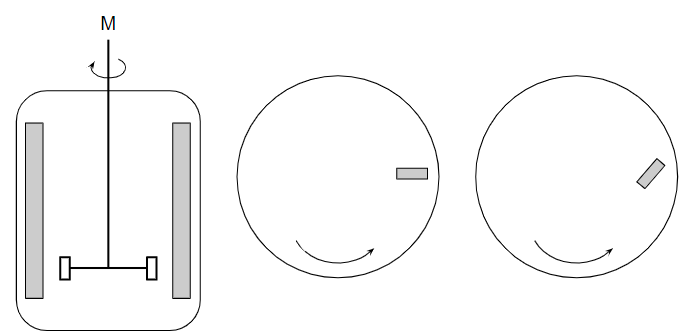

バッフル

バッフルは主に低粘度の場合に使用します。高粘度液のアンカー翼では液全体に力が届くように大きな撹拌翼にしますが、低粘度の場合は動力費削減のために翼のサイズはできるだけ小さくします。

ここで邪魔板がないとうず流という局所的なフローパターンができます。もっと簡単に言うと、混ざらない部分ができます。

均一に混ざるようにするためにはバッフル(邪魔板)を付けます。

バッフルも撹拌翼と同じように形状に種類があります。今回は簡単に平板を考えましょう。平板を、流れ方向に垂直になるように配置することが思いつきます。この場合、平板は流体の流れによる力(抗力)を直接受けます。撹拌動力が余分に必要などロスとなる可能性が高いです。

そこで、平板の角度を少し傾けることがあります。このパターンは吐出型の撹拌翼とセットで使います。

参考

関連記事

最後に

化学プラント向け撹拌翼の選定では、液体の粘度、層流・乱流、吐出型・せん断型の特性を理解することが重要です。また、低粘度液ではバッフルを活用して均一混合を補助することもポイントです。撹拌翼の種類と特性を押さえることで、設備運転や保全の判断がより正確になります。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント