撹拌槽で液体を混ぜると、液面が中央で下がり、外周で盛り上がる「ボルテックス現象」が起こります。この現象は運転中に液が溢れないように管理する上で非常に重要です。しかし、設備設計や運転管理でこの液面盛り上がりを考慮していないケースも少なくありません。容量計算を行って、必要量ギリギリの撹拌槽にした結果、運転したら液が溢れてきたとなると大問題です。

この記事では、撹拌機の液面盛り上がりの基礎と、ボルテックス運転での液面高さの確認方法をわかりやすく解説します。

この記事は、撹拌機シリーズの一部です。

撹拌機は単純に交換できない?実務経験から学ぶ更新の難しさ

撹拌機に最適な減速装置とは?減速機とベルトの実務比較

撹拌機を再利用するときの設計チェックリスト【トラブル回避のための実務ポイント】

撹拌翼の基本と種類|低粘度・高粘度液に適した設計のポイント

撹拌機スケールアップの基本|化学プラントで知っておくべきポイント

撹拌機の流れを直感で理解する:フローパターン入門

バッチ反応器のコストを決める3要素|材質・ジャケット・サイズの関係

撹拌機内の液面

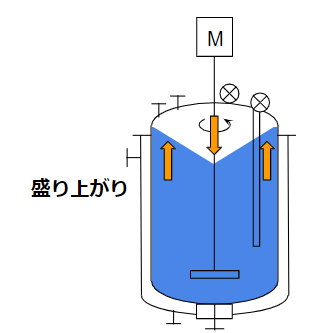

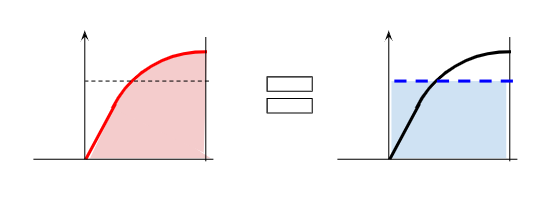

撹拌機内に液を入れて撹拌を掛けたとき、液面は以下のような形をします。

つまり、中心部が下がって外周部が上がるという形をします。

これは日常生活でも実感するシーンはいくつかあるでしょう。例えば料理でスープなど鍋に入った液体をかき混ぜるときです。鍋満杯に入ったスープを混ぜようとしたときはゆっくりかき混ぜて、満杯でないときは適当な速度でまぜたりします。

化学機械の装置でバッチ運転をしている場合は、バッチによって液量が変わる場合があります。(特殊な場合だけですが)この時に、撹拌機の回転速度は意識せずにそのまま運転してしまったら、液体がオーバーフローするということも十分にありえます。

その後の処理がとても面倒になる可能性もあるので、無理をしない運転が求められます。機械装置を設計する人も、この考え方は知っておいた方が良いと思います。

撹拌時の液面水平速度

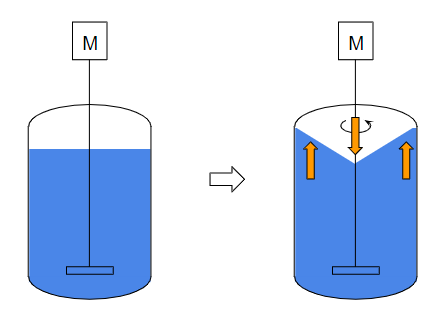

撹拌を動かしたときの液面水平速度を考えます。

撹拌を動かす前後で液がこんな風に変わると簡易的に書いていますが、実際には内部ではもっと複雑なことが起こっています。

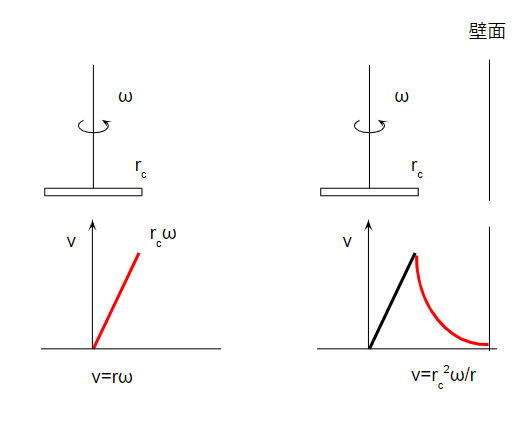

バッフルがあるかないかで液面の形状は変わりますが、簡単に考えるためにバッフルなしの条件で考えます。この場合の液面水平速度は以下のような考え方になります。

撹拌機の中心部と外周部で変わります。

中心部

撹拌機は角速度ωで動いている以上、撹拌機周りの液面水平速度は半径×角速度で決まる速度分布になります。最大速度となる半径がrcとなりますが、撹拌翼径とほぼ同じと考えても大差ありません。

撹拌翼径より小さな値になりますが・・・。(1/1.4~1/1.6程度)

外周部

撹拌機の外周部は、撹拌機の動きに合わせて動かずに、流体のせん断によって速度分布が決まります。

撹拌機の翼径先端が最大速度、撹拌機の壁面が速度ゼロ

という条件があって、そこの間が何らかの関係式で決まるのだろう、という認識でOKだと思います。半径に反比例するという関係式が一般的に使われます。

液面高さ

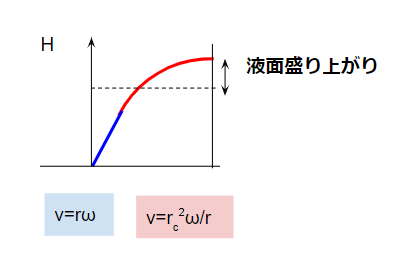

撹拌を動かしたときの液面高さは以下のようなイメージになります。

水平速度の式が変わる前後で、液面高さの曲線も変わります。

中心部

中心部の液高さは水平速度で決まる流体エネルギー(圧力エネルギー)分だけ液面が高いと考えます。撹拌機で強制的に回っていて流体のエネルギーは、半径方向に高くなっていきます。

$$ P = ρgH = \frac{1}{2}ρv^2 $$

という式そのものです。撹拌機の中心部をゼロとして、半径方向に速度の2乗で液面高さが増えていくというイメージです。

外周部

外周部は撹拌機で強制的に回っているわけではなく、半径方向に対して流体エネルギーは変化がないと考えます。

- 圧力エネルギーは変わらない

- 速度エネルギー+位置エネルギー=一定

壁面に近いほど速度エネルギーは落ちていくので位置エネルギーが高くなり、液面が高くなっていきます。

$$ ρgH + \frac{1}{2}ρv^2 = 一定 $$

という関係で決まります。

盛り上がり高さ

液面盛り上がり高さは上記計算の積分として計算します。

$$ V=π\int_{0}^{H}r^2dh $$

という計算を地道に行います。液が増加されているわけではないので、液体積が一定という関係を使います。

バッフルがある場合は

バッフルが無い場合の計算は上記のイメージですが、バッフルがある場合はどうなるでしょうか?液面盛り上がり高さはバッフルがある場合の方が、一般的には小さくなります。ですので、バッフルがある場合の計算は省略します。

蒸発する場合は

単純な撹拌だけなら盛り上がり高さは計算で推測ができますが、蒸発する場合はもっと液面が上がります。機電系エンジニアは運転時の液面の実際を見る機会がほとんどないので、実際に見てみると少し慌てると思います。予想よりもかなり突き上げくる感じです。

結局、運転管理高さはどれくらいがいいか?

液面盛り上がり高さの概念は、オーバーフローをしない限界を見極めるときに使います。例えば、装置は変えないけども増産要求があって、1バッチ当たりの取扱量を変えようとします。

ここで撹拌の盛り上がり高さを考慮せずに液体を入れすぎると、撹拌動力が足りたとしても液がオーバーフローしてしまいます。現実的には鏡型反応器の上鏡溶接線くらいまでを、取り扱い液面の限界と決めると良いでしょう。

もちろん蒸発などの運転条件の方が影響が大きくなるので、最初に試すときは現地と運転条件を調整しながら設定値を決めていきましょう。

参考

関連記事

最後に

撹拌槽で液面盛り上がりが起こるのは自然な現象であり、運転管理上重要な指標です。中心部と外周部の液面高さの違いや、バッフル・蒸発の影響を理解することで、安全かつ効率的な運転が可能になります。設備設計段階でも液面盛り上がりを考慮することが、トラブル防止につながります。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント