プラント工事中の安全確保では、高所作業や開口部の転落リスクが注目されがちです。意外と見落とされがちですが、異物混入のリスクが潜んでいます。

この記事では、設備開口部の危険性とその対策について解説し、工事段階から品質リスクを減らす方法を考えます。

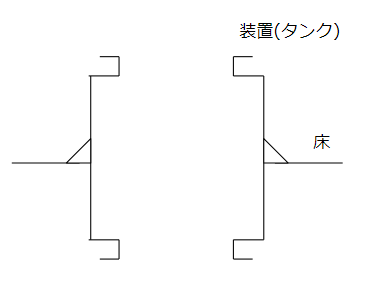

今回考える設備は、下の図のような設備上下にノズルがあるタイプです。

こういう設備を現場に設置した後、工事が完成するまでの間に問題があります。工事が終わってしまい通常運転に入ってしまうと無くなる問題です。

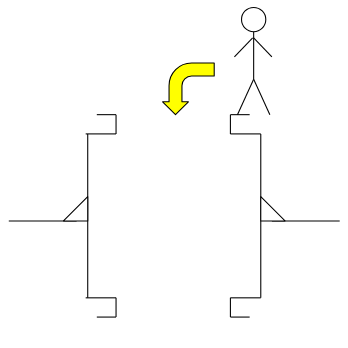

転落の危険

設備の開口があると、転落の危険性があります。

この絵のような人より大きな開口部だと、人が転落することは分かりやすいですね。

床の開口部と同じく、少し見ただけで危険だと分かります。

人が入ることができない配管程度の開口部なら気にならないでしょうが、φ400を越える大きなノズルなら気になるはずです。

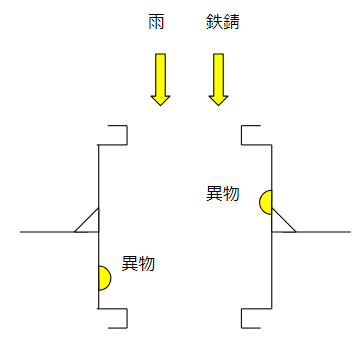

異物となって品質に影響

設備の開口部の大きさに関わらず問題になるのが、異物。

上部から雨が鉄錆(溶接など)が入ってきたり、他にも工事資材など多くのモノが混入するリスクがあります。

雨だったら洗えば良いと思うかも知れませんが、どこまで洗浄すれば良いのか少しは悩みます。

鉄錆の場合、装置がステンレスであれば、もらい錆となって取れなくなります。

これは品質に直結します。

プロセス液と鉄錆が接触して、危険な反応が進む場合もあるでしょう。

工事段階でしっかり対策せずに、これらの異物がある状態で洗浄をしても非常に大変です。

工事をする人や管理する人には気にならないかも知れませんが、運転をする人には非常に気になる問題。

工具を落とすと設備が変形する恐れはありますし、ヘルメットやウエスなどが残っていると異物として残り続けます。

こういうものが設備内に残っていることが生産段階で分かったら、全量回収して形を再現させて残りが無いことを確認したり、設備を全数開放して異物が無いことを確認したり、とにかく膨大な手間が掛かります。

しっかりと対策を取っておきましょう。

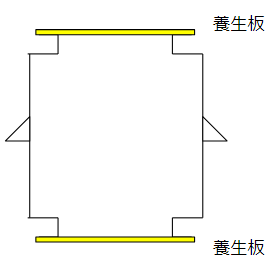

対策と注意点

設備の開口部に対する対策を紹介しましょう。

対策は養生です。シンプルです。

養生板

設備に開口があるのだから、養生をするという視点でベニヤ板などで塞ぐ方法があります。

人が転落しないようにするには、それなりの強度が必要ですので、養生テープなどでは心もとないですね。

養生板には1つ欠点があります。

それが膨張収縮。

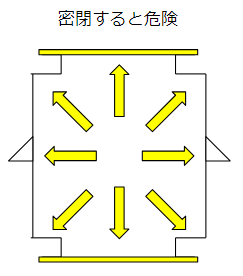

養生板などで装置内の空気の逃げ場所が無くなった状態だと、日中の気温の変化による影響を受けます。

体積が変化しないけど温度は変化するため、圧力が変化します。

圧力変化が設備の強度を越えていた場合には、設備が破損します。

異物は混入させたくはないけども、設備は壊したくない。

この微妙な対応が求められます。

設備の上や横からの対策はしっかりして、下部分は一部開放するなど条件を緩めると良いでしょう。

今回の例のように設備の下部分を完全に開けてしまうと、工事中の埃などが多量に入ってくるので開口部は少なくする方が良いでしょう。

足場

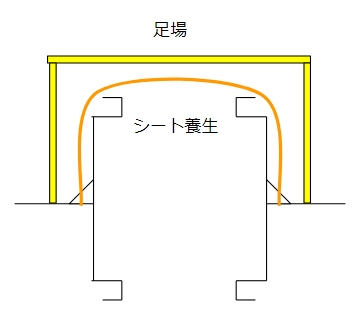

開口部が大きくてベニヤ板でも不安、外面の錆も気になるという場合には、手堅く足場を付けましょう。

足場を付けて上部からの侵入を物理的にカットします。

設備回りにシート養生をしていれば、さらに確実です。

時間とお金が掛かりますが、異物など製造開始後に起こる問題を防ぐには、結果的に楽になると思います。

施工会社やプラントエンジニアだとこの辺りの要求を理解しにくいので、ユーザー側がちゃんと主張して定期的にコミュニケーションを取ることで問題を防ぎましょう。

気にするユーザーもいるけど気にしないユーザーもいるので、ユーザーから主張がない限り対策はしてくれません。

ユーザーは相手に任せっきりにするのは良くありません。

参考

関連記事

最後に

プラント工事中の設備開口部は、安全面だけでなく品質面でも多くのリスクを孕んでいます。転落防止・異物混入防止のためには、養生板や足場などの物理的対策を確実に行うことが欠かせません。

運転開始後のトラブルを未然に防ぐためにも、設計・施工段階からユーザー側の意識と対策が求められます。養生板や足場などで物理的に対策を取りましょう。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント