化学プラントで使う配管サポートについて解説します。

配管サポートは、配管設計上の重要なポイントの1つです。

配管エンジニアだけでなく機械エンジニアも必須の知識です。

何となく設置しているかもしれませんが、サポート1つで現場での作業性が大きく変わります。

この記事を読むと、サポート設計の重要ポイントが分かります。

配管を長く使っていく上でも、設計段階でちゃんと意識して図面に落とし込みましょう。

現場を知っているエンジニア!

配管サポートの種類

化学プラントの配管に使用するサポートとしてメジャーなものを集めました。

以下に詳細を解説します。

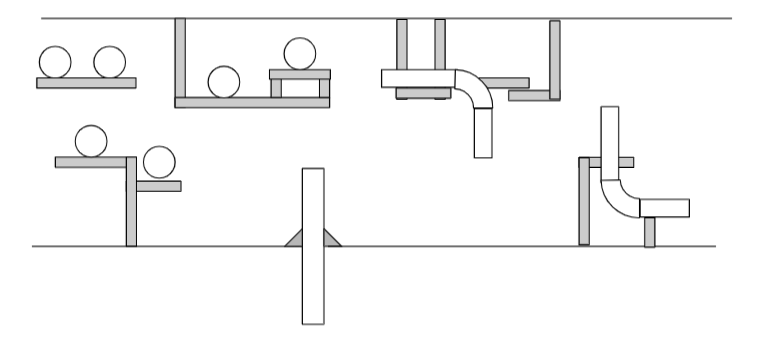

床置き

床置きタイプのサポートは以下のようなイメージです。

床置きがサポートの基本形です。支柱部と水平部から構成されていて、水平部で配管を受けます。支柱も水平もアングルを使うのが基本です。接続しやすいですからね。強度を上げるためにはチャンネルを使います。支柱だけはチャンネルを使う時もありますね。

床置きの高さが高い場合は、強度が落ちますので天吊りを試みます。天吊りもできない場合は、アングルやチャンネルの柱を使わずパイプの支柱を使います。パイプの支柱を作っても拡張することができないので、配管の増改築が多い化学プラントでは、パイプの支柱は限定的です。

拡張可能性とは、水平部を継ぎ足していくというイメージでOKです。上の図では支柱の左側に枝を伸ばして配管を付けていて、後で右側に枝を伸ばすという感覚です。

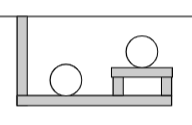

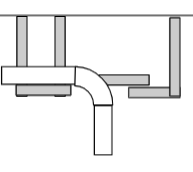

天吊り

天吊りも化学プラントでは頻繁に見かけます。

配管は工場の障害物となりますので、人や設備が通らない高所に施工することが普通です。天井の梁からサポートを溶接して、その上に配管を付けます。

配管の高さは揃えるのが基本ですが、配管口径によっては調整ができない場合があります。こういう場合に、水平部のかさ上げをするために、サポートを継ぎ足します。この形状を「馬」と呼びます。

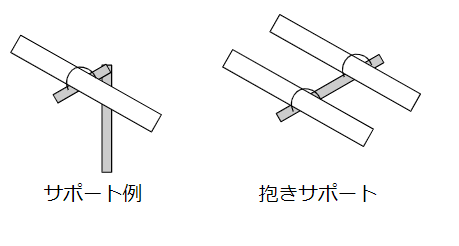

抱き

抱きサポートも化学プラントではよく見かけます。抱きサポートは以下のイメージです。

床や天井と固定しているわけでなく、配管どうしを束ねたものです。一方の配管が太くて頑丈であり、他方が細くて曲がりやすい配管という場合によく使います。

配管のサポートの位置や数は現地である程度決めて取り付けていきますが、不足している部分は必ず出ます。サポートが不足しているかどうかは、手で動かして確認。ここで配管が揺れる場合は、サポートを足した方が良いという判断になります。

サポートの現地溶接が一通り終わり、最終確認で手で動かして補強が必要と分かったとき、追加のサポートの溶接をわざわざしようと思いません。面倒です。そこで抱きサポートで補強するというのが一般的です。

現地溶接をしなくても取り付けできるので、応急的な工事として重宝します。試運転をしていて配管の追加が必要になったけど、溶接はできない。こんな場合には、周囲の配管に抱きサポートで繋ぎ合わせて連結させます。力技ですね。

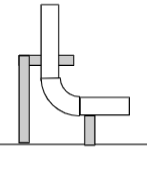

ブラケット

ブラケットタイプは以下のような形をしています。

配管にブラケットを付けた構造です。床と貫通させる配管に一般的に使用します。配管の垂直荷重を受ける方法として最も確実な方法です。

床と貫通させているので、床下(下階の天井)から天吊りサポートを取ることも可能です。天吊りサポートの方が配管の遊び代が増えるので使い勝手は良いですが、多少の危険は残ります。

ダミー

ダミーサポートは以下のような形をしています。右側です。

ダミーサポートは配管にサポートを溶接します。一般にはエルボ配管にパイプを繋げます。あたかもチーズのように見えて、ダミーのチーズ形をするので、ダミーサポートと呼ぶのでしょうか・・・。

配管ラックなどサポートの寸法が決まっている場合に使うケースが多いです。配管の立ち上がり位置が決まっていて、ラックのサポートから延長できない場合には、配管側にダミーサポートを付けて荷重を支えようとします。

本当は左のような天吊り型が良いのですが、それではサポートのスパンを確保できないときはダミーサポートも考えましょう。ただし、溶接が難しかったり腐食が起きやすかったりするので、傾向監視は必要ですよ。

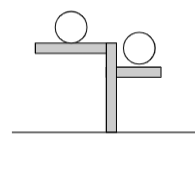

垂直配管は意識して

配管サポートは垂直荷重を支えることを意識しましょう。

配管のサポート間隔は口径ごとに一般の値が定められています。ところが、この間隔通りにサポートを計算して設置することは少ないでしょう。付けやすい位置にサポートを付けて、手で動かして確かめます。

教科書では水平配管のサポートばかりが意識されがちですが、むしろ大事なのは垂直配管。これはちゃんとサポートを取りたいです。

上の図では右側のように垂直配管の荷重をサポートで直接受けるのが基本。左側のように垂直配管を床置きサポート+Uボルトの方が、強度的には弱いです。Uボルトの摩擦力だけで配管の垂直荷重を支えないといけませんからね。

床置きサポートで配管を直接受けると、曲げ応力や圧縮応力でサポートが効くので頑丈です。天吊りサポートも似ていますが、圧縮応力ではなく引張応力でサポートが効くので、やや弱いですね。

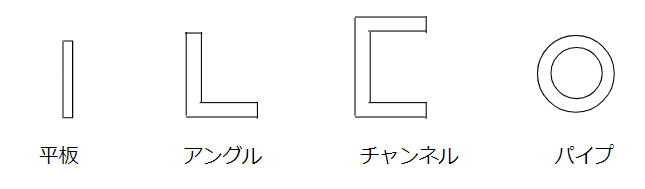

配管サポート部材

サポート部材は鋼鉄の材質を使います。形状としてはいくつかのパターンが考えられます。

化学プラントではアングルが基本です。簡単に手に入り、強度も強く、加工もしやすい、と三拍子揃っています。超便利です。

平板は強度が弱いので、メインのサポート部材としては使いませんが、サブ的な役割で使います。

チャンネルは強度が強く安心感がありますが、やや過剰感があり使う頻度は少ないです。

パイプは支柱代わりに使うケースがあります。とはいえ、複雑な形状のサポートに加工しようとするとやや難しいので、あまり使いません。

一般の建屋などの配管には、ローラ管やスプリングハンガーなどの部材を使って固定することもあるでしょう。化学プラントでこれらの部材を使わない理由は、配管の改造が多いから。一度配管ルートを決めたら10年20年と配管を改造しないような建屋とは違って、腐食したら即交換。増改築も頻繁にある。

という場合には、サポートも都度変更しないといけません。この場合は、改造がしやすいアングルが有利ですね。

配管サポート方法

配管とサポート部材を固定する方法もいくつか存在します。

Uボルト

化学プラントではUボルト固定が多いです。

Uボルトは配管と線で接触するため、弱い力でも締付が可能です。接触部分が狭いため、雨水などが溜まる部分が少なく、隙間腐食に対しても有利です。

Uバンド

Uボルトの他にはUバンドを使う場合もあります。Uバンドを使う理由は締め付けし過ぎないようにするため。具体的にはグラスライニングやフッ素樹脂ライニング配管に対して使います。締付すぎると割れる恐れがありますからね・・・。

その他

配管の固定方法としては他にもいろいろありますが、あまり使いません。

- スプリングハンガー・ターンバックルなど

- ブラケット付きローラーなど

便利な部材が世の中には出回っていますが、化学プラントには不向きです。便利だから、世間では一般的だから、と安易に採用しないことが大事です。ケミカルアンカーも同じ発想ですね。

配管の仮止め

化学プラントの配管の仮止め方法を紹介します。配管工事で現地に配管を取り付ける手順は以下の流れになります。

- プレファブ

- 仮止め

- 寸法合わせ

- サポート本設

配管図を基にプレファブ製作をしても、それだけで完全に狂いなく配管を付けることは100%不可能です。現地調整配管が必ず必要となります。

そのためには、プレファブ配管をある程度作って、現場で一気にくみ上げていきます。そして残りの調整部分の採寸をして配管製作をして、ようやくサポートを本設することができます。

サポートの溶接を現地で行うタイミングは、配管工事の中でもかなり後半になるということですね。仮止め方法も本設と同じく、いくつかの種類があります。

番線

配管の仮止めの鉄板は番線です。鉄板で仮止めするわけでなく、番線で仮止めしますからね(笑)

番線とは、針金のことですね。柔らかく手でも変形する鉄の針金です。

シノ付きのラチェットレンチを使って番線を締め付けていくシーンは、化学プラントの配管工事でよく見かけます。簡単に加工できて、かなり強い力で固定できるので、仮止めとして重宝します。

化学プラントの仮止めのうち9割以上は番線を使います。工事だけでなく、生産時の非定常作業などでも使います。とにかく便利。

厘木

厘木とは木の棒のことです。材木です。バタ角と呼ぶこともあります。厘木は木なので、番線よりも強い力で支えることができます。

番線で固定しているだけだと風で配管は揺れます。鉄やステンレス配管ならいいのですが、グラスライニング配管やFRP配管などは割れます。怖いです。こんなときは厘木の出番。

厘木は、高い位置にある配管を固定するときに使う印象が強いです。また、番線では届かない架空の配管を支えるためにも厘木は使います。

厘木は配管だけでなく、設備を地面に仮置きする場合や槽内の仮設足場などにも大活躍します。番線は入手しやすいので問題ありませんが、厘木は入手が意外と難しいです。厘木を管理資材として工場に常設している場合も多いでしょう。足場パイプと同じ発想です。

ジャッキ

ジャッキも配管の仮止めとして使用します。ジャッキは荷重をしっかり受けて、配管の高さや勾配をしっかり決めたい場合に使います。大半は厘木で対応できますが、ちょうどいいサイズの厘木が無い場合にはジャッキの出番。

ポンプや反応槽のヘッダーで、ジャッキを使うケースがたまに見られます。ジャッキなので位置調整は容易にできます。高さ調整・購買調整が楽だから、ジャッキを多用したいところですが、重い・スペースを取る・高い、などのデメリットもあります。

ケースバイケースですね。

配管図でサポート表記

配管図上でサポートは明確に表記をしましょう。

既設の改造が多い現在では、既設の配管サポートと新設の配管サポートがちゃんと表記されていることが望ましいです。配管サポートは一般に、口径ごとにサポート間隔の推奨値が決まっています。

| 25A | 2.5m |

| 50A | 4.0m |

| 80A | 5.0m |

こんな推奨値がありますが、実務上はもっと雑に扱っても良いと思っています。私の中では5mごとに固定サポート1個は必須という考えです。口径ごとに判断するというのは結構面倒です。

配管1本だけを敷設するという機会はほとんどなく、複数の配管を敷設する場合は抱きサポートも可能です。固定サポートを配管平面図でちゃんと記載していて、5m程度ごとに1個付いていれば、そんなに大きな問題にはなりません。

配管工事が進んでいきサポートが付いた時に、配管を手でゆすってみて大きく揺れるようなら、サポートを追加していけば良いでしょう。

参考

配管サポートは配管そのものと同じくらい大事なのに、とても軽視されがちです。配管に関する一般的な知識を知れば、サポートの重要性が分かるでしょう。

下に紹介する本がおススメです。

関連記事

机上での仕事が多いエンジニアでも、サポートを知るだけで現場を知っている感が出ます。

詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

最後に

化学プラントの配管サポートについて紹介しました。

サポートの取り方として床・天吊り・抱き・ダミーなどを紹介し、部材としてアングル、固定方法としてUボルト・Uバンドを紹介しました。仮止めについても記載しています。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント

質問です。

配管敷設によるサポート取付についてですが、

配管サイズに合わせてアングルサイズも変更しますか?

例:80Aの配管であれば5*50*50のアングルを使用する等。

大体この配管のサイズにはこのサイズのアングルで製作する等

教えていただけると助かります。

配管1本に対してアングルを設計するということはあまりないので、アングルで組むか、チャンネルで組むかを割と変えています。

本数が数本レベルなら50のアングルで、ヘッダーなどの配管本数が多い(自動弁が多い)という場合は、150*75のチャンネルで組むという感じで私は決めています。

100Aなど大きな口径になると、個別に梁の強度計算で確かめて少し余裕を持たせます。