シャッター(自動開閉扉)は、工場や倉庫、プラントなどの現場で重要な役割を果たしています。安全性や耐久性、使い勝手の良さを確保するためには、シャッターの基本構造を理解し、適切な設計ポイントを押さえることが欠かせません。

シャッターの構造

まずはシャッターそのものの構造を見てみましょう。

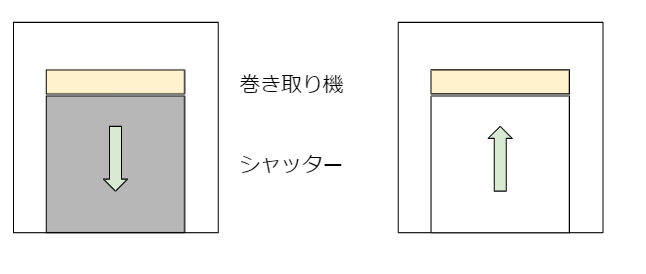

下の図のようなイメージで理解すれば良いでしょう。

ここでは電動シャッターを想定します。

シャッターは巻き取り機とシャッター本体から構成されます。

巻き取り機はモーターと軸で構成されていると思えば良いでしょう。

モーターを回して軸を回転させ、軸に巻き取られているシャッター本体を動かします。

シャッターの開閉を検知するための近接スイッチを付けて、スイッチの作動条件とモーターの作動を連動させます。

- 下げるボタンを押す → 下端の近接スイッチが作動するまでモーターを回す

- 上げるボタンを押す → 上端の近接スイッチが作動するまでモーターを回す

- 止めるボタンを押す → 任意の位置でモーターを止める

制御というほど複雑なものではありませんね。

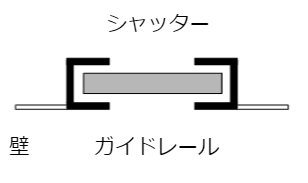

シャッターが特定の位置に降りてくるようにするために、ガイドレールを付けます。

構造としてはこれくらい。

こうやって考えるとシンプルな構造ですね。

手動シャッターの場合は巻き取り機としてのモーターがありません。

任意の位置でシャッターを止めたり、シャッターを自動的に戻したりする機構は機械的な部品で実現します。

全開のシャッターを下ろすときには棒を使ってアナログに下ろします。

シャッターサイズ

シャッターサイズは設計すべき要素があります。

シャッターが必要な箇所は倉庫の入口や製品室の入口などです。

これが設計要素そのものですよね。

- 運搬すべき物のサイズ(フレコン・ドラム缶など荷姿)

- 運搬手段(人力のパレッター、電動フォークリスト)

パレットに乗ったフレコンを電動フォークで運ぶ場合が最大サイズと考えて良いでしょう。

とはいえ、これらのサイズだけでシャッターのサイズが決まるわけではありません。

動線というややこしい要素が関連するからです。

動線を意識したシャッターサイズと言っても難しいでしょう。

実際には建屋の壁の大きさで取れる最大サイズとしてシャッターを選ぶことが多いです。

横方向の大きさはあまり制約がありませんが、高さ方向の制約が出てくる場面はあるでしょう。

古い工場だと3mもないくらいの低い高さの部屋にシャッターを付けるという場合があります。

こんな場所に機器を据え付けると、シャッターが邪魔になって機器を運べないというケースもあります。

風向き

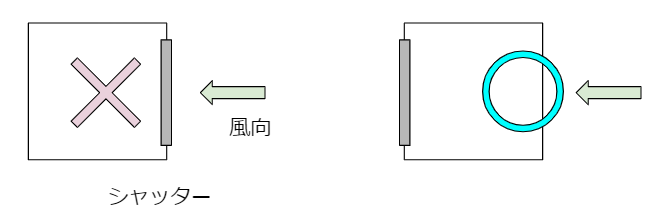

シャッターの設計上は風向きをぜひとも考えたいです。

具体的には風と直面する方向にはシャッターを置かないというシンプルなもの。

シャッターを機械工学的な視点で見ると、大きな片持ち梁の状態になっています。

しかもその梁はヤング率が低く、梁とは呼べないようなもの。

ガイドレールがあると言っても固定しているわけではありません。

風圧の影響でシャッターは良く動きます。

シャッターが変形しガイドレールとこすれるように動くシャッターは、モーターの過負荷を起こす原因となります。

壊れたシャッターが開かずに、原料や製品を出せなかった。

なんて悲惨な経験をしたら、風向きは決しておろそかにできません。

搬入ルートの制約

シャッターの向きは搬入ルートと大きく関係します。

風向きを最優先にしたものの、プラントのレイアウトや搬入ルートの都合で向きを制限される場合はあるでしょう。

中にはやむをえず風と直面する方向にシャッターを置かざるを得ない場合もあります。

この場合は土建部門とよく話をしましょう。

- 昔からある鋼製のシャッターでないといけないのか

- 電動でないといけないのか

- ガードを付けることができないのか

いくつかの方法が考えられます。

このほかに、プラント建設などでシャッターを付ける場合には、設備の大きさとの関係も見ておきましょう。

大型の設備は建設中に搬入しておかないと、後でルートが狭くなってしまう場合があります。

その典型例の1つにシャッターがあります。

参考

関連記事

プラントレイアウトについて興味がある方は、以下の記事をご覧ください。

最後に

シャッターは単なる開閉扉ではなく、設計段階で使用環境や耐久性、安全性をしっかり検討する必要がある複雑な機械設備です。基本構造の理解と設計ポイントの把握が、長期間安全かつ快適に使い続けるための第一歩です。設計時には環境や使用条件に合った素材や安全機能の選定を忘れずに行いましょう。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント