機械系エンジニアとして設備や配管に関わっていると、プラントの運転や制御について深く知る機会は少ないものです。しかし、トラブル対応や立ち上げ業務において制御の理解が求められる場面は多く、「知らない」と言って避け続けるわけにはいきません。

本記事では、代表的なプロセス制御のパターンを、機械エンジニアの視点でわかりやすく解説します。計器の変化や操作の目的が見えると、設計や改善にもつながります。

この記事で紹介することがイメージができて、実運転がその通りに行っているか違うかを考えれる程度で、応用はかなり広がるでしょう。

単純放置

プロセス制御と言いつつ、最初は何も制御しないときにトレンド上で起こることを考えましょう。

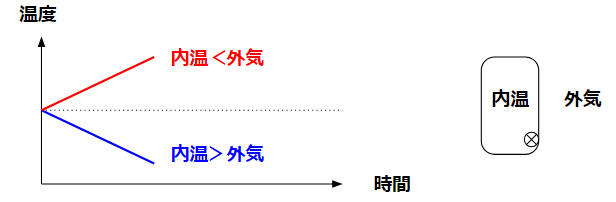

例えば、タンク内温が良い例です。

運転をしていないときでも、以下のような変化をトレンド上で確認できるでしょう。

タンク内温と外気の関係で、温度が上がるか下がるか決まります。

外気は一日24時間の間にも時々刻々変化します。それに合わせるように内温も変わります。

長いスパンで見るとサインカーブに近い形で動くでしょう。

単純なことですが、軽視してはいけない要素です。

受入

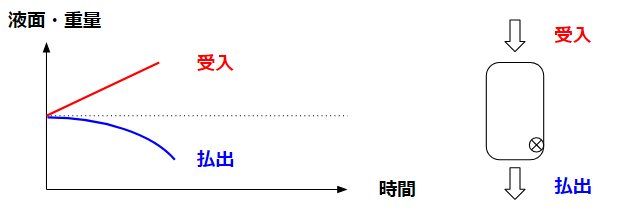

タンクに液を受け入れるケースを見ましょう。

時間とともに、タンクの液面計や重量計の指示値が増えていきます。

タンクから払出をする場合も、近い形になります(流量やタンク形状で完全な直線にはならないという意味で、あえて直線から外した形にしています)。

液の受け入れラインには、流量計を付けます。

流量計で瞬時流量を見つつ、タンク液面計の増加量を見て、受入終了を判定します。

流量計によっては積算流量を測定できるものもあります。

この場合は、積算流量とタンク液面計の両方をチェックします。

滴下

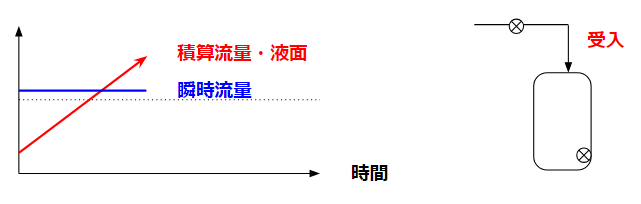

液の払出でも特殊なパターンとして滴下を考えましょう。

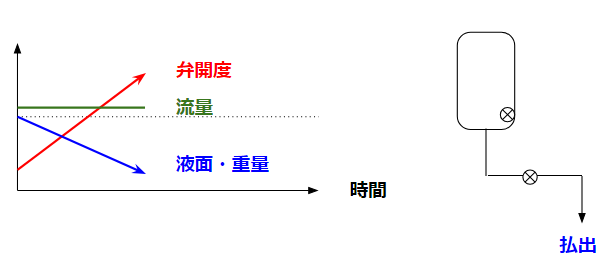

滴下の基本的として、流量を一定に払出したいというケースを考えます。

タンクから液を自重で落とす場合、液高さが高い初期は流量が高く、液高さが低くなると流量が下がってきます。

現実的には、序盤から中盤にかけて流量はほぼ固定で、液が無くなる最終盤で流量が急に下がります。

これでプラントの反応をさせると、不具合が出る場合があるので、流量を一定に制御しようというニーズがあります。

この場合には、液のラインに流量計(と調整弁)を付けます。

序盤が流量が高く・終盤が流量が低いという自然状態を、時間に寄らず流量一定にするためには、序盤で調整弁を閉めて・終盤で調整弁を開けるようにすれば良いでしょう。

この例では流量計の調整弁を都度調整して流量は一定としていますが、現実には段階的に数パターン変える程度で解決したりします。

FICという調整方法で、流量計と調整弁のPID制御を掛けるイメージをしやすいですが、開度を段階的に変えるだけでも対応できたりするというイメージです。

というのもPID制御は慎重に実施しないといけないからです。

制御関係の勉強をして頭で理解したつもりでも、その知識を持っている人は少なく、何かあったら対応できなくなる仕組みは危険です。

私も学生時代に制御に関わっていて自信はありましたが、会社に入って制御に関わらなくなったので自信は完全になくなりました。

液の滴下流量を一定にするというパターンの応用として、段階的に流量を変えるという制御もあります。

これは例えば、タンクの液面計や重量計の変化量に応じて段階的に弁開度を変えるという制御になります。

ちょっとした応用です。

これだけでも危険な状態になるので、最初のチューニングがとても大事になります。

排気

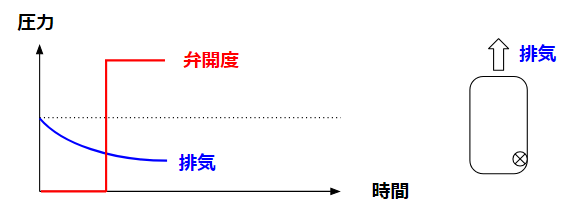

圧力の制御として、タンク内を負圧にする例を見ましょう。

真空ポンプを起動させて、タンク内を減圧にします。

圧力は徐々に下がっていきますが、どこかで落ち着きます。

目標の真空度に到達すれば、真空ポンプのリーク弁の開度を上げて、

真空ポンプの排気能力 = リーク弁からの供給量

という関係を作ります。

圧力計と弁開度の設定で制御可能ですね。

加熱

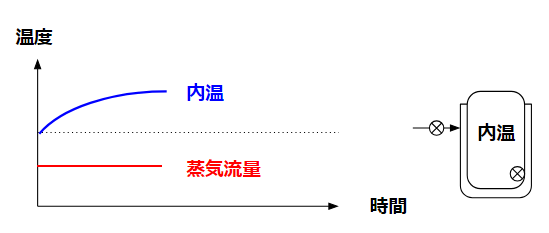

タンク内の温度変化の例として、タンクを加熱する場合を考えます。

蒸気の弁を開けて蒸気流量計が指示値を出し、内温が徐々に上がっていくというパターンです。

機械系エンジニアで設備や配管に関わっていても、上記の内温と流量計の関係をイメージできなかったりします。

言われてみると単純ですが、想像するチャンスがあったかどうかだけの違いです。

参考

関連記事

関連情報

最後に

制御は苦手だと感じる機械系エンジニアも多いですが、避けて通れない領域です。代表的な制御パターンを押さえておくだけでも、トラブル対応や設備改善での選択肢が広がります。制御に関する知識は、現場での対応力を高めるための大切な武器になります。

苦手意識をなくして、一歩踏み出してみましょう。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント