化学プラントの配管設計において、手動分液装置は重要な役割を果たします。しかし、その配管高さにはさまざまな制約があり、設計段階での配慮が欠かせません。後から高さが足りずに改造が必要になると、手間やコストが大きく膨らむことも。

この記事では、手動分液装置の配管高さに関わる制約のポイントと、それに対する有効な対策をわかりやすく解説します。

手動分液の配管設計は考えれば考えるほど、いろいろな問題に直面します。突き詰めるとプラント建設思想そのものにたどり着きます。本質的にどういう影響を及ぼすのか解説していきます。

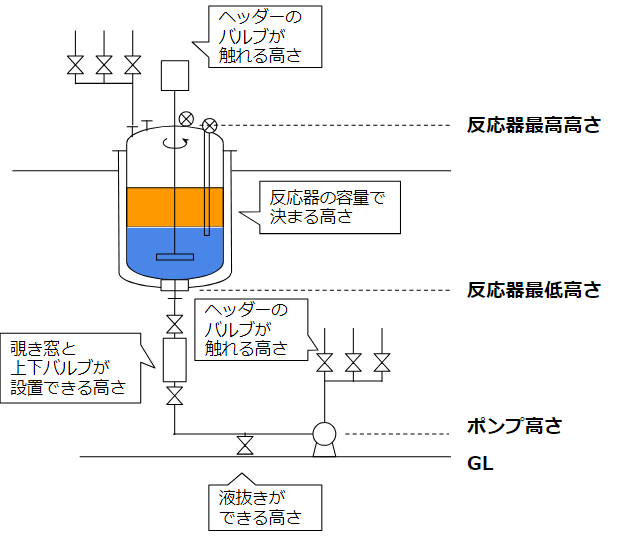

手動分液装置の配管構成例

手動分液装置の配管例を見てみましょう。

反応器の底面から配管を出して、ポンプに接続します。

ポンプを使って別の反応器やタンクに液を送ります。

反応器は地面から浮かせた状態で配置するので、2階の位置に配置されます。

反応器には液が入るための配管を並べないといけません。

これらの要素が、配管設計上の制約となってきます。

個別に確認しましょう。

手動分液装置の配管設計上の制約

手動分液装置の配管設計では制約となるのは、主に以下の3つです。

分液部

分液部は高さ制約がとても大きいです。

- 覗き窓

- 上下バルブ

- エルボ

- 導電率計など

- ポンプ高さ

こういった要素が入ってきます。

覗き窓・バルブ・エルボはメーカーによって決まるもので、あまり変えることはできません。

これらの要素は分液を実現するために必須です。

分液をするために、導電率計などの計器を設置する場合は、これも制約となります。

配管をくみ上げる以上、低い位置側の制約としてポンプ高さも効いてきます。

これらの要素は全てがほぼ削ることができず、1m~2mの範囲で必要となります。

プラント建設時には分液を想定していなかったけど、後で必要となったという場合には、この高さを確保できていない場合があります。

後々の改造が大変になる典型例ですね。

反応器サイズ

反応器のサイズは、配管設計上の大きな制約になります。

容量が決まった瞬間に径や高さが決まってきます。

プラント建設をして容量が決まってしまうと、後で変えることはとても困難です。

どうしても実施しようとしたら、反応器の高さを上げるように、少し持ち上げる工事をしないといけません。

ヘッダー

ヘッダーは配管設計の制約になります。

人が操作できる高さに配置しないといけません。

ところが、ヘッダー高さは以下の制約を受けます。

- 分液高さ

- 装置高さ

- エルボ

- バルブ高さ

ヘッダー位置を決めるために、分液高さが実は効いてきていて、装置高さ・エルボ・バルブが変更できる要素とはなっていない点がポイントです。

ヘッダーが高い位置になってしまう場合は、階段やステップなど専用の設備が追加で必要となります。

2階に相当する部分で、ヘッダー部だけ高さを変えることになるので、躓く原因になりますし、物を運搬する時の障害ともなります。

できれば避けたい手段です。

こうしたら良いのでは?

高さの制約があるなら、こういう方法をしたどうなるか?という可能性を考えてみます。

バルブを横にしたらいいのでは?

これは間違っていません。

バルブの縦に配置すると面間分だけ高さの制約となりますが、横に配置すると高さの制約は少なくなります。

その代わり反応器とポンプの位置関係で制約ができるので、ポンプ位置は少し離した方が良いでしょう。

10mm程度でも積み重なれば大きな差となります。

ショートエルボを使う

これも間違っていません。

というより、手動分液装置を実現するには、ほぼ必須のテクニックと言っていいでしょう。

繰り返しますが、10mm程度でも積み重なれば大きな差となります。

ルーズフランジを使わない

ルーズフランジを使うプラントでの発想です。

スタブエンド(ラップジョイント)が必要となる分だけ、フランジ接続部の配管高さが高くなってしまいます。

もう一度繰り返しますが、10mm程度でも積み重なれば大きな差となります。

掘ったら良いのでは?

反応器の高さが決まっていて、ポンプの高さも決まっていて、分液高さを確保できないとき。

いっそのこと、掘ってしまったら?という誘惑に駆られます。

これは辞めておいた方が良いでしょう。

分液の精度という意味でも悪くなりますが、それ以上に排水・廃液ルートの確保や、転落などへのケアが必要となります。

どうしてもという場所に限定して、安全対策を徹底して実施することになるでしょうが、リスクアセスメントはしっかりしましょう。

後々で大きな問題になります。

参考

関連記事

最後に

手動分液装置の配管高さは、反応器サイズやポンプ高さ、分液部品の配置など複数の要素が絡み合うため、設計段階での十分な検討が不可欠です。高さ制約を軽減するための工夫を早期に取り入れないと、後々の改造コストや安全リスクが増大します。

プラントの設計自由度を維持し、効率的かつ安全な運転を実現するために、高さ制約の理解と対策は必ず押さえておきましょう。

プラント階高さを決めてしまうと、自由度が一気に下がってしまいます。最初から分液を想定した高さ設計にしておかないと、後で改造するのは大変になりますよ。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント