化学プラントの設計や運転に関わる機械・電気系エンジニアにとって、化学反応の基本的な理解は欠かせません。単なる反応式の知識だけでなく、反応の進行過程や副生成物の発生、さらには製品の劣化といった現場での実態を把握することが、より安全で効率的な設備運用につながります。

本記事では、機電系エンジニアが知っておくべき化学反応の基礎と、その重要性について解説します。

この記事は、収支シリーズの一部です。

物質収支と熱収支の基礎|化学工学でとても大事

収支の考え方が大事な化学工学

化学の基礎は知っておいて損でない

化学工場に勤める機電系エンジニアは、プラント建設や改造に特化した仕事をします。そのため、自社工場で作っている物を意識することが少なければ、その物の特性のために色々と考えることや関割っている人がいることを意識しにくかったりします。

特に反応がそうです。反応は化学研究者の専門分野で、自分たちに理解できるはずがない。私もそうお思っています。だけど、全く知らなくて良いというのはもったいなく、化学工学の世界で言われる反応よりもさらに基礎的な部分を理解しておくだけで、実務で関係する場面に出会えるかもしれません。

そういうものだ、と知っておくだけでも良いと思います。

反応は単純ではない

反応は一般に反応式で書かれます。例えば以下のように、AというものからBというものに変わります。

何かしらうまい事工夫して、Bという目的物を得るのが化学工場の目的です。その中身が何であるかは化学関係の専門家に任せましょう。機電系エンジニアの仕事をしていると、この話題に触れることは無いですが、会社ではこの話題が当たり前に出てきます。

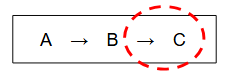

機電系エンジニアが自社の製品に関する情報を目にするとき、最初に反応式に触れるでしょう。反応式だけしか化学的な情報がないということも珍しくありません(他は製造プロセスに関する情報)。反応式だけを見ているとAからBに変わるという部分しか分からず、何も問題ないように見えます。実際には、以下のような次の反応が起こったりします。

Bというものから反応が起こってCというものに変わります。化学工学の教科書には、この反応のルートや反応速度が何パターンかあることを記載しています。機電系エンジニアとしては、「反応によってBという目的物を得ても勝手にCに変化していく」ということを知っていれば良いと思います。

反応の思い込みと実際

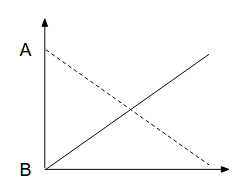

上の反応式をトレンドで見ると、化学工学というか製造関係者っぽくなります。機電系エンジニアでこういうトレンドを見るのは、計装関係者が相対的に多く機械関係者は少ないと思います。

横軸が時間で、縦軸がAやBという物の量です。単位は書いていません。反応が始まりAという物が少なくなり、Bという物が増えていく。単にこのイメージです。非常に単純化したものです。反応は複雑な経緯で行われ、上のイメージのような直線系で表されるわけではありませんし、Aが減ってからBが増えるまでに時間差があったりします。

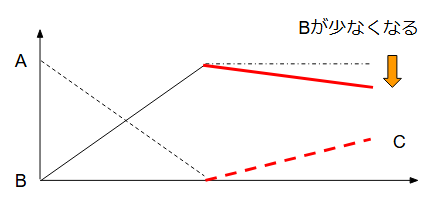

今回は、Cという物が勝手に増えていくという部分を大事にしたいです。イメージ的には以下のようになります。

Cという物があるタイミングで発生していることを表現しています。これはBという物から変化しているという反応式であるため、Bがある程度できてからCが生まれるイメージにしています。簡単のために、AがほぼなくなりBに変化したタイミングから、Cが発生している表現にしています。繰り返しになりますが、Cが発生するタイミングやその傾きなどは反応によってさまざまです(AやBと同じ)。

ここでは、「Bという目的物を得たつもりでも時間とともに減っていく」という部分が大事です。工場で目的物として得たいBが減ってしまっては工業的に損をします。利益を得るためにはBをできるだけ多く得たく、Cが発生しないように手段を講じないといけません。

工場のプロセスでは洗浄などの分離を行うことになります。BからCに勝手に変わるための物質が系内に存在していて取り除けば解決するだろうという考えです。反応で完全にAが無くなるということもなく微量に残っています。微量のAを除く効果が洗浄にはあって、これがCに変化することを抑えることになるかもしれません。いずれにしろ、反応を終わらせるための何かしらのアクションが大事です。

機電系エンジニア的には、反応に1つの反応器を洗浄に別の反応器を使う、という認識を持っていると良いでしょう。系統分けがしやすく、設備の保全管理にも有用になる場合があります。

腐っていく

勝手にCに変わっていくということを「腐る」と表現することがあります。これは根の深い問題で、反応で腐る側は製造プロセスで何とかしても、最終製品として取り出した物もそのうち腐っていきます。これは食べ物や水などが腐るのと同じで、長期保存していると劣化していくものだと思っている方が良いです。賞味期限と同じです。

腐るのも反応の1種で、反応条件が製品の管理条件となるだけであって、工場内のプロセスと同じ扱いで考えても良いかもしれません。どういう反応になるかが反応式で書きにくいです(化学の人ならある程度推定できるようです)。

どれくらいの時間保存できるかということは、実際に時間を置いて経年劣化しているかどうか再分析を掛けて調べます。加速試験という常温よりも温度の高い条件で短時間置いて劣化を調べるという方法もあります。

この辺りは、品質保証・物流・販売などの話で出てきます。

劣化した物を製造プロセス内に再投入して手直しができる場合もあるでしょう。プラント建設時には問題にならなくても生産していく中で問題になると、手直しのための設備がなくて追加で必要になるということになります。機電系エンジニアとしてはこのタイミングで関わることでしょう。

参考

関連記事

最後に

機電系エンジニアでも化学工場で起こっている反応の基本的な部分は知っておくと、助かる場面があります。化学工学の詳細の反応を知る必要はなく、時間が経てば劣化するという部分だけを解説します。これだけでも、いろいろな話に展開できます。

反応式だけでなく、反応の進行や副反応、製品劣化といった実態を理解し、設備設計や保守に活かすことで、より高い信頼性を実現できます。本記事で紹介したポイントを参考に、現場での対応力を強化していきましょう。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント