電気系統についてのお勉強です。

電気は物が動くところなら、どこでも使うといって良いでしょう。

化学プラントを動かすためには必須のエネルギーです。

機械エンジニアとしては電気のことなんて知らないとは言えません。

全然畑違いの化学系の人でも勉強しますからね。

電圧

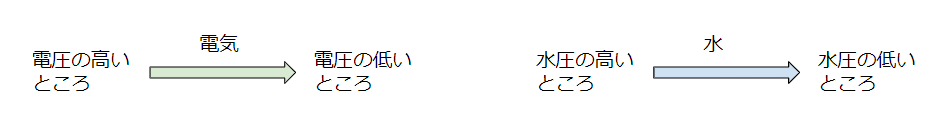

まずは電圧について解説します。電圧とは電気の圧力のこと。そのままですね。水圧が水の圧力というのと全く同じです。

電圧が電気を動かす駆動源、水圧が水を動かす駆動源という意味で同じです。さて、電気も水も流そうと思うと媒体が必要です。電気なら電気ケーブル、水なら配管です。

これらは電気や水を人間が意図した場所に送るために必要です。電気ケーブルも水配管もなければ、圧力を持っていたとしても360°全方向に発散するだけです。

電流

電気ケーブルにしろ配管にしろ、そのサイズによって流れる量が変わります。

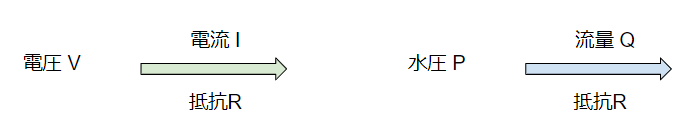

電圧Vに対して電気の流れる量である電流Iは電気抵抗Rによって決まります。これが有名なオームの法則。

$$ V=IR $$

全く同じ考えで、水も水圧と流量の関係で決まってきます。抵抗Rは配管摩擦損失のこと。ポンプの圧力損失計算で登場します。

エネルギー

電気のエネルギーは電圧×電流で決まります。

$$ E = VI $$

電気ケーブル内に電気を流すとエネルギーロスが起こります。これが電圧×電流に比例します。エネルギーロスはできるだけ小さくしたいですよね。もったいないですよね。エネルギーロスを小さくしようとしたら、電圧を上げようとします。

$$ E = VI = I^2R $$

という関係から、同じケーブル内で抵抗Rが同じならエネルギーロスは電流の2乗に比例するからです。電圧を上げると同じエネルギーを送るにしても電流を下げることができ、エネルギーロスを少なくできます。

電圧系統

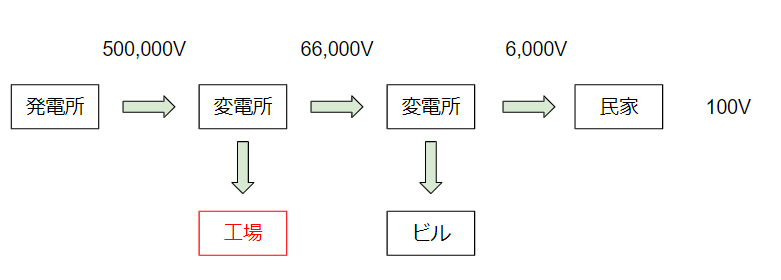

工場にしろ民家にしろ電気はどこでも使いますよね。この電気は当然ですが発電所からやってきます。発電所から工場や民家まで遠い距離を移動してきます。その道のりを電圧系統図として見ていきましょう。

これは送電と呼ばれる部分ですね。発電は発電所内の話。送電は発電所からユーザーまでの話です。発電所では500,000V以上の超高圧の電気を作ります。

民家の電圧って日本では100Vです。圧倒的な差ですよね。500,000Vという高圧にするのは電気のエネルギーロスを小さくするため。どのユーザーも500,000Vなんて超高圧は不要です。

これを変電所という場所で電圧を落とします。電圧を変えるから変電所。そのまま。変電所を何段階か経て100Vの電圧として民家に送られます。工場やビルなど必要な電気の大きさによって、どの電圧から供給するかを決めます。

この話、何かピンときませんか。そうです電車と全く同じです。特急・準急・普通という世界。

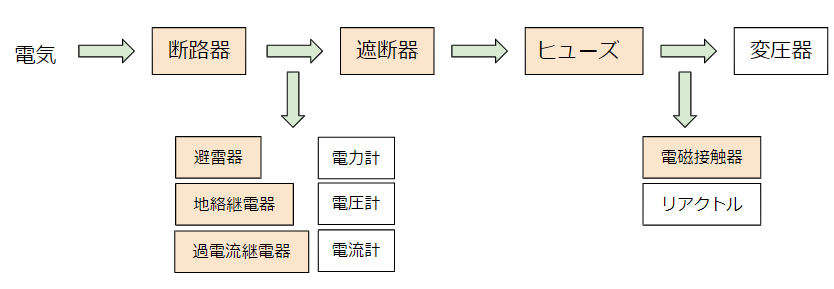

受変電設備の構成要素

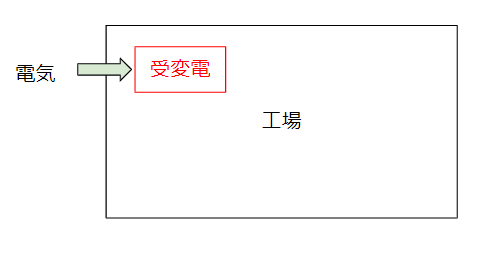

ここから先は専門的な話になります。受変電設備というものについてです。

受変電設備とは、事業所外から電気を受け取り事業所の各地に電気を送るための設備です。電気のゲートですね。変電所として工場の入口に構えるケースが多いでしょう。変電所の中身をちょっと見てみましょう。

断路器

断路器とは言葉どおり回路を断つための器械です。送配電線や変電所機器の点検の時に使います。ある回路を断っても電気が供給されるように、別の系統を活かすようにするのが普通です。

避雷器

避雷器は雷などによる過電圧が加わった時に電気施設を保護するための器械です。自然現象である雷を防ぐことはできないので、電気施設を守るという発想になります。

遮断器

遮断器は電気設備が短絡等によって故障したときに、回路を自動遮断するための器械です。いわゆる安全装置です。断路器が点検用、遮断器が緊急用。

プラントエンジニアとしてはこれらの使い分けまでは知る必要がないと思います。プロセス配管中のバルブのようなものと思っています。

避雷器・地絡継電器・過電流継電器

避雷器とは雷からの保護です。雷が発生して変電所に大きな電流が流れると、変電所そのものが焼けてしまうかもしれません。こんな極端な電流が流れた時は、被害を最小限にするためにさっと電気を逃がします。

避雷針なんかも同じ発想ですね。地絡とはショートと呼んだ方が良いかも知れませんね。

電気を流す時は本来なら電気抵抗がある部分に電気を意図的に流して、電気エネルギーを有効活用しようとします。地絡を起こすと電気の持っているエネルギーが積極的に地面に流れていき、エネルギーを有効活用できません。

こういう異常が出た時にさっと電気を止めるための仕組みが地絡継電器です。本来流れるべき電流より多く電流が流れようとするので、その電流をトリガーにします。ポンプで水を送ろうとしたら、道中のバルブが空いていて水が送れなかったというのと同じです。

過電流とは電流が過剰ということ。電流が一定値以上になれば、その信号を使ってリレーを作動させて、電気回路に電流が流れ過ぎないようにします。

ヒューズ

ヒューズは一般家庭にも存在しますよね。大きな電流が流れた時に、遮断して回路を保護する目的です。大きな電流を、ヒューズ内の抵抗を利用して、短絡電流よりも小さなものに制限してくれます。プロセス配管中の安全弁のような働きですね。

電磁接触器

電磁接触器とはいわゆるスイッチと思っています。高圧回路の電動機や変圧器などに加わる負荷電流を開閉するために使います。

変圧器

変圧器は電圧を変えるための装置です。そのままですよね。ところで気が付きましたか?

変圧器って変電所の目的である電圧を変えるための器械そのものです。でもこのメイン器械がここまで後になってしか登場しない。変圧器より先に紹介した設備はすべて電気の安全装置です。

電圧を変えるだけだから変電所は単純な構造だろうと思ったら大きな間違いということが言いたかったです。電気を守るため、安全に電気を供給するために、これだけ多くの設備を付けて対策をしています。電気ってすごいですよね。

電力損失

電力損失について解説します。電圧という駆動源を使って電気ケーブル内を電気が流れるとき、電力は一定量損失します。ジュール熱という形でエネルギーロスをします。

発電所で作った電力のうち、なんと15%程度が電力損失のようです。大きいですね。

ポンプで機械的エネルギーを流体のエネルギーに変えるとき、ポンプ効率が60~70%と言われます。30~40%はエネルギーロスか…って思っていたら、それよりもっと上流の電気設備の中でも電気ケーブルだけで15%もロスがあるということです。

エネルギーの変換って難しいですね。

電圧変動

電気は発電所から安定的に供給されています。ところが気が付かない程度に電圧は変動しているのが普通です。

- 朝夜など時間差

- 夏冬など季節差

- 需要先の人口変動

- イベントなど突発的要因

- 天災等の不明確要因

東日本大震災の時の計画停電とか冬の需要増加とか、今でも日常的に話題にはなっています。この電圧変動が化学プラントの設備に対してどういう影響があるか見ていきましょう。

誘導電動機

化学プラントの動機器に対して誘導電動機というモーターを使います。モーターに対しては、電気特性的には電圧変動は±10%までは問題ないようです。200V電圧なら、180〜220Vくらいですね。それより大きな変動があるとどうなるでしょうか?

- トルクが電圧の2乗で減衰

- 電流が電圧の1乗で減衰

という関係のようです。ユーザーとして興味があるのはトルクですよね。これが電圧の2乗で効くということは、電圧が一定量落ちるとすぐに使えなくなると思っていた方が良いです。電圧降下が出たら、構内で放送が出る工場もあるでしょう。

照明

電圧を考慮する電気設備として誘導電動機以外には照明があります。照明については、

- 光束が電圧の 3.6乗

- 電力が電圧の1.6 乗

- 寿命が電圧の13.6 乗

という関係があるようです。寿命が13.6乗と凄いですね。明るさである光束もかなりの影響があるようです。とはいえ、照明は壊れたら変えればいいですからね。消耗品扱いです。

参考

最後に

化学プラントと電圧の関係について解説しました。

電圧・電流・ジュール熱の関係、発電所からユーザーまでの系統、変電所の構造、電力損失の割合、電圧変動の影響

専門的な電気の内容はともかく、一般論として知っておきたい内容をまとめています。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント