自動三方弁は、液の流れを2方向に切り替えられる便利な弁として一見魅力的に見えます。しかし、化学プラントのバッチ運転や複雑な配管では、思わぬトラブルにつながることがあります。方向間違いや漏れ、口径制限など、設計段階での注意点を押さえておかないと、現場での失敗につながる可能性が高いです。

本記事では、自動三方弁のメリットとリスクを整理し、安全で効率的な使い方を解説します。採用する時には、ちゃんとこういう部分にも目を向けれるようになると、現場で問題が起きにくくなるでしょう。製造からの信頼も得られます。

方向間違いはNG

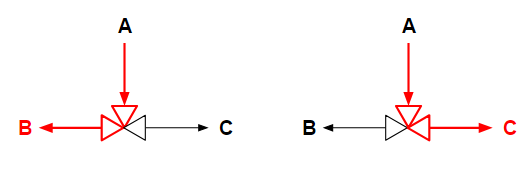

三方弁は、流れの方向を変えることができる弁です。

Aから流れてきた液が三方弁に入ると、BもしくはCのどちらかに液が流れます。左の場合はB側に液が流れ、右の場合はC側に液が流れます。普通のバルブのような遮断する機能はありません。

流れる方向が2つあるということは・・・何が問題か皆さん分かりますか?そうです。2つ選択肢があれば人間は間違えます。配管がきっちりついていても流すべき方向が真逆だった、なんてことは本当に良くあります。

化学プラントの場合は、液の行き先を間違えるだけで大事故に繋がるかも知れません。ちょっとくらいなら良いだろう。そう思っていると間違えます。

三方弁に関する仕事を1人ですべて処理するわけでなく、多くの人が関係するからミスがさらにおきやすくなります。以下の各段階で確実にチェックしましょう。

- バルブのフランジ方向を配管図に書く

- バルブの図面と配管図を照合して、干渉チェックする

- 現地取付時に、方向間違いがないかチェックする

- ループチェックでしっかり確認する

工事が終わっていざ運転開始、というタイミングでミスに気が付くとショックは大きいです。士気の下がった状態で工事をして、事故を起こすことにもなりかねません。何度も言いますが、ちゃんとチェックしましょう。人任せにせずに自分の目で見ましょう。

漏れる

三方弁はその構造上、完全な遮断は期待できません。多少は漏れたり混ざったりすることを前提としなければいけません。

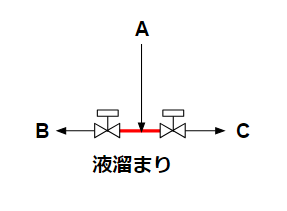

完全に遮断したければ、三方弁の出口に自動弁を付けることになるでしょう。どうせ自動弁を付けるなら、三方弁なしで自動弁を2個付ければ良いのでは?こういう意見が出てくるのは無理がりません。

ほとんどの場合は、自動弁だけでも機能します。自動弁2つ付けた場合は、液溜まりが気になります。

ちょっとくらい混じっても問題ないだろうというプロセスであれば、三方弁を使わなくて良いでしょう。少しでも混じると製品に影響が出るとか液が残っていると危ないとか、というシビアな場所には三方弁を使うことを検討しましょう!

口径の限界

三方弁は口径の限界があります。200Aくらいから徐々に候補が少なくなってきます。液体系プロセスなら50Aや80Aでの切替が多くて、問題になることはないでしょう。

困るのは粉体系。200Aでは詰まって問題になる場合が多く、そこに無理矢理三方弁を使うと失敗します。

三方弁を使うということは、配管を傾けることになり、粉体の自重落下ができなくなります。それだけでも詰まる可能性を増やします。口径に限界があるから、無理矢理レデューサーで絞ると詰まります。

これはプロセス設計や設備構成に問題があります。コスト目的で三方弁を付けようとして結果的にダメなら、三方弁を付けずに安全に稼働できる設備構成にすべきですね。

参考

関連記事

最後に

自動三方弁は便利に見えますが、方向間違い・漏れ・口径制限など、化学プラントでは落とし穴が多い部品です。多くの場合、自動弁2個で代用した方が安全に運用できます。選定時は、プロセス条件と設計制約をしっかり確認し、現場でのトラブルを未然に防ぎましょう。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント