温度の管理は、化学プラントにおける運転の安定性や製品の品質に直結します。しかし、温度計には測温抵抗体・バイメタル・熱電対など様々な種類があり、どれを使えばいいのか迷うことも多いのではないでしょうか?

この記事では、代表的な温度計の特徴や使い分けのポイントを、初心者の方でも理解しやすいように丁寧に解説します。

化学プラントでは目に見えない危険が伴う工場では、気が付かないうちに大きな被害を及ぼすこともあります。こういう悲惨な結果にならないために、状態を常に監視しないといけません。

そこで最も分かりやすく重要な指標が温度。温度を表示する計器である温度計は、エンジニア的にとても大事です。

構造はシンプルです。

「重要計器なんてわからない」なんて敬遠しがちな機械系エンジニアは、まずは温度計から理解していきましょう。

温度計は体感的に理解しやすい計器です

測定原理

測定原理として知っておきたいのは2つです。

電気式と体積式。

温度計は、測定原理により電気・体積・放射の3つがありますが、化学プラントレベルでは放射式はほぼ使いません。

電気式と体積式の2つを理解しておけば十分です。

電気式

電気式とはゼーベック効果を利用したものです。

異なる金属を2点で接触させて、1点の温度が他方の温度と差がある時に、電流が流れるというものです。

バイメタルもこれと似たような発想ですね。

バイメタルは異なる金属を平面で接触させて、金属の温度が上がると、熱膨張差で変形する、という原理です。

プロセス用の温度計と言えば、このタイプ!

そう思っていても十分です。

温度の情報を、電気の情報に変換できれば、その電気信号をDCSに送って、監視制御に簡単に使用できます。

構造もシンプル。

温度計の知識としてここは抑えておきましょう!

体積式

体積式は圧力式と呼ばれることもあるでしょう。

ブルドン管式圧力計と同じ原理です。

温度が上がると、体積が上がることを利用して、指示値を得る方式です。

温度の情報を、変位の情報に変換します。

この使いみちは、現地式の温度計。

ブルドン管式圧力計で現地式の圧力計として使用する感覚と同じです。

DCSでの制御に使おうとすると、変位の情報を電気の情報に変換する必要があります。

わざわざ変位の情報に一度変換する手間や誤差を考えると、電気式の方が圧倒的に合理的。

現地で指示値を直接見たいという場合に限定して、体積式を使うことが多いです。

測温抵抗体

測温抵抗体は弱点らしい弱点が見つかりません。

悩んだらとりあえず測温抵抗体。温度計と言えば測温抵抗体

こんな理解で十分です。

金属の電気抵抗

金属の電気抵抗が温度と関係があることを利用しています。

温度が高い方が抵抗が大きくなります。

銅線に電気を流すときを考えて、電気を流すと銅線が熱くなります。

これは銅原子の電子が移動するから。

温度が高い方が、分子・原子の運動は活発になります。

原子の運動が活発であると、電子の移動を妨げる方向になります。

電子は移動しにくい原子の間を通らざるを得ないので、抵抗が増えます。

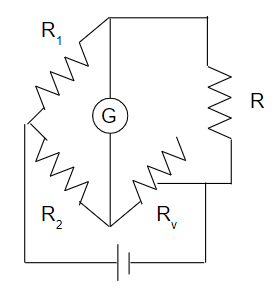

ホイートストンブリッジ

ホイートストンブリッジは中学高校で学ぶ範囲です。

ホイートストンブリッジの原理は測温抵抗体に使用します。

Rの部分が実際に温度を測定する場所です。

可変抵抗Rv、固定抵抗R1,R2を使って、測温部のRが変わったときに検流計Gの値が0になるように、可変抵抗Rvの値を変えると、測温抵抗Rを知ることができます。

この測温抵抗Rは事前に、温度と抵抗の関係データを取っておけば、可変抵抗Rvから測温部の温度を知ることができます。

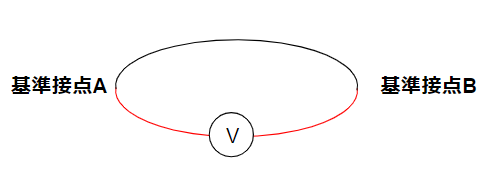

熱電対

温度計と言えば測温抵抗体というからには、他のタイプは欠点があります。

熱電対の欠点はこちらです。

- プロセス近辺に金属が2つある

熱電対は2つの金属を使用します。

これがプロセスに近い部分で必要となります。

金属が2つあるとその接点が外れるなどの故障が起こりえます。

工場内の大気はプロセス環境の影響を受けるため、一般の大気中よりも腐食などの劣化をしやすい環境にあります。

ここに劣化の要素を1つ増やした熱電対を使うくらいなら、シンプルな測温抵抗体を使う方が無難です。

バイメタル

温度計と言えば測温抵抗体というからには、他のタイプは欠点があります。

バイメタルの欠点はこちらです。

- 精度が高くない

- 動きがあるので、劣化しやすい

バイメタルの方が熱電対よりも精度が低いようです。

とはいえ、これは機械屋としては意識しないレベル。

バイメタルは金属を変形させる機構なので、熱電対よりも劣化しやすいです。

設備屋としては静機器と動機器の違いとして理解しても良いでしょう。

静機器が熱電対、動機器がバイメタル、という位置づけですね。

膨張式

膨張式はそもそも知る必要すらないと思いますが、デメリットをあげておきましょう。

- 異物混入のリスクがある

- キャピラリーチューブの影響がある

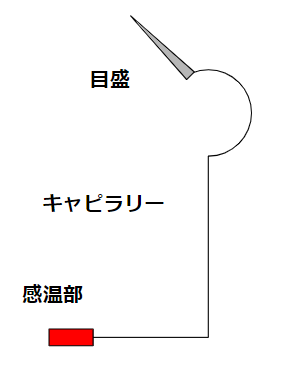

原理

膨張式温度計の構造を紹介します。

下の図は液体式と言われています。

膨張式温度計の特徴を簡単にまとめると、下記のとおり。

- 感温部で温度を検知

- キャピラリーチューブ内の封入液の体積が変わる。

- ブルドン管の角度が変化

- 指示計目盛が変化

異物混入

膨張式温度計の肝は封入液です。

化学プラントのエンジニアは、その封入液と取扱物質の混合危険を考えないといけないのですが、たぶん考えている人は誰もいません。たぶん、ですよ。

計装屋がそこまで真面目に化学プラントのことを考えていない、という意味です。

ケミカルアンカーを安易に進める設備メーカー。何も考えない化学プラントのエンジニア。

これと全く同じ構造です。

キャピラリーチューブ

膨張式温度計の制約条件としてキャピラリーチューブの問題があります。

熱電対温度計の保護管の問題よりもややこしいです。

キャピラリーチューブの長さが長すぎると、封入液の体積変化が膨大にあり、誤差の原因になります。

キャピラリーチューブが周囲環境の温度が高かったり低かったりすると、封入液が感温部の温度以外の影響を受けます。

キャピラリーチューブという物理的な制約条件があるため、

プロセス系内の温度計取付位置と指示計の位置が固定化されます。

現地式指示計は電気信号で見るよりも、変位の情報をそのまま見る方が速いので、

現地式指示計としては膨張式温度計の方が有利です。

ですが、指示計の位置が固定化される現地式指示計は、その需要がどんどん下がっています。

指示計部に変位を電気に変換する、圧電素子などを使えば、当然ながら遠隔値にデータを転送することはできますが、

熱電対温度計の方が、変位の情報を挟まない意味で圧倒的に有利ですね!

温度計保護管と取付位置

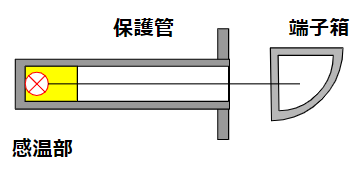

温度計については取付に関する情報として、保護管と取付位置の問題があります。

保護管

熱電対側の温度計は、金属の検出部をプロセス液に直接接触させることができません。

ということで、保護管が必要になります。

保護管は、管である以上は伝熱を妨げる要因になります。

保護管の肉厚が厚いと

- 応答性が悪くなる

- 真値からの誤差が大きくなる

などのデメリットがあります。

肉厚は薄い方が好ましいのですが、ここには強度の問題が入ってきます。

特にプロセス液は腐食性が高いので、肉厚を下げつつ耐食性も確保できる高級材質の保護管が必要となります。

取付位置

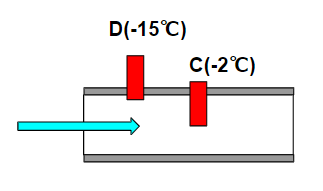

配管中に温度計保護管を入れた時を考えましょう。

この図で保護管が配管の中心に近いcという点に温度計を入れた場合は誤差が-2℃、配管の外側のdという点に温度計を入れた場合は誤差は-15℃。

配管の中心近くまで保護管を指す方が誤差が低い。

ということが言えます。

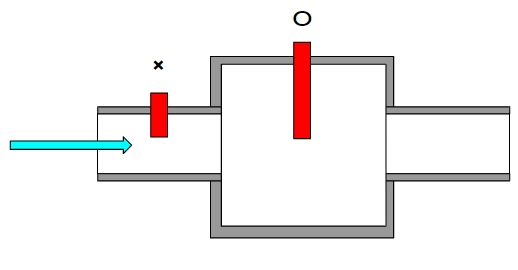

可能な限り、奥まで保護管を差し込むとき、配管内の流路面積を圧迫する方向に作用します。

そうすると、下の図のとおり、温度計保護管を指す部分だけ、配管を膨らませる場合があります。

取付位置に関する誤差の影響もあります。

図のbの位置に温度計を設置するときが誤差が最も小さいです。

これは流れに逆らうように設置しています。

図のaの点が最も誤差が大きいですが、これは保護管の長さが長いことによる誤差です。

図のaと図のcを比較すると、aは誤差-45℃、cは-2℃。

どちらも流れに垂直に設定しているため、違いは保護管の長さだけです。

タンクノズルの場合は専用にノズルを設計しましょう。

参考

関連記事

最後に

温度計は、種類ごとに特徴と適した用途があります。とくに化学プラントのように安全性と精度が求められる現場では、単に“温度を測る”だけでなく、「どのように・どんな環境で」使うのかを意識して選ぶことが大切です。用途に応じた正しい選定とメンテナンスが、安全で効率的な運転を支える第一歩になります。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント