プラント建設は、一度決めると引き返せません。設計段階で削った余裕は、将来にわたって影響します。建設直後は合理的に見えた最小投資が、10年後には改造不能という壁になります。

この記事では、その構造を整理します。プラントエンジニアなどそのプラントの設計工事に関わる機会が少ない場合には気が付きにくいですが、長年そのプラントを担当しているユーザーエンジニアが感じる負の遺産の部分です。

この記事は、プラント設計(建物)シリーズの一部です。

柱サイズが化学プラントの設計で効いてくる真の理由

プラントの高さ設計はエンジニアリングで超重要

高さの考えは配管設計で特に重要|バッチ系化学プラントの場合

将来用途を含めないプラントを建てた後の悲劇

配管の地上配置における操作性と品質のバランス― 化学プラント配管設計の判断軸 ―

この記事は、プラント設計(長期)シリーズの一部です。

プラント設計の最適化|プロセス面と設備面のバランスを考える

「足し算思考」の限界:化学工場が抱える改善不能の構造的問題とは?

バッチプラントの特徴は特殊装置の性質で決まる|生産管理と設計のポイント

化学プラント建設は“立ち上げ”で終わらない!バッチ運転を見据えた設計の心得

スクラップビルドが化学工場の長期計画で大事な理由

オーナーエンジニアが知っておくべき“標準ユニット”の思想と実践

プラント設備をこんな風に標準化してはいけない

特定の生産品目に特化

プラント建設は膨大な費用が掛かるため、できるだけ投資金額を最小にしたいと考えることは普通です。

この場合、建設対象の品目に対して、最低限の設備や建物でプラントが構成されます。投資が厳しい場合には、さらに設備を削れないか、安価な設備にできないか、自動化を削減できないか、といった「先送り」の設計変更がなされます。

生産品目が決まっていて他の品目が入らない連続プラントではなく、いろいろな品目を入れないといけないバッチプラントでは、実は後々大きな問題を抱えます。

最小の設備投資は、例えば以下のようなイメージです。

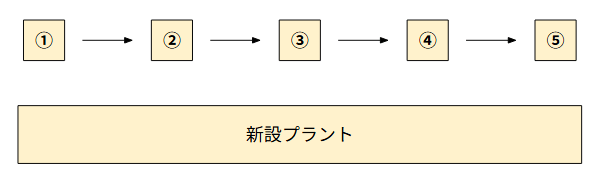

これはバッチプロセスで5つの工程から構成される生産品目で、それに合わせたプラントが建設されるイメージを示しています。5つの工程に必要な設備だけがプラントに含まれます。

プラント建設が終わって商業生産を行いしばらくしていると、その生産品目が売れなくなってきます。この場合に、別の生産品目を導入することが考えられます。

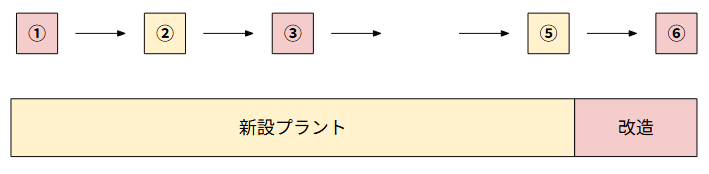

例えば以下のようなイメージです。

工程は5つであることは変わりありませんが、2番目と5番目の工程だけが既存生産と同じ使い方をします。1番目と3番目は新しい工程となり、新しい設備が若干必要になります。6番目の工程は完全に新しい工程です。

こういうツギハギの改造を続けていくと、プラントとしてはどうなるでしょうか。

各段階での投資を最小限にして得をしているように感じるでしょうが、長年続いていくと結構悲惨なことになります。

改造ができなくなる

改造を繰り返していくと、法的要求の範囲内で安価で無限に改造ができるように錯覚します。ところが何かしらのポイントで改造ができないという限界点を迎えます。これはある日、急にやってきます。

- 敷地面積が足りない

- 配管や配線を通すスペースがない

- 電気容量が足りない

限界点を迎えた場合、急に大きな投資が必要になります。見定めをしないまま都度改造していると、こんなはずじゃなかった・・・という大問題になります。これまで部分最適で成功していたように見えるがゆえに、起きた時の判断を悩ませます。

最悪なのは、実行段階で予算が足りなくなってプロジェクト中断。このレベルになると、エンジニアの存在価値を疑われます。その一歩手前で、FS段階で気が付いて中断するということが現実的でしょう。本当なら、プラントの能力をしっかり評価して常時見える化をしておくべきでしょう(例えば、敷地は○○%、配管は△△%を占有などと)。

配管や配線はその気になれば、撤去すれば余裕が出ると思うでしょう。ところが、ツギハギを続けていくと、どの配管が今は使っているかを把握することが極めて難しくなります。プラント建設をしたときは整理されていても、改造のたびに配管情報は体系的に整理されずに改造部分だけがアップデートされていきます。そもそも配管図に内容物を書く習慣がバッチプラントでは存在せず、生産品目が変わった時に内容物を整理するわけでもありません。P&IDでは実際の配管の位置までは分かりません。

この瞬間に、取捨選択にコストが跳ね上がり、誰も検討できなくなります。プラントの首が回らなくなっていきます。

外部委託へ

既存プラントに改造をするために費用が掛かるとなれば、外部に委託することが現実的になります。

自社もしくはグループ会社以外の第三社の外部会社に委託します。これはコストを下げることに有効です。外部委託では、いろいろなメリットが出てきます。

- (当然)費用が安い

- 社内の過剰な品質や安全の活動に巻き込まれない

- プラントの将来性、設計保全、安全安定な運転などを考える必要が無い

- プラント稼働率を確保したり、作業員を確保したりする手間から解放される

自社工場の技術者の存在意義を否定してしまいますね。自社プラントの競争力を高めるためには、外部委託と勝負しているという危機感が必要です。

ただし外部委託をすると、自社の設備設計力や改善力は徐々に弱くなります。

初めから複数の生産品目を導入

1つの生産品目のためにプラントを設計すると、後で首が回らなくなることを述べました。

であれば、最初から複数の生産品目を入れる場合はどうでしょうか?この場合は、被害度は減少する方向です。

ただし、複数といっても工程がほぼ同じであったり、グレードが少し違うという程度であれば、あまり意味がありません。それぞれの品目で共通設備がありながら、専用設備もある、という状態が好ましいです。

その代わり、プラント建設は大変になります。特に切替のための配管構成を練るのが大変になるでしょう。

・反応工程や蒸留工程など分かりやすい部分は共通。ジャケットや熱交換器も仕様を合わせる

・洗浄や分離の工程は、生産品目で別れるのでできるだけ数を多く持つ

・原料仕込工程は統一させる、もしくはどこでもできるようにする

できるだけ余裕を

生産品目が1つでも複数でも、余裕がないプラントというのが結局は問題になります。

バッチの化学プラントであれば、例えばタンクや反応器を最低限にすることでしょう。これらが後々で足りなくなり追加設備が必要となります。プラントの建物そのものが足りなくて、設備を設置できず、建物から増築しないといけないことになるでしょう。

ここはしっかりと場合分けをして考えましょう。

- 最低限のプラント → 必要なプラントや設備を追加

- プラントに余裕場所を設けるが設備は最低限 → 必要な設備を追加

- プラントに余裕場所を設け、余裕設備も設置 → 追加投資が最低限

「プラントのサイズ」、「設備の数」という2つだけを要素としても、初回に(100%,100%)で建ててしまうか、(120%,100%)、(120%,120%)とするかで3パターンできます。それぞれ追加のコストが変わります。

コストがどんどん上昇するこのご時世では、追加投資を後に回せば回すほど不利になります。中途半端に余裕を持たせてしまうと、結局は二重投資が発生することも考えられます。

投資のタイミングとその内容を考えるという意味で、まさに戦略が求められる世界。プラント建設はこの世界で考えるべきでしょう。

余裕はコストではなく、将来の選択肢を買う行為です。

参考

関連記事

最後に

最小投資は合理的に見えます。しかし、将来の選択肢を失うリスクを内包しています。

プラント建設は単なる設備投資ではなく、10年後、20年後の競争力を決める戦略行為です。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント