化学プラントでの危険物タンクの運用では、窒素が重要な役割を果たします。引火性の危険物が入ったタンクでは、空気中の酸素が混ざると爆発や火災のリスクが高まります。そこで窒素を適切に接続し、タンク内の爆発性雰囲気を防ぐことが必要です。

本記事では、危険物タンクへの窒素接続の基本となる「天板接続」と「ガスライン接続」の2つのパターンを分かりやすく解説します。

液体と蒸気圧

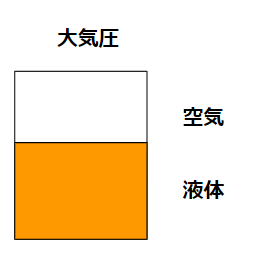

まずは容器内に液体を入れている状態をイメージしましょう。コップの中に液体を入れているイメージでOKです。

この場合、液層部は液体が気層部は空気となっているはずですよね。コップのように大気に開放されている場合には、気層部の圧力は大気圧です。実際には液体は蒸気になろうとする力(蒸気圧)があり、気層部には部分的に液体が含まれます。気層部に液体がどれだけ含まれるかは、温度や液体の種類によって変わります。

液体が水の場合は、湿度として有名ですね。容器を完全に閉じた場合には、気層部の圧力は大気圧の空気に液体の蒸気圧が加わった圧力になろうとします。

密閉された容器内に液体が入っている例として、炭酸水の入ったペットボトルに蓋がされている状態を考えると良いです。この気層部には空気と二酸化炭素が充満されていて、大気圧より高い状態になっています。だからこそ、炭酸飲料のペットボトルのふたを開けるとプシュッっという音がするわけで・・・。

危険物貯槽は大気圧保管

話を危険物の貯槽に戻しましょう。危険物貯槽では炭酸飲料のような加圧状態で保管することは少ないです。通常は大気圧状態で保管します。屋外タンクなど大気圧貯槽が多いですよね。板厚を減らしてコスト削減をするためです。

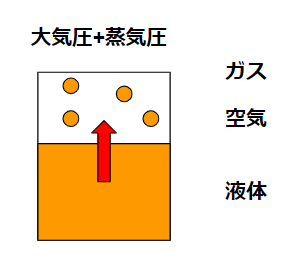

タンクを完全に密閉していると、危険物液体の蒸気圧でタンク内は加圧状態になってしまいます。大気圧タンクだと内部がわずかに高い圧力でも変形して、内容物が漏洩し火災爆発を起こす危険性があります。そのため、気層部は大気に開放するようにガスラインを設置します。

この状態だと、気層部には空気と危険物ガスが混じった状態になり、爆発性雰囲気を形成する可能性があります。とても危険です。空気を混ぜないことが対策の基本となり、ここでようやく窒素の出番です。

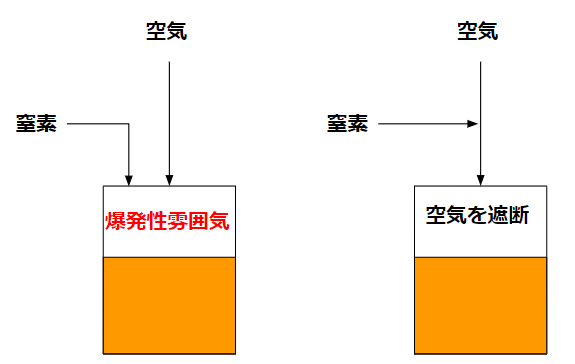

窒素の接続方法

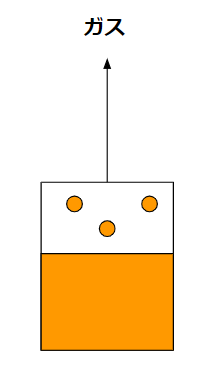

窒素の接続方法について解説します。窒素は気体だから、タンクの気層部に接続するイメージでしょうか。実は、接続方法は2種類あります。

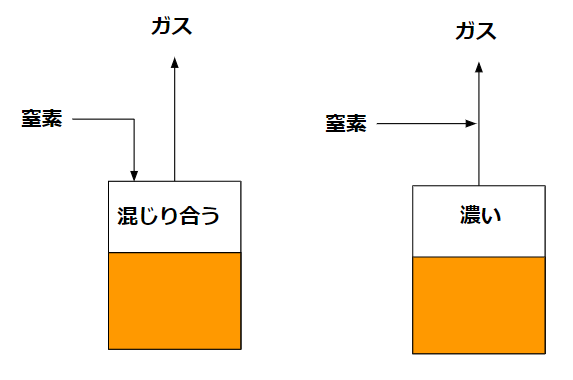

左側の接続方法が一般的な方法です。タンクの天板ノズルに接続するイメージです。この方法だと、タンク気層部で窒素と危険物ガスが確実に混じり合っているように見えます。

実際には、危険物ガスの分子量・温度・拡散条件などによって決まるもので、「確実」かどうかまでは簡単には分かりません。調べるには、実験はもとよりシミュレーションも必要となる世界になるでしょう。

ここではタンク天板に窒素を入れても混じり合うかどうかは「疑問が残る」ということがポイントです。場合によっては、危険物蒸気が一定割合混じった気体が、タンク外部に放出されて引火する可能性があります。

右側の接続方法は窒素による希釈を改善しようとした例です。ガスラインに窒素を接続して、窒素を大気に流そうとする方法です。大気中に拡散されるガスは窒素で十分に希釈されることでしょう。

逆に、タンク内は窒素で希釈されていない状態ですので、場合によっては濃い危険物蒸気で充満されます。どちらか1つではなく、両方とも使うケースもあるでしょう。

- タンク気層部を希釈する場合は、天板に窒素を接続する

- タンク外部への拡散を防止する場合は、ガスラインに窒素を接続する。

初期置換

運転開始前にタンク内を窒素で置換する操作を行います。このケースは天板から行う方が良いでしょう。ガスラインから窒素を入れても、大気に流れようとしてタンク内には窒素は流れにくいです。

もっとも、タンクサイズが大きい場合は天板だけでは不足する場合もあります。反応器レベルなら、タンク底から窒素を入れることになるでしょう。空気が窒素79%・酸素21%であることを考えると、空気よりも軽い窒素を入れてもタンク底に空気が溜まりますからね。

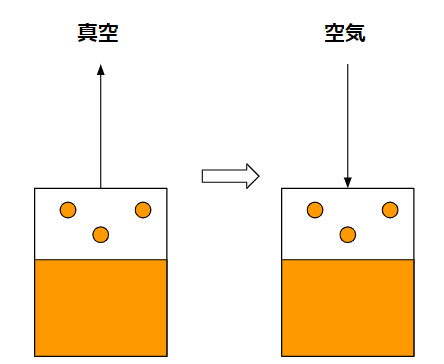

負圧下で使用する場合

タンクを負圧で使用する場合は、少し対策が必要です。負圧を大気圧に戻すときの対策です。バッチ運転をしていたら日常的にこの操作が入りますので、しっかり対策を取っておきたいです。

負圧の運転が終わり大気圧に戻そうとするときに、空気が混入するという可能性です。真空ポンプを止めたときに起こりえます。この場合の窒素の接続方法を見ていきましょう。

左側のタンク天板に窒素を付ける場合、タンク内気層部に爆発性雰囲気が発生するか確率がやや高いです。右側のガスラインに窒素を接続する場合、空気と窒素が希釈された状態でタンク内に気体が入ってくるので、爆発性雰囲気を形成する確率は下がります。

これは窒素の圧力・配管の口径とも関係してくるので、一概に右側のケースが良いと言い切れるものではありませんが、リスクが下がるのは正しいでしょう。

負圧のブレークは窒素と大気の両方を使うことが多いと思いますので、この例を取り上げました。負圧のブレークを完全に窒素だけで行う場合にはこのケースは考えなくて良いでしょう。

- 負圧をブレークするときはガスラインに窒素を入れる方が無難

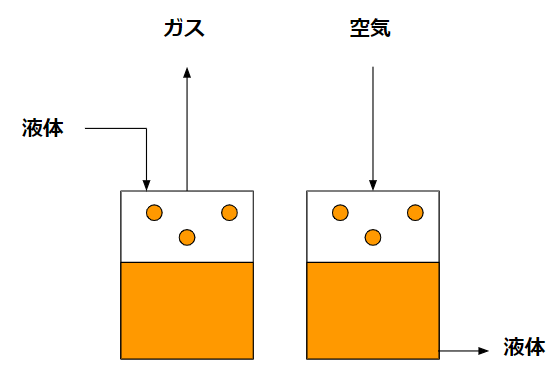

危険物の移送時に窒素は活躍

窒素は保管時と負圧時よりも、危険物の移送時の方が大事でしょう。危険物の移送はプラントの運転ではごく日常的に起こります。接続方法の考え方はすでに紹介したものと同じです。

左側がタンク内に液を入れる例、右側がタンク内から液を払い出す例です。タンク内に液を入れるということは、タンク内の気層部を外に押し出す形になります。逆に、タンク内から液を払い出す場合は、タンク内の気層部に大気を引き込む形になります。

どちらのケースも危険性が上がるので、窒素を適切に入れましょう。個人的にはガスラインに接続するほうが良いと思っています。

窒素の圧力・流量

窒素の圧力と流量について多少の解説をします。

圧力

保管時の窒素圧力はかなり絞っても良いでしょう。特にタンク天板に窒素を入れるケースで、窒素圧力が高いとタンクが破裂する可能性があります。逆に負圧ブレークや液を移送するときは窒素圧力はある程度あった方が良いです。この窒素圧力は工場で統一化しているでしょう。

流量

窒素の流量も圧力と同じ発想でOKです。保管時の窒素流量は絞っても良いはずです。逆に大量に窒素を流すと、窒素を過剰に消費するだけでなく、危険物も大量に外部に放出することになります。

参考

関連記事

さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

最後に

- 窒素は危険物タンク内の爆発性雰囲気を防ぐために重要

- タンクへの接続は「天板接続」と「ガスライン接続」の2パターン

- 初期置換や負圧運転、液体移送など運転条件に応じて使い分ける

- 圧力・流量を適切に調整することで、作業員や周辺設備へのリスクを低減

化学プラントで安全に危険物を扱うためには、窒素の接続方法を正しく理解し、実務に活かすことが不可欠です。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント