バッチ蒸留は化学工学で基本となる単位操作のひとつで、バッチプラントでは溶媒回収やプロセス液の分離に日常的に使われます。反応器・塔・熱交換器・槽の4つの主要構成要素を理解することで、蒸留工程の流れや操作ポイントが簡単に把握できます。

本記事では、装置の概要と運転上の注意点をわかりやすく解説します。

この記事は、蒸留シリーズの一部です。

水蒸気蒸留と真空ポンプ蒸留の違いとは?設備コスト・サイズ・動力コストを徹底比較

【貧溶媒】晶析の前に蒸留が必要な理由

蒸留で省エネ・コスト削減!化学プラントでの溶媒回収の実務解説

水蒸気蒸留の基本計算イメージ|手計算で確認する装置運転の考え方

蒸留で起こる変化をざっくり理解する方法

水蒸気蒸留のかんたんな計算イメージ

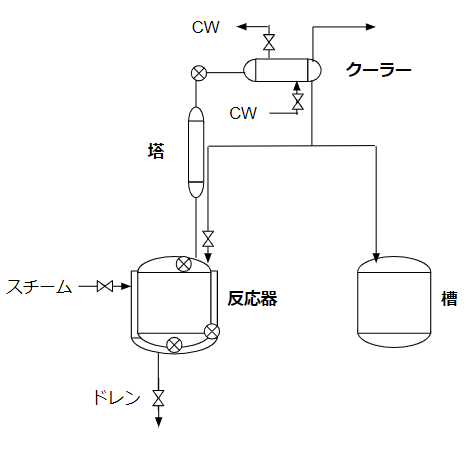

略フロー

バッチ系化学プラントの蒸留装置の略フローを紹介しましょう。

主な構成要素は以下の4つですね。

- 反応器

- 塔

- 熱交換器

- 槽

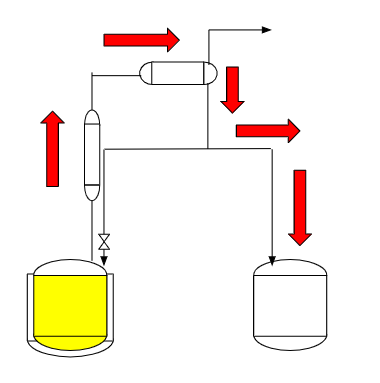

蒸留前には反応器内にプロセス液を入れます。

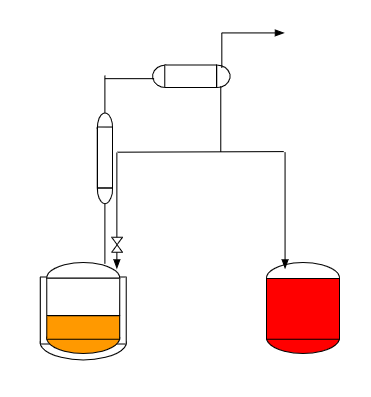

蒸留操作を行うことで沸点が軽い物質が蒸発して分離が可能です。蒸留後には反応器の液面が少なくなって、槽側の液が増えます。

反応器側には沸点が高い物質が残っています。塩など不純物は蒸留では移動することは少なく、蒸留後の反応器では塩濃度が濃い状態になっています。タール状になっていたり燃えやすくなっていたりと危険な側です。この熱安定性は必ずチェックしましょう。

以下、それぞれの構成要素に分けて機能を解説しましょう。

反応器

反応器は加熱容器と蒸留器の機能を持たせています。連続蒸留のリボイラーに相当する部分です。プロセス液を反応器内に入れて、ジャケットにスチームを通して撹拌機で温度が均一になるように運転します。

バッチ反応なので、蒸留前後で液面・組成が変わります。組成が変わることで温度も変わります。常圧蒸留でも液面計・温度計を運転条件に組み込んで、インターロックを掛けます。

減圧蒸留なら圧力計も加わります。圧力が変わる場合は差圧式液面計は均圧ラインを適切に取る必要があります。悩むくらいなら電波式の方が良いでしょう。

温度計はバッフルに付属させることが多いですが、蒸留後の液面が低い場合にはタンク底弁に温度計を設置する場合もあります。

スチームはタンク内の条件にカスケード的に依存した流量制御を掛けることもありますが、流量が一定になるように調整弁を動かすだけという場合もあります。流量一定で蒸留をさせる方が運転的には楽です。

撹拌速度は速すぎると液面の変動が大きくなり遅すぎると液温が均一にならないので、適正な範囲を選びましょう。

蒸留前後の時間もアラームとして活用できます。

塔

塔は蒸留をする場合には使う時もあれば使わない時もあるという、微妙な状態です。バッチ運転の場合、単蒸留が多いので塔が無くても分離できる場合も結構あります。精留を掛けようとするならそれなりの塔が必要です。とはいえ簡単な充填塔で済むレベル。

棚段塔など私も設計したことはありません・・・。

熱交

熱交換器は反応器で蒸発したガスを凝縮して液にするために使います。クーラーと呼ぶこともあるでしょう。多管式熱交換器やブロック式熱交換器が多く使われます。塩や粉体の同伴の可能性があるので、ブロック式は詰まる可能性があり注意です。

冷却水としてはチラー水を使うことが多いですが、ブラインを使うこともあるでしょう。冷却水の種類を使い分けるために、熱交換器を2段に分割するケースが多いです。

槽

槽は留出液を受け入れるためのものです。熱交換器で液化したプロセス液は自然落下していきます。

これを塔や反応器側に返すことが還流、別の容器に移すことが蒸留という認識で良いでしょう。100%還流だけをする場合は全還流、0%還流の場合は単蒸留と呼びます。

その中間の割合は還流比を変えることになります。タンク自体は反応器と同じような圧力容器が良いでしょう。

温度

蒸留の温度は、溶媒の温度にほぼ依存します。

・溶媒系なら常圧蒸留で100℃より若干高いレベル。

・減圧蒸留なら100℃以下ですね。

・プロセス温度的には150℃くらいまでが限界。

バッチ運転は緩いと言われるのはこの辺りが理由でしょう。

圧力

圧力は大気圧もしくは減圧が多いです。加圧側は第一種圧力容器になるので、避けるのが普通です。そもそも減圧蒸留はプロセス温度が高くて暴走反応をするのを防ぐのが主目的。

プロセス温度が許容できる範囲まで減圧します。1~10kPaくらいが多いイメージです。水封式真空ポンプの守備範囲ですね。

材質

材質はステンレスが多いです。耐食性が求められる場合において、グラスライニングやカーボンが登場します。ガラスは伝熱性を犠牲にする代わりに耐食性を重視しています。伝熱性も耐食性も満足しようとすればカーボンが良いですね。

ガラスもカーボンも割れのリスクが高いので、ステンレス系の蒸留装置も持っておきたいですね。

蒸留の用途

蒸留はどんな用途で使うでしょうか。今回は溶媒回収を例に挙げましたが、使い分けはいくつかあります。

- 溶媒回収

- プロセス回収

- 脱水

いずれの場合も、蒸留の本来目的である成分の分離目的で使います。溶媒回収ならプロセス液中の溶媒量を減らすため、プロセス回収ならプロセス液から目的物を取り除くため。脱水も同じ目的ですが、溶媒と水は分けて考えるという意味で分割しています。どれも化学反応では一般的なこと。

プロセスフローを眺めた時に、単純にモノの流れを追おうとしても初心者は蒸留で引っかかります。蒸留工程を見かけたら、何がどこに移っているかを冷静に見極めましょう。モノの流れが変わる要チェックポイントです!

参考

関連記事

最後に

バッチ蒸留は反応器・塔・熱交換器・槽の4要素で構成され、溶媒回収やプロセス液分離に広く利用されます。温度・圧力・材質・運転条件の理解は安全運転の基本です。蒸留工程を把握することで、化学プラント全体のプロセス理解が格段に進みます。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント