バッチプラントのような少量多品種生産では、生産品目に応じて反応器は固定で配管を変更する切替生産という方式を取ります。切替を実現するためにヘッダーという配管構成を取る場合があります。単なる配管の合流という以上に、そのプラントの実力(競争力)を左右する要素です。

本記事では配管ヘッダーのメリットデメリットを整理します。

この記事は、ヘッダーシリーズの一部です。

バッチ化学プラントの配管ヘッダー|使い方・設計の注意点・トラブル対策

タンクヘッダーの構成はP&ID段階で練り上げる

配管ヘッダーでの手動弁と自動弁の位置関係

ヘッダー化のメリット

ヘッダー化のメリットについて解説します。メリットがあるからこそヘッダーは採用されます。

反応器のノズルが足りない

反応によっては複数の原料を1つの反応器に投入することがあります。この時にノズル数が物理的に足りないことがあります。例えば、1つの反応器に10個のノズルがあったとしましょう。この場合の用途は以下のようになります。

・マンホール*1

・液面計*1

・照明口*1

・バッフル*2

・ガスライン*1

・粉体口*1

・液体口*3

10個もノズルがあれば十分だろうと思うかも知れませんが、単独のノズルで必要な物が多く、液体のために使えるノズルは決して多くはありません。

ここで3個しか液体用に使えないとなると、結構な制限を受けます。

・水

・溶媒

・反応物

これで3つですよね。反応物が1つであることはむしろ少なく最低でも2つ、多ければ3つや4つということもあります。これらの液体を単独のノズルで接続しようとすると、ノズル数が足りなくなるという話です。

ノズル数が足りないなら、ノズル上部で配管を合流させようと考えてヘッダーという考え方に至ります。

切替を楽にしたい

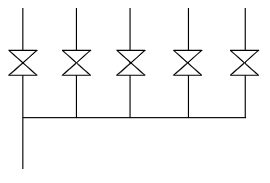

1つの生産品目で1つの反応器のノズル数が足りているという理想的な場合でも、複数の生産品目を扱う場合には、ラインの切替が発生します。この場合には、ヘッダーにしていると切替が楽という圧倒的なメリットがあります。

ヘッダー以外の方法で切替をしようとすると、フレキシブルチューブでの切替や短管での切替が考えられます。これらはフランジを割ったり付けたりするために、配管内の残液に触れたり漏洩したりするリスクがあります。ヘッダー化をするとこの労力が最小化されます。ヘッダーでも切替をする場合には遮断板を付けたり外したりするので、配管内の残液に対するリスクがゼロになるわけではありません。

反応器ではなくポンプは切替のニーズが一定量あります。例えば分液を1つのポンプで行う場合は、ヘッダーでの切替が必須です。1つのポンプで2つ以上の送り先に送るから当然ですね。これ以外に、1つのポンプで通常は1つの送り先にしか使わない用途でも、緊急時や洗浄時には別のラインに遅れるようにしておきたいというニーズがあります。運転時にフランジを割ることは極めて危険なので、ヘッダーにしておきたいというのは運転面で大事になります。

品質が上がる

ヘッダーにすると製品の品質は上がる側です。フレキシブルチューブなどでの交換に比べると、という意味でです。

ヘッダーは反応器内で反応する前に複数の液が混じってしまう危険性があります。3つのノズルに4つの液体を流すときに、どのノズルにどの液体を流すか(どの液体をヘッダーにするか)ということは品質を考える上で大事になります。

デメリット

ヘッダー化のデメリットについて考えます。ヘッダーが常態化するとデメリットに目を向けられにくくなるので、しっかりと理解しましょう。

漏れる危険性が上がる

ヘッダーは液が漏れる危険性があります。これは遮断板の破損やガスケットからの漏れという意味でです。グラスライニングだとヘッダーにするだけでチーズが1つ増えるので、漏れのリスクが上がります。液が漏れても人体への安全や環境への影響や品質の悪化に繋がらなければ良いのですが、そうとも言えません。

本当に危険な場合には、未使用ラインとの接続を遮断する方が確実です。

メンテ費用が高くなる

ヘッダーにするとメンテナンス費用が上がります。これはタンクやポンプの直近にいくつもの配管が集合するからです。タンクやポンプが劣化して交換したりメンテナンスのために取外したりする場合には、障害となる配管の取外す数が増えます。費用と時間が掛かります。

ヘッダーの代替案であるフレキシブルチューブや短管でも、タンクやポンプ周りに配管が密集しているとメンテナンス費用は上がる方向ですが、ヘッダーの方が確率が高いという意味です。

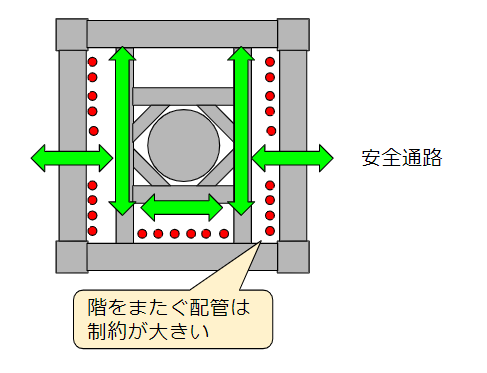

スペースを圧迫する

ヘッダー化を進めていくとスペースを圧迫します。これは柱間のスペースと反応器の大きさとの関係で決まる話です。

反応器の周りには階を跨ぐ配管を通すスペースとして、実は貴重な場所です。ここにヘッダーを作ってしまうと、配管を通したくても通せなくなってしまいます。ヘッダーが2本3本であればスペースを崩すことはありませんが、5本6本と多くなってくるとスペースが取れなくなることは明らかです。

5本も6本もヘッダー化しないだろうと思うかどうかは、事業や生産形態に依存します。実際に私の職場では5本6本のヘッダーが当たり前のようにあります。

参考

最後に

配管ヘッダーは、バッチプラントの柔軟な生産を支える“知恵”のひとつです。

しかし利便性の裏には、漏洩・費用・スペースといった課題も隠れています。

「とりあえず便利だから」ではなく、運転性と保全性を両立させる設計判断が求められます。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。

- 設備設計で悩んでいる

- トラブル原因の考え方が分からない

- 若手の教育方法に困っている

など、幅広くお受けしています。

*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。

この記事の内容を、あなたの職場・キャリアに合わせて整理したい方に技術・キャリア相談を行っています。海外プラント、製造管理、組織の病理、キャリア停滞など、あなたの状況に合わせて具体的にアドバイスします

→ 技術・キャリア相談はこちら

【著者:ねおにーーと】

化学プラントで20年以上、設計→製造→保全→企画まで一気通貫で経験したユーザー側エンジニア。 バッチプラントの設備・運転・トラブル対応を中心に、現場で本当に役立つ知識を発信しています。 → 詳しいプロフィールはこちら

コメント

F*ckin¦ amazing things here. I¦m very glad to peer your post. Thanks so much and i am looking forward to touch you. Will you please drop me a mail?