バッチ系化学プラントでは、反応器や配管に窒素を適切に接続することが、運転の安定性と安全性を確保するために欠かせません。窒素は静電気着火防止や空気置換、粉体閉塞解除など、用途によって使い方が異なります。

この記事では、現場でよくある接続方法と設計上の注意点を整理し、初心者でも理解できる形で解説します。

窒素の使い方は現場レベルではいろいろ!

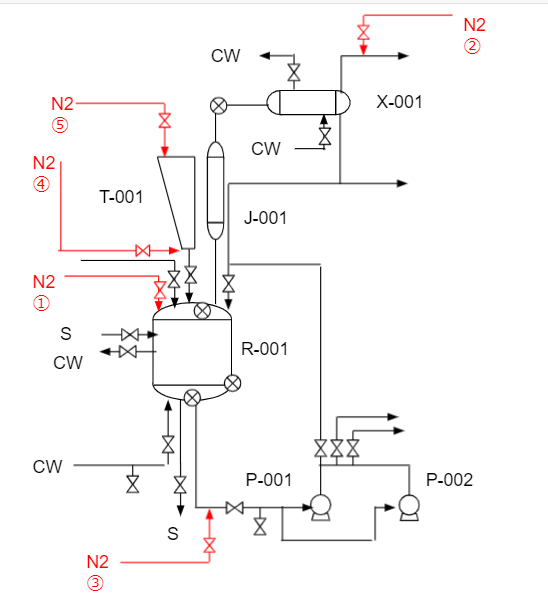

窒素接続フロー

まずはフローを確認しましょう。典型的なバッチプラントの反応槽のフローです。

窒素を使う目的

窒素のラインはいろいろな場所に接続できます。個別に解説します。

①反応器の常時置換

まずは反応器に直接入る窒素ラインです。反応器の天板から窒素を流します。上の図の①の方法です。

反応器内の酸素濃度を下げるために、窒素で希釈するという化学的な本来の目的に沿ったものです。とはいえ、このラインの目的は「常時運転している時」に使用するものです。反応器内に危険物の液体があって、上部気相部に溶媒が蒸発していくのを確実に希釈するという狙いです。

②反応器システム全体の常時置換

反応器だけでなく、システム全体を置換するという方法が考えられます。ガスラインの出口に窒素を繋ぎます。上の図の②の方法です。

①が反応器内の溶媒濃度を対象にしているのに対して、②は熱交換器・ガスラインなどの溶媒濃度も対象にしています。①で確実に希釈できている場合は、②は不要と思うでしょう。

バッチプラントでよくターゲットになるのは、真空ブレーク。真空下で運転していて常圧に戻すときに、この②のラインは大活躍。

②のラインがないと、常圧に戻すときに空気が混入してきて、ガスラインや熱交換器の酸素濃度が上がるリスクがあります。①だけだと②のように真空ブレークに対する対策ができないし、②だけだと①のように反応器内の希釈はできません。両方とも欲しいところです。

③反応器の初期置換・ブロー

反応器内の液体を別の反応槽に送る場合に、窒素を使うのが③です。ポンプでできる限り送りますが、ポンプで送れないところまで液量が下がったときに、配管内のたまりを無くすためにブローします。

ブローでも配管の底部は完全には除去できませんが、相当量を除去することができます。ブロー用以外にも、反応器内の初期窒素置換としても使えます。運転開始前の空気で満たされた反応槽を窒素で置換して、危険物を投入します。

ここで①の反応器の天板から窒素を入れても置換は十分にはできません。というのも空気の方が窒素よりも重たいから。反応器の底から軽い窒素で重たい空気を押し出すというのが、確実な方法です。

④粉体閉塞解除

粉体の閉塞解除の方法として使うのが④です。危険物だけをターゲットにしていると見落としがちです。粉体は詰まります。いつ詰まるか分かりません。

ここで閉塞を解除するために窒素を使います。気体の圧力で粉体の閉塞を解除するのが狙い。空気だと反応槽内に混入して酸素濃度が上がるため、リスクを抑えるために窒素を使います。

⑤大気開放部での空気混入防止

最後は大気開放部での溶媒希釈です。粉体仕込ラインに付けることが多いです。これは粉体仕込ラインを通じて反応槽からの溶媒が上がってきて、大気に開放されるのを緩和するという④の目的もあるのは確かですが・・・

粉体を投入したときに、大気中から空気が一緒に混入されて、反応槽内に空気が入る

というのを防止する目的もあります。④でその機能を果たせるかというと、微妙です。粉体投入時に④から窒素を流すと、粉体の投入を妨げる方向に動くので、使わないことが多いです。そうすると、大気からの空気混入防止を別に設置しないといけませんね。

窒息注意!

窒素は化学プラントでは安心感のあるもの。そんな風に思うかもしれませんね。目に見えない静電気着火を防ぐ頼もしい手段としてとらえます。だけど、窒素にも問題があります。

それが窒息。窒素で充満された場所に人がいると、人は酸欠で最悪なくなってしまいます。窒息の窒は窒素の窒です。

装置内の配管として窒素を接続することは問題ありません。問題なのは、大気中に窒素を放出する場合。仮設配管で窒素をつなげれるように、水やスチームと同じ感覚でユーティリティヘッダーを付けてしまうと実は危険です。

- 水の蛇口感覚で一捻りしたら窒素が出てくる

- 窒素が空気中に放出されて、酸素濃度が低下する

- 何気なく通った人が酸欠になる

こういう危険性があります。

フレキで接続する場合の注意

窒素配管はフレキシブルチューブで接続する場合があります。特にタンク周りはフレキ接続が多いでしょう。というのも生産終了時の洗浄時には窒素配管を切断したいから。

フレキ接続だとフランジ接続よりも簡単に取り外しができます。ここで注意!

水やスチームの配管と窒素の配管の接続ができないようにしましょう!同じフレキで接続できる場合、

- 本当は水を使いたかったのに窒素が出てしまった

- 窒素で置換したい設備に水を入れてしまった

というような間違いが発生します。それも致命的なレベルで。こういう問題を起こさないように、確実な手段を取りましょう。

- 水・スチーム配管と窒素配管は口径を変える

- 水スチーム配管はカプラ接続、窒素配管はフランジ接続など、接続方式を変える

参考

窒素は運転上大事ですが、窒息するという危険性があります。配管の接続方法も、使い方に応じた配慮が必要になります。配管は構造がシンプルなだけに使い方はさまざま。色々な方法で勉強していきましょう。

関連記事

さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

最後に

窒素配管は、単なる空気置換だけでなく、反応器運転や粉体ライン管理、酸素濃度コントロールなど、化学プラント運転を安定化させる重要な役割を担います。接続位置や配管形式、運転目的を正しく理解して設計することで、安全で効率的なプラント運転が可能になります。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント