化学工学の学びは、時に専門的で難解に思われがちです。しかし、現場のエンジニアリングにおいては、即断・即決が求められる場面も少なくありません。そんな時、日常の中にある現象とリンクさせて知識を定着させることは、非常に有効です。

この記事では、「温いビールは不味い」という身近な例を用いて、液体への気体の溶解度と、化学プラントにおけるガス吸収装置の設計思想についてわかりやすく解説します。

この記事は、ガス吸収シリーズの一部です。

有害ガス除去の鍵:化学プラントにおけるガス吸収技術の実践ガイド

ガス吸収のために使うプラント設備4選

ガス吸収の設備システムがプラントの安全運転に重要な理由

温いビールは不味い

液体への気体の溶解度を語る場合、「温いビールは不味い」という身近な例があります。

ビールってキンキンに冷やした方がおいしくないですか?

これは味覚の問題もありますが、ビールの炭酸がちゃんとビール中に含まれているからかもしれません。

事実がどうであるかは大事ではなく、温いビールは不味いという感性とリンクさせることが大事です。

ビールだと実感がわかない人は、炭酸水でも良いかもしれません。

原理的には全く同じです。

気体が液体に溶け込む量は、液体の温度が低い方が有利。

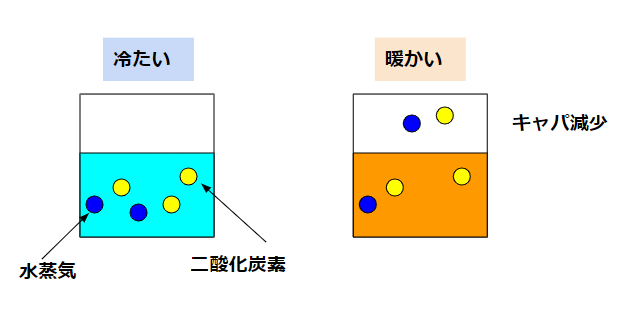

原理イメージ

液体への気体の溶解度のイメージを少し持ってみましょう。

厳密な定義を考える必要はなく、イメージが構築できればOKでしょう。

ビールを水と二酸化炭素という簡単なモデルに置き換えましょう。

水中には水蒸気(水の気体)と二酸化炭素(気体)が溶け込んでいます。

上図は左側は冷たい水を、右側は暖かい水を考えています。

冷たい水には水蒸気が2個・二酸化炭素が3個溶け込んでいるイメージを示しています。

冷たい水の場合を基準に、水を温めた右側を見てみましょう。

暖かい水には水蒸気が1個・二酸化炭素が2個溶け込んでいます。

水蒸気1個・二酸化炭素1個は気体中に逃げていっています。

蒸気圧

このモデルを考えるとき、最初は蒸気圧を考えましょう。

蒸気圧は蒸気は液体が気体になろうとする圧力でしたよね。

温度が上がっていって沸点に到達すると沸騰します。

温度が上がる方が気体になりやすいというイメージは持っているでしょう。

ところが、沸点になるまで絶対に気化しないと勘違いする人もいます。

温度が低い時にも気化しようとします。ただその量が少ないだけです。

液中のキャパが減る

蒸気圧の話を考えたとき、液体が気体になろうとする力というとらえ方をしますが、別の見方も可能です。

それが、液体が気体をため込むキャパという見方です。

温度が低い方が液体が気体をため込む能力が高く、高い方が気体をため込めません。

これは慣れれば問題ないですが、最初は抵抗があると思います。

液体への気体の溶解度よりも先に、液体への個体の溶解度を習うからです。

液体への個体の溶解度は、温度が高い方が有利というのは実感としてあるでしょう。

みそ汁やカレーを作るときなどが良い例ですね。

このイメージで、キャパシティは温度に比例するという認識を持ちがちです。

液体への気体の溶解度や、温度に逆比例するという点で戸惑いが起こるでしょう。

それを解決するために・慣れ親しんでもらうために、温いビールという身近な話があります。

ガス吸収と化学設備

さて、温いビールは不味いという例を化学プラントでどういう場面で使うか紹介しましょう。

ガス吸収という分野になります。

ガスを液体に吸収するという意味です。そのまんまですね。

いわゆる除害という、プロセスガスを吸収させる装置があります。

この装置がないと、生産活動で発生した排ガスが地域に拡散してしまう大事故になります。

除害装置が止まっていたら、工場は運転してはいけないという心臓部です。

装置としては充填塔・ブロアー・スクラバーなどから構成されます。

ガス吸収は水の温度が低い方が有利ということを知っていれば、装置に使う水の温度を徹底して冷やそうという思考になります。

現にこういうガス吸収装置の周りには、熱交換器を付けていることが多いでしょう。

工場の心臓部に「温いビールは不味い」が使われているということは、何だか不思議な気分ですね。

参考

関連記事

さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

最後に

「温いビールは不味い」——この何気ない感覚が、化学工学の気体の溶解度とガス吸収の本質を突いています。

- 液体への気体の溶解度は、温度が低いほど高い

- ガス吸収装置の性能は、液体温度の管理で大きく変わる

- 身近な現象を工業プロセスに応用する思考が、現場の強みにつながる

現場の即断・即応を求められるエンジニアにとって、こうした日常とのつながりは、知識の実践力を高める重要なヒントになります。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント