差圧式液面計は、タンク内の液面を測定するのに広く使われる装置ですが、その設置方法には注意が必要です。特に「バルブ(元弁)を付けるべきかどうか」は、設計者や保全担当者にとって悩ましいポイント。

この記事では、差圧式液面計にバルブを付ける・付けない場合それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説し、実際の運用現場でどう判断すべきかの指針をお伝えします。

社内基準などで統一した考えで設計施工すればいいことですが、それでもどちらが絶対に正しいとも言い切れない問題を持っています。

この記事は、ライン設計(バルブ)シリーズの一部です。

【設計者向け】バルブの面間寸法がメンテナンス性に与える影響

バルブ=安全ではない!現場で学んだ恐怖体験と教訓

タンク底バルブ設計の盲点:液溜まりと漏れリスクをどう防ぐか?

バルブの漏れ対策|グランドパッキンの基本と選び方・メンテナンスポイント

ボールバルブのハンドルは使いにくい

二重バルブ+パージバルブが便利な理由

バルブが内通しても安全に運転するための工夫5選

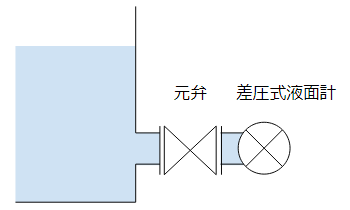

差圧式液面計+バルブ

差圧式液面計はバルブとセットで付けることが良くあります。元弁などと呼んだりします。

このような感じで、タンク底部や底に近い側面部にノズルを出してバルブと差圧式液面計を付けます。

個人的にはこれで良いと思っていますが、バルブ無しというパターンも考えられます。

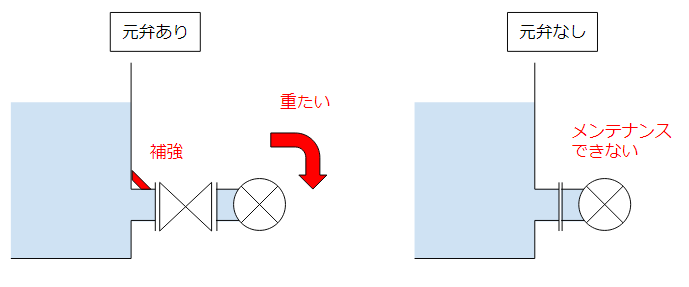

バルブの有無による違い

差圧式液面計に元弁を付ける場合と付けない場合を比べましょう。

元弁ありとなしの2ケースで、それぞれデメリットは以下の通りです。

- 元弁あり:ノズルの補強が必要

- 元弁なし:メンテナンスができない

元弁あり

元弁を付けると、その分だけ差圧式液面計が外側に配置されます。

ノズルに掛かるモーメントを考えると、腕が伸びることになります。

t4などの薄い金属で胴板を作ると、ノズルが曲がったり折れたりする可能性が否定できません。

対策として当て板や補強を付けることになります。

金属系のタンクなら後でも対策が可能ですが、他のタンクだと後では施工できなくなります。

グラスライニングやフッ素樹脂ライニングだと、胴板がそれなりにあるので気にならないかも知れませんが、FRPなどは要注意です。

厚みがいくらあっても劣化していくと折れる可能性が高くなります。

FRPの場合には特に元弁を付けた方が良いかどうか、悩むところですね。

元弁なし

元弁なしにすると、差圧式液面計のメンテナンスに1つ問題が出ます。

差圧式液面計が何かしら故障したときに、取外すためにはタンク内の液体を全部抜き出す必要があります。

プロセス中で使うものなら、プロセスが止まった時などタイミングを見ないといけません。

液を抜き出すにしても、ドラム缶がいっぱい必要になったり、その後の処分に困ることも。

元弁なしの場合は、運転中は全く計器の調整をせずに、SDMで修理するという発想になるので、差圧式液面計を2個付けるなど対策をしていた方が良いでしょう。

それでも運転中のメンテナンスを気にしなくていい、というのは保全としては楽になると思います。

参考

関連記事

最後に

差圧式液面計にバルブ(元弁)を付けるべきかどうかは、安全性、保全性、設置環境など複数の要因によって変わります。

FRPタンクなど構造が弱い場合は、元弁なしが安全だが、保全コスト増を覚悟

保全性を重視する工場・SDMサイクルが長い設備では元弁ありが有効

常時連続運転が不要なバッチ設備では、元弁なし+二重設置がコスト的にも妥当

万能な正解はなく、設計段階でタンク材質や運用スタイルに合わせた最適な判断が必要です。

本記事で紹介したメリット・デメリットを参考に、現場に合った設計判断を行いましょう。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント