化学プラントや工場での設計や製造には、図面が欠かせません。でも、図面には専門的なルールがあり、初心者にはわかりにくいことも多いですよね。

本記事では、化学工場で使われる図面の基本ルールをわかりやすく解説します。これを読めば、図面の見方や書き方の基本がしっかり理解でき、仕事のミスも減らせますよ。

化学プラントの機電系エンジニアは、図面と仕事をするといって良いでしょう。ところが図面のルールを知らずに、扱っているエンジニアが非常に多いです。

何となく絵を書ければ合格、絵で表現することなんて夢のまた夢という人もいるくらいです。というのも、図面のルールはとても細かく覚えきれません。何から手を付けて良いか途方に暮れるでしょう。

化学プラントの機械関係なら、ここにまとめた知識があるだけで十分に合格範囲に到達しますよ。

6種類の図面

化学プラントの工事図面を6つの用途に分けて説明します。

用途ごとに分かれるのは、工事の最初から最後までの期間が長いからです。

一定規模の工事では1~2年は掛けて作成します。

最初から完成系の図面を作れるわけでなく、時期と用途に応じて図面の種類を使い分けるのが普通。

そんな工事図面を6つに分類して紹介します。

計画図

計画図は製作図の元になる図面です。

製作図とは工事資料一式を差すことが多いです。

- 配置図

- P&ID

- 配管図

- スプール図

- 製缶図

こういった資料の基となるのが計画図です。

バッチ系化学プラントで計画図として高い頻度で作るのは以下のとおり。

- 略フロー

- 土建設計図

- 作業立面図

- ヘッダー図

配置図として完成するまでに、色々なパターンを考えます。

これをExcelで作ることは日常的ですが、それなりにきれいな形にするにはCADの出番。

この瞬間に1つの図面として認知されます。

配置図という製作図の手前の図面だから計画図という位置づけです。

略フローはプロセス部門がそれなりに作り上げている場合は不要です。

精度が良くない場合は、Excelや手書きである程度の形を作り上げ、これをCADでP&IDに落とし込みます。

P&IDという製作図の手前の図面だから計画図という位置づけです。

その他の図面も同じような扱いです。

製作図

製作図は先にも述べました。

- 配置図

- P&ID

- 配管図

- スプール図

- 製缶図

これらの資料を完成させることが、設備設計エンジニアの成果と言えます。

このために1~2年費やしています。

実際には図面屋さんに書いてもらうことが大半でしょう。

注文図

注文図はスケルトンとも言います。

設備メーカーに提示する仕様書に添付することが多いです。

これもExcelで書くことが多いですね。

タンクや熱交換器が一般的。

- 径

- 高さ

- ノズルオリエンテーション

- 材質

- 運転条件

- 法的要求

こういった内容を盛り込んで、設備メーカーに見積をしてもらうための図面です。

設備メーカーに注文させるための図面ですので、注文図ですね。

見積図

見積図は、設備メーカーが見積時に提示する図面です。

注文図に対する見積図です。

日本なら、注文図かそれよりも低質な図面しか提示されないことが普通です。

そもそも見積図すら提示しない会社も多いです。

というのも次のステップである納入図の制作には時間がかかるからです。

最近は、設備メーカーの設計者も人数が激減していますので、注文が取れるかどうかも分からない段階で、マンパワーを掛けたくはありません。

納入図

納入図は、設備メーカーが製作するための図面です。

見積図を基に納入図を仕上げていきます。

ユーザーのチェックを何回もパスすることで、ようやく製作開始。

短くても1~2か月、長いと6か月程度かかることもあります。

平均して3~4か月くらいかかるでしょう。

説明図

説明図は取扱説明書などに付ける図面です。

納入図として提示されることもありますが、特別な例に限定されます。

納入図では良く分からない部分を、説明図を使って提示するという場面ですね。

使用実績の多い図面に対しては、説明図が出ることはありません。

初めて購入するような設備に限定されるでしょう。

線種

線種というのは図面で出てくる用語です。

図面を少しでも勉強したことがある人なら、当然知っていることです。

難しい話ではありません。

化学プラントのエンジニアリング図面で使用する線種に絞って解説します。

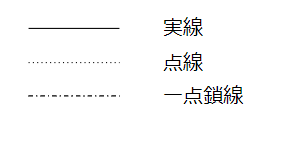

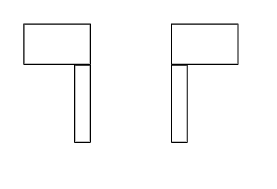

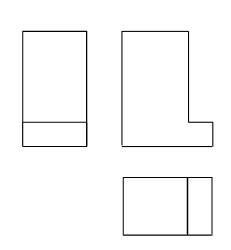

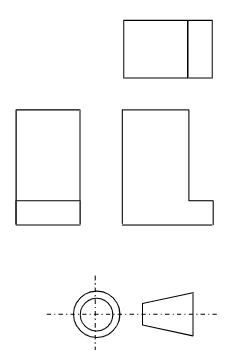

線の形

線の形を4つ紹介しましたが、化学プラントでは使っても以下の3つまでです。

体感的には99%以上は実線です。

点線は一部の隠れ線に、一点鎖線は中心線に使うくらいです。

他はすべて実線。

これを知っているだけで、作図時に悩む要素が減ります。

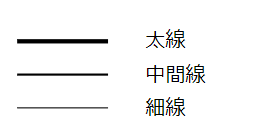

線の太さ

線の太さは以下の3つくらいを使用します。

これは化学プラントに限らず多くの業界の図面で該当します。

この中でも中間線が8割、細線が2割程度でしょう。

太線までのクドイ線は普通は使いません。

化学プラントでは以下のような使い方ですね

| 図面 | 中間線 | 細線 |

| P&ID | 機器シンボル、配管ライン、弁栓類シンボル | 計器tagバルーン、行先表示 |

| 配管図 | 新設配管ライン | 既存配管ライン、関連施設、寸法線、引出線 |

| 配置図 | なし | 全ての外形寸法 |

| 機器図 | 外形図 | 寸法線、引出線 |

用途としては細線の方が多いように見えますが、

P&IDと配管図の大多数が中間線なので、8割が中間線と言っても過言ではありません。

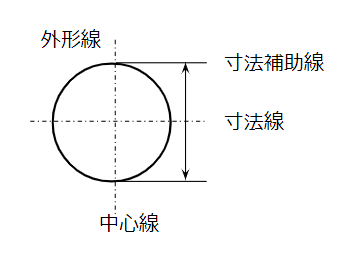

線の用途

化学プラントのエンジニアリングで使う線の用途は4つくらいに限定できます。

外形線・寸法線・寸法補助線・中心線です。

もっと簡単にいうと、円を図面で表現できればほぼ合格です。

化学プラントで使う図面は幾何的に複雑な形状をしておらず、

- 直線

- 円

を組み合わせるだけで99%の図面が完成します。

デザイン的なセンスは要りません。

実際、私が手書きでデッサンをすると酷いものです。

でも化学プラントレベルのスケッチならそれなりの絵を書くことが可能です。

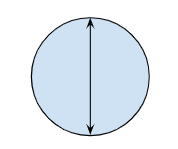

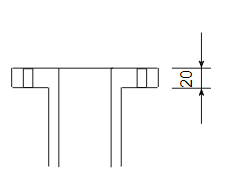

上の図は厳密に言えば、以下の方が正しいでしょう。

違いが分かりますか?

外形線の太さを変えています。

教科書的な図面としては正しいのですが、そこまで気にしなくていいのが化学プラントのエンジニアリング。

CAD作成者にとっても図面の正式な書き方に神経質になる必要がありませんよね。

気楽ですよ。

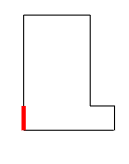

そう気を許していたら、こんな図面を作る人がいます。

これを図面と呼ぶにはちょっと抵抗感がありますよね。

- 寸法線の位置が良くない

- 寸法引き出し線を取らない

- 中心線がない

- 背景色を付けている

少しでも図面の勉強をしていたら、人の書いた図面をチェックするときに意識していれば、

こんなことになるはずがないのですけどね・・・。

化学プラントで図面を作る場合の必要な勉強量が多くないことが、理解してもらえるでしょうか?

本当に難しく考える必要はないのですが、最低限の知識があればOKですよ。

寸法の書き方

図面には必ずといって良いほど寸法を書きます。

寸法がないと物は作れませんからね。

当然ですがこの寸法の書き方もルールがあります。

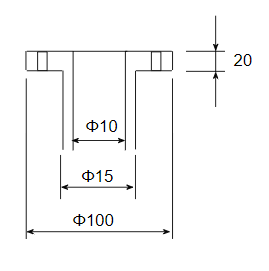

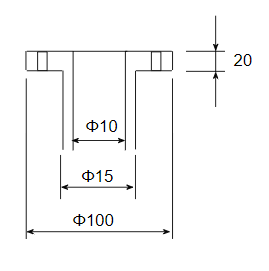

フランジを例にとって、化学プラントの図面で使う寸法の表現方法を紹介します。

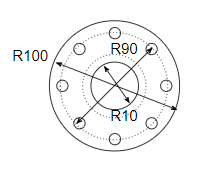

正面図での表現方法

フランジの正面図を例に、寸法線の書き方を紹介します。

このフランジは実際にある形状ではなく、空想上のものです。

こんな寸法のフランジは世の中に存在しないでしょう。

基本ルール

図面の書き方として、この図で紹介したいのは以下のルールです。

- 寸法はmm単位が基本

- 直線部分は数字のみ

- 円形部分は頭にΦを付ける

- 寸法は引き出し線を使って外形図の外に出す

- 寸法はできるだけ同一方向に集約させる

- 細かいスキマの寸法線は、周囲から挟むように矢印を引く

この辺はメジャーどころのルールです。

図面のルールを知らない方は、寸法をcm単位で表現したりします。

Φで表現することもないでしょう。

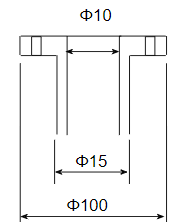

情報は集約

図面を少し学んだ人でも、「寸法をできるだけ胴一方向に集約させる」ことができる人は意外といません。

具体例としては以下のような例ですね。

こんな風にΦ10だけが他の寸法と違う位置に書いていると、見にくいですよね。

これは図面屋と呼ばれるCADを専門に扱う人でも意識しない人が多いです。

CADで寸法を引いて、自動的に寸法線が出てきてそれを配置すればいいと考えるエンジニアが多いからです。

図面は見る人のことを考えて書く

これができない図面屋は本当に多いです。

細かいルールは無視

細かいルールはほかにもいくつかありますが、例えば以下のルールは私も無視しています。

- 寸法は寸法線の上もしくは左に書く

- 縦側の寸法を示す場合は、数字は90度傾ける

このルールを正しく書くと、以下のようになります。

これってCADで書くときには自動的に表現されますが、Excelで書くと面倒なのですよね。

私もここまで正確には書かないことが多いです。

これだけでもルールだらけですよね^^

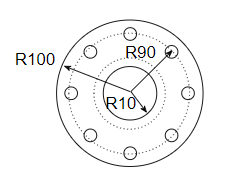

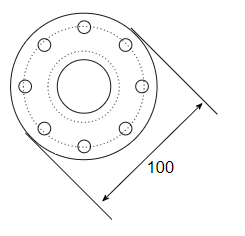

上面図での表現方法

上面図での表現方法を見ましょう。

フランジの内径・外形・ボルトピッチを表現する方法の一例です。

Rは直径・rは半径を示します。

機械加工の世界ではrは使わず、Rを使います。

製図という意味ではrの方が上の例のように書きやすいです。

不要な情報を無理して書かない

この例の情報、実は上面図に無理して書く必要はありません。

かつ、私はこの方法があまり好きではありません。

Rで寸法線を拾ってしまうと、外形図と寸法線が混在して見にくくなります。

以下のような感じですね。

これって見にくくないですか?

あえて寸法を書こうとすると、以下のように引き出し線を使います。

これでも悪くはないですが、それならは正面図に書いた方が分かりやすいですよね。

正面図の例をもう一度掲載します。

図面の基本の1つに同じ寸法を上面図と正面図の両方に記載しないというルールがあります。

分かりやすさが優先されるので、絶対に重複したら駄目というわけではありません。

今回の例では、正面図に書けばわかる寸法を、無理して上面図に書く必要がないという意味で理解して居ればOKです。

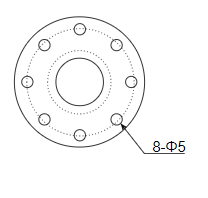

同一情報はまとめて記載

同一情報はまとめて記載するというルールがあります。

下の例を見てください。

ボルト穴が8個あって、それぞれ5mmだという表現です。

8個のボルト穴それぞれに引き出し線を書くと、非常に見にくくなります。

この例のように、明らかに同じ形状と分かるものは数と寸法を併記することで代表させます。

この思想は、正面図でも記載した通り情報の集約を狙っています。

寸法線は大事ですが、寸法線が多すぎると図面の外形情報が見にくくなるデメリットがあります。

寸法線も外形図もどちらも重要なので、バランスをとることが大事です。

これは図面作成者は気が付きにくいです。第三者のレビューでチェックする方が効率的でしょう。

というのも図面作成者は見やすさの前に、製図にかける労力で手一杯になりがちだからです。

そこは分業という考え方で良いでしょう。

図面の変更

図面は1度作成して、そのまま承認ということは普通はありません。

作成 → 審査 → 承認 という流れだけでも2~3人の眼を通します。

作成と審査が同じ人だったり、審査と承認が同じ人ということはよくありますが、

本当は好ましくありません。

その2~3人の眼を通すだけでも、図面の修正は発生します。

仮に図面を発行しても、図面通りに製作ができるとは限りません。

ここで図面の修正が必要となります。

「図面の変更」ということもあります。

図面の変更は一定のルールが必要です。それを紹介しましょう。

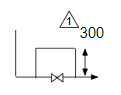

△を付ける

図面の変更を、revを付けるということもあるでしょう。

revision(改訂)の略語です。

rev1,rev2,rev3などど変更回数を付け足します。

rev1、つまり1回目の修正は以下のような表記をします。

△の中に、改訂回数の数字を記載します。

化学プラントの配管図面などでは、一般に5回程度までしか改訂しません、

10など2桁になると△の大きさを変えないといけませんよね。面倒です。

蛇足ですが、なぜ△なのでしょうね・・・。

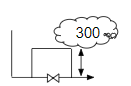

雲印をつける

△によるrevのほかに、雲印を付ける場合もあります。

これは変更範囲が広い場合に大活躍します。

一般の機械図面ではあまり起きませんが、化学プラントのP&IDや配管図では発生します。

変更範囲が1つのラインでも△印だけでは表現できません。

円よりも雲の方が、範囲を自由に手書きできるのがメリットですね。

雲印に△をつけることもあります。

変更管理方法

図面の変更管理方法を紹介します。

図面の変更箇所は一般に膨大な量になります。

1個や2個なら問題はありません。

- 1枚の図面に10も20も変更箇所がある

- 1枚の図面の1/2以上の範囲に変更がある

こういう場合には、△でも雲印でも見にくい図面になります。

そこで変更管理が問題になります。

図面の変更管理は一般に表形式で行います。

| 図面種類 | 初回 | rev1 | rev2 | rev3 |

| P&ID Page1 | 2020.12.12 | 2021.01.08 | ||

| P&ID Page2 | 2020.12.12 | |||

| 配管図 Page.1 | 2020.12.19 | 2021.01.14 | 2021.02.02 | 2021.02.15 |

| 配管図 Page.2 | 2020.12.19 | |||

| 配置図 Page.1 | 2020.12.05 | |||

| 配置図 Page.2 | 2020.12.05 |

図面の種類ごとに前頁を並べます。

初回の発行日時とrevの日時を並べていきます。

このrev1,rev2,rev3などを△1,△2,△3として表現するわけです。

断面図の書き方

断面図の書き方一つを取ってみても、図面の習熟度が分かります。

日常業務でちょっとした議論をするときにも、図面を書くことはあるでしょう。

ここでどんな図面を書くかで、その人の図面に対する習熟度が分かります。

今回は断面図から化学プラントの図面に対する理解度を探ってみましょう。

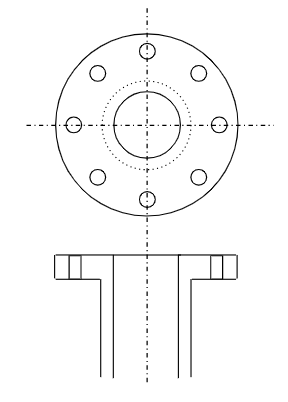

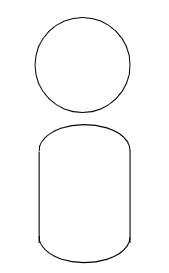

最高レベル 完璧な図面

化学プラントの図面として最も頻度が高いのは「フランジ」だと思います。

このフランジの図面が、図面の基本と言えます。

料理でいう卵焼きでしょうか。

基本でありながら奥が深い。

まずは、ほぼ完ぺきのレベルの図面を見てみましょう。

厳密な図面は挙げればキリがありません。

面取り・平面粗さ・溶接・水平度・垂直度

いろんな表記が足りていません。

それでも、日常レベルで議論するための図面としてはほぼ完璧です。

通りすがりのエンジニアとちょっと議論するとき・会議室でホワイトボードを使って書くとき・工事現場でメモ帳に記載するときに、

ここまで丁寧に絵を書くことはほぼないでしょう。

その意味で、この図が最高レベルと位置付けておきます。

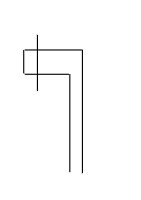

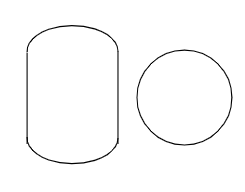

合格レベル 簡易的な図面

最高レベルの図面をいちいち書いている時間はありません。

現実的には、以下の図面が合格レベルです。

省略した場所を言語化しましょう。

- 上面図の省略

- 左右対称部分の省略

- 中心線の省略

- ボルト穴の簡略表記

中心線はせめて書こう!という声も聞こえそうですが、私は省略しても妥協しています。

中心線は現実的には書いた方が良いですよ。

このレベルなら手書きでも簡単に書くことができます。

不合格 ルールなし

最後に不合格の例です。

図面の学習を十分にせず、実務でも人の書いた図面を見ているエンジニアにフランジ図面を書かせたところ、

こんな図面が出てきました。

・・・

・・・

どうしよっかな・・・。

疑いました。

これでも、化学プラントのユーザーの機械系設備設計エンジニアを担当できるようです。

図面としては何か四角形を繋げただけです。

中心線の考えもなければ、ボルト穴もなく、フランジや配管厚みの概念もない

フランジとボルトのつなぎを意識して溶接線を考えるにしても、フランジの溶接としては一般的な方法でない。

意匠図のレベルです。

でもこれが現実です。

大手の化学プラントの機械エンジニアでもこれくらいのレベルです。

1人や2人ではなく、数10%以上の割合で存在します。

1時間図面の勉強をすれば簡単に追い越せます。

それくらい人材が不足しているということです。本当にチャンスなのですけどね・・・。

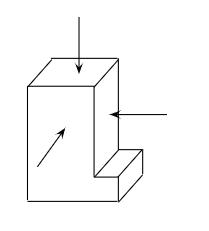

第三角法

突然ですが、第三角法ってご存じですか?

私が働く職場では、第三角法という単語を使っても通用しないことがあります。

図面の学習をしてこなかった人が居ます。

以下のサイトが参考になるでしょう。

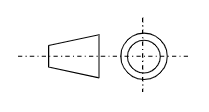

第三角法は図面の投影法

第三角法は図面の投影法の1つです。

例えば、下のような立体的な物を図面に表現することを考えましょう。

矢印の面が特に重要だと思っているので、それを図面に書きたいとします。

その場合、第三角法という方法で表現すると以下のようになります。

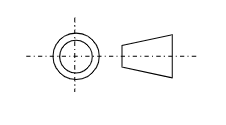

第三角法というのがあれば、第一角法・第二角法ってあると思いますよね。

当然あります。

主に使うのが第三角法なので、第三角法以外の方法があることすら忘れ去られがちです。

第三角法は物体を人が見た位置そのままを映しています。

第三角法というのを明示するために、図面上に「第三角法」と記載するか、

以下のような記号を付けます。

第一角法

第一角法で表現すると以下のようになります。

微妙に違いますよね。

第一角法は、物質に対して見ている方角から光を当てて、背面に投影しているイメージです。

第一角法や第三角法が投影図と言われているので、第一角法はスタンダードな投影法です。

第一角法も第三角法と同じように記号があります。

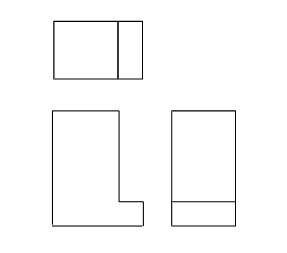

化学プラントの機械図面はルールに準していない

図面は一般に第三角法で表現されます。

理由は直感的に分かりやすいから。

でも、ルール通りに表現されている図面は非常に少ないです。

こんな例が多いですね。

これは竪型タンクの図面です。

平面図と正面図が表記されています。

これは一応第三角法です。

タンクは円筒形をしているので、側面図を書く必要がありません。

これが第三角法の意識を減らす要因となります。

こういう図面を書いてくるメーカーがあります。

平面図として書くべきものは、正面図の上に書くのが第三角法。

この平面図が正面図の右に書いてあります。

これは第三角法ではありませんし、第一角法ですらありません。

何でこんな絵を書くのでしょうか?

理由は簡単。スペースが無いから

これだけのために角法を意識せずに図面を書く会社が、山のようにあります。

化学プラントの機械図面で解釈に困る図面

化学プラントの機械図面で解釈に困ったケースがあります。

以下のケースです。

これをどういう風に解釈しますか?

難しいですよ。

まず、側面の見方が右左違いますよね。

第三角法でも第一角法でも、立体面に対してどの面を表記するかというのは一応決まっています。

右側面図を書くのが普通ですが、これは左側面図を書いています。

でも、右側面図を間違って左側に書いてしまったのでは?と思うでしょう。

それなら第一角法ですが、上面・下面の関係が合いません。

かつ、第三角法の記号ともマッチしていません。

図面屋さんに聞いて驚きました。

下のような意図で書いたようです。

赤の部分だけ、特殊な加工をしていたようです。

具体的には面張りをしていたのですが、そこを強調したかったようです。

これは角法を意識していないと気が付かない問題です。

機器図は第三角法で書くものという常識で物事を見てしまって、

配管図に落とし込んでいると、左右逆だったという問題が起こりえます。

レアケースですが、図面を見るには慎重にしないといけないという良い例です。

参考

関連記事

さらに知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

最後に

化学工場で使われる図面には、仕事を円滑に進めるための基本ルールがあります。記号や線種の統一、寸法の明示などを守ることで、設計ミスや施工トラブルを防げます。初心者でもこの記事を参考に、図面の基本を押さえてみてくださいね。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント