化学プラントの投資を考えるとき、機械設備が中心に進みがちですが、実は土木建築の建屋部分が相当のウェイトを占めています。化学プラントにはそういうエンジニアリングを専門に扱う人はあまり多くはなく、投資を判断する企画系の人でも、この辺りの関係は意外と希薄です。そもそもプラントを建てるために建屋が必要ということは、設備の構成を考えると自ずと分かりますが、認識されにくいです。

本記事では、設備目線で人がアクセスするという操作上・メンテ上の必要性から、プラントが必要になるという基本的な論理展開を追っていきます。

プラントを作るには建屋が必要という前提条件が初めからあると、平置きの設備を建てるときに思わぬ失敗を招くこともありえます。基本的な事なので、しっかり押さえておきましょう。

設備には必要なアクセスの基本

化学プラントの設備は、設置したらおしまいというわけでありません。操作上必要になるかも知れませんし、仮に自動化が進んでいる設備であっても「洗浄」「保全」などの運転の前後で必要な作業において、人が設備にアクセスする必要があります。

小さなタンク

まずは小さなタンク程度の設備を見てみましょう。タンクを地面に平置きするケースです。このケースは設備設計でも最もシンプルなケースです。

この場合、人がアクセスするための設備は考えないことが多いです。最悪、梯子を仮設してアクセスしたり、必要に応じて足場を仮設することもあるでしょう。立会検査などでタンクを作っている工場だと、梯子を仮設するだけだったりしますよね。あのイメージです。

大きなタンク

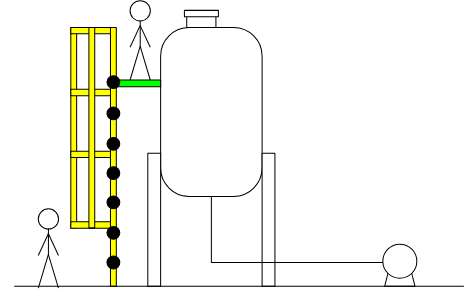

タンクサイズがある程度大きくなると、アクセスするための設備を考えます。ラダー・タラップに代表される昇降設備を付けます。最もシンプルな方法が設備に昇降設備を固定する、以下の方法です。

例えば、5m近い高さの設備だと、梯子の仮説してアクセスするのは危険です。最も大きなタンクや塔になると、ラダーの形も複雑になっていきます。

ラダー・ステップを付ければ未来永劫安心というわけでなく、老朽化によって腐食してしまう可能性があります。注意しましょう。

反応器

ラダー・ステージを付けると、運転だけでなく保全も含めて設備に関して一通りのことができるようになります。タンク以外にも反応器にももちろん使えます。

屋外に反応器を地面に置くというケースはあまり多くはありませんが、例えば排水処理などプラント外で撹拌機を使うケースはありえます。

排水処理以外にも化学反応など各種操作のための反応器としても、上部にアクセスする昇降設備があれば問題はありません。

反応器が多数配置されている場合

これまで1基だけの反応器を設置するケースを考えてきましたが、実際のプラントでは複数の反応器を使用して並行処理がなされます。この場合は、アクセス関係はどうなるでしょうか?

梯子でもいい!

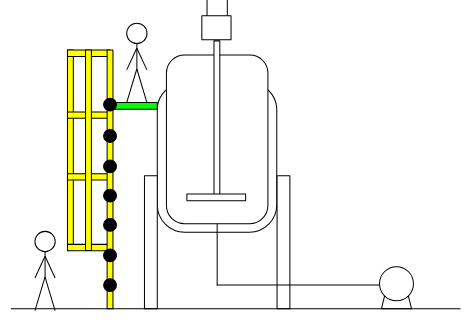

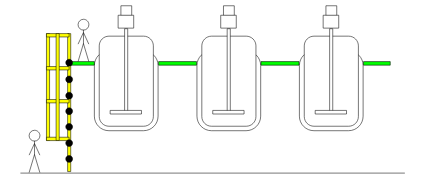

複数の反応器を並べて設置する場合も、原則はラダーとステージの組み合わせで対応が可能です。以下のようなイメージになります。

隣り合う反応器にアクセスするには、梯子の昇り降りが必要となりますが、不可能ではありません。昨今では危ないとか大変とか言われてしまいかねませんが、古い設備構成だとこういう例は今でも見かけます。

建屋の袖に置く設備がこのイメージです。

できれば繋げたい

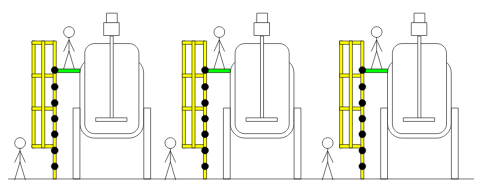

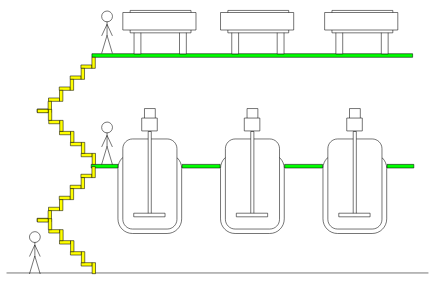

複数の反応器を並べる場合は、梯子の昇降頻度を下げたいと思うのが普通でしょう。例えば以下のようなイメージになります。

この例は反応器の周囲に床を取り付け、その床どうしを近接もしくは溶接して繋げています。こうなるとかなりプラントっぽく見えますね(反応器は床に足で固定せず梁で付けている絵なので、ますますプラントっぽく見えます)。

建屋の袖にもこの手の「架台を繋ぎ合わせたタイプ」が増えてきていますね。もちろん費用は高いです。

気が付いたら架構に

反応器を複数並べて床を揃え梯子でアクセスすることを考えると、次はプラントの設備全体に目を向けるようになるでしょう。高さ関係では、反応器の外に重要な設備として熱交換器があります。

熱交換器はガスを凝縮する目的で使うことが多く、反応器より上部に設置します。この熱交換器もメンテナンスなどでアクセスする必要があり、反応器と同じように床で繋げたいと思うでしょう。

反応器は1つの階でまとめ、熱交換器を別の1つの階でまとめるイメージです。この例では、3階建ての架構になります。こうなると、梯子で上り降りというのは現実的ではなくなるので、階段を付けるでしょう。

この構成が化学プラントの架構の基本となります。後は付属する設備の構成によって構造が多少変化していきます。

・塔や粉体仕込設備が必要になるので、3階建てから4階建てに変える

・熱交換器や除害設備は屋上に設置する

・拡張性を増やすために、さらに階数を増やして反応器の設置場所を確保する

反応器単位でプロセスをくみ上げ、反応器と熱交換器がセットである以上は、建屋の高さが自ずと決まってくるという考え方です。序盤で解説した地面に反応器を設置する場合では、熱交換器を設置する高さに余裕が無くて、シールポットなどで代替する場合もあります。この場合は、溶媒のロスや環境中への拡散などのデメリットが出てくるので要注意です。

参考

関連記事

最後に

プラント設計では設備のアクセス性が重要な意味を持ちます。設備だけでなくアクセス性を考えて初めて、建屋や架構という概念が出てきます

プラント建設では設備と同じ程度に建屋や架構が大事になり、プラント建設全体をマネジメントするうえでは、機電系エンジニアが理解しておくべき概念でしょう。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)X(旧Twitter)のDMでも可能です。

- 設備設計で悩んでいる

- トラブル原因の考え方が分からない

- 若手の教育方法に困っている

など、幅広くお受けしています。

*いただいたコメント全て拝見し、数日中に真剣に回答させていただきます。

コメント