UPS(Uninterruptible Power Supply)について解説します。

電気に関する知識は機械屋はとても苦手意識を持っています。

良く分からない電気回路図を学習しないといけないというイメージを持ってしまうからですね。

その辺は抜きにしても概要を知ることは可能です。むしろその概要の方が大事です。

単純に瞬停でも電気設備を止めないようにするという理解でもいいですが、一歩踏み込んで理解してみましょう。

UPSとは

UPSは無停電電源装置(Uninterruptible Power Supply)のことです。商用電源の停電や瞬停を保証するためのものです。特にコンピュータの普及に伴って発展していきました。

デスクトップ型コンピュータでも他の家電でも、家のブレーカーが落ちれば即停止します。これが普通。ノート型パソコンや携帯電話や携帯型ゲーム機が出始めてバッテリーが普及していきました。だから、電源が止まれば即止まるということから遠ざかっている方向で目が向かなくなっていっています。

DCS保護

DCSつまり分散制御システム(Distributed Control System)は化学プラントの制御の頭脳です。これが止まると工場は終わりです。心臓部から電気を供給されて、初めて頭脳であるDCSは動きます。停電で心臓が止まるというのは非常にリスクが高いです。そのため、UPSは基本セットとして組み込んでいます。

サーバー保護

現在の工場ではDCSからの運転データを、サーバーに蓄積しています。そのデータを様々なソフトやアプリを使って、有効活用しようという取り組みのためです。このサーバーが停電で止まってしまって、復帰できなくなったら終わり。

コンピュータが強制終了して、復帰できなくなるのとは次元が違います。コンピュータが強制終了しても慌てる人もいます。それよりも遥かに大きな問題が起こるリスクを減らすために、サーバーにもUPSを付けます。

サーバーは専門の部屋を設け、セキュリティレベルを上げ、地震や津波にも耐えられる構造にしていることが多いと思います。

UPSの仕組み

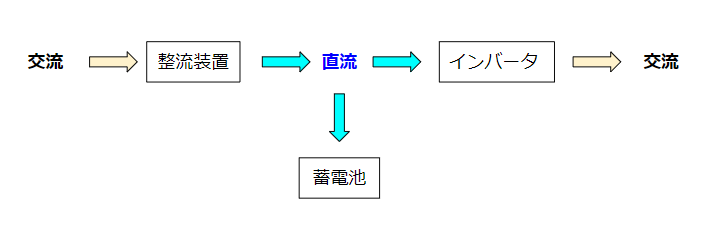

UPSの簡単な仕組みは下図で説明できます。

UPSは整流装置・蓄電池・インバータから成ります。

整流装置は交流を直流に変える

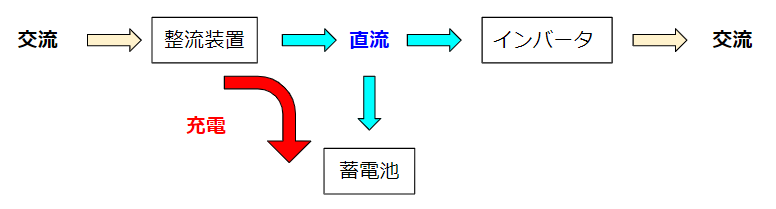

電気は普通交流で電気ケーブルを流れます。これを直流に変換するための装置が整流装置。直流の電流で蓄電池に電気を貯めます。

交流の電源を蓄電池につないでも電気はたまりません。交流は電圧・電流が定期的に変動します。正の電圧が蓄電池に加わる時に電気がたまるとした場合、負の電圧が蓄電池にかかると放電されます。一定時間ごとに充電と放電を繰り返すだけであり、蓄電池に充電はされません。

インバータで直流を交流に変換する

直流の電流を使って蓄電池にためつつ、交流電流として出口に供給するために、インバータで変換します。

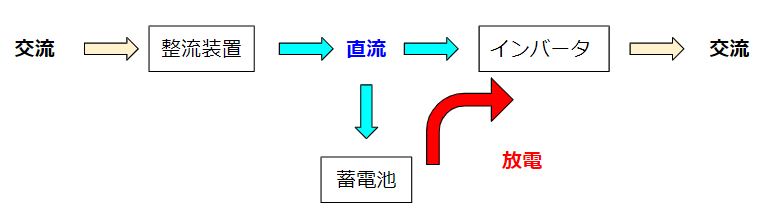

交流電源が止まると

このシステムで交流電源が止まると、蓄電池に溜まった電圧が直流の電流として放出されます。これをインバータを通して、交流に変換して供給します。

UPSは蓄電池

UPSはごく簡単に言うと、電池そのものです。電池に蓄えている電気量とユーザーの電気使用量によって、何秒間電気が止まっても使うことができるかが決まります。この意味で、充電器そのもの。バッテリーそのものと同じです。

ノートパソコンでバッテリーを外しても、電源ケーブルをつないでいると使えますよね。UPSはこのバッテリーと同じ扱いで考えればいいと思います。

冗長化

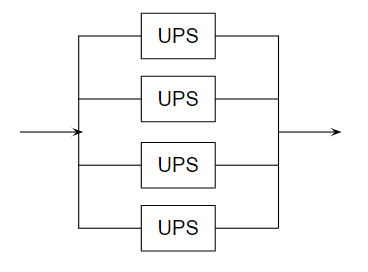

UPSの考え方を発展させて、UPSを複数つなぐという思想があります。下図のようなシステムで冗長化と言われます。

UPSにも寿命があり、偶発的に故障する可能性があるため、信頼度を高めるために冗長化します。数をとにかく増やす!という思想です。

1個が壊れても、他が動いているから大丈夫。これが冗長化。化学プラントではユーティリティ供給ポンプや冷凍機などにこういう仕組みを取り入れています。私の会社では、据付予備などと表現しています。

冗長化と据付予備

表現は違うし対象も違いますが、思想は同じです。

非常用発電機とは違う

UPSと非常用発電機を誤解してしまうケースは多いです。

- UPS : 瞬停でも装置を止めないための装置

- 非常用発電機 : 瞬停より長い時間電気が止まっても、装置を動かすための装置

電気が止まった時の対策として、電気が止まる時間の差と考えましょう。UPSはサーバーとかDCSのような計器室内の電子機器に対して使い、非常用発電機はプラント現場の設備で止めたくない機器に使うという考え方で良いと思います。

参考

最後に

機械系エンジニアの範囲内でUPSについて解説しました。

DCSやサーバーに対して瞬停保護としてUPSを使います。

整流装置・インバータ・蓄電池からなるシステムで原理的には割と単純です。

機械エンジニアでも概要は把握しておきたいですね。

化学プラントの設計・保全・運転などの悩みや疑問・質問などご自由にコメント欄に投稿してください。(コメント欄はこの記事の最下部です。)

*いただいたコメント全て拝見し、真剣に回答させていただきます。

コメント